「検索結果の上位に表示されたい」「質の高いアクセスを集めたい」とお考えではありませんか?SEO対策において、近年最も注目されているのがコンテンツSEOです。かつてのテクニカルな対策だけでは、もはや効果的な集客は難しくなっています。本記事では、Googleのアルゴリズム変更に対応した、ユーザーにも検索エンジンにも評価される「SEOコンテンツ」の基本から実践まで、私たちの豊富な支援実績をもとに解説します。理解すべきポイントと具体的な手順を押さえて、長期的に成果を出せるSEOコンテンツ戦略を一緒に構築していきましょう。

SEOについて知りたい方はこちらの記事も併せてご参照ください。

Contents

SEOコンテンツとは?基本概念と重要性

SEOコンテンツの定義とその目的

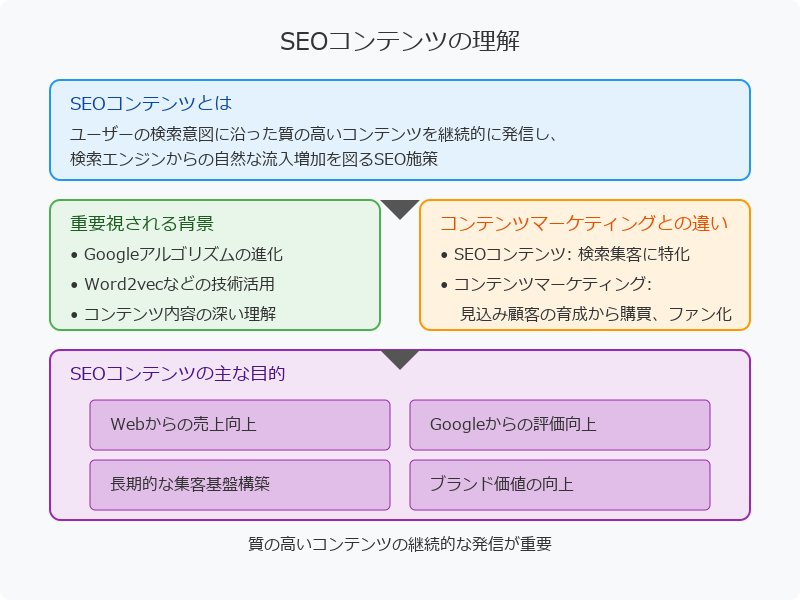

SEOコンテンツとは、ユーザーの検索意図に沿った質の高いコンテンツを継続的に発信し、検索エンジンからの自然な流入増加を図るSEO施策です。具体的には、検索ユーザーが関心を持つ有益な情報を提供することで、検索結果での露出を増やします。

このアプローチが重要視されるようになった背景には、Googleのアルゴリズムの進化があります。現在の検索エンジンは、BERTやMUMなどの自然言語処理技術を活用してコンテンツの意味をより深く理解できるようになっています。

SEOコンテンツとコンテンツマーケティングは似ていますが異なります。コンテンツマーケティングが見込み顧客の育成から購買、ファン化までの広範囲なプロセスをカバーするのに対し、SEOコンテンツは主に検索からの集客に特化しています。

SEOコンテンツの主な目的は、Webからの売上向上です。質の高いコンテンツを継続的に発信することで、Googleからの評価が高まり、長期的な集客基盤を構築できます。また、専門性を示すことでブランド価値の向上にも貢献します。

従来のSEO手法との違い

コンテンツSEOと従来のSEO手法には明確な違いがあります。従来のSEO対策には、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOという2つのアプローチが存在していました。ブラックハットSEOは検索エンジンを欺くことを目的とし、隠しテキストやキーワードの乱用などGoogleのガイドラインに違反する行為が含まれます。

一方、コンテンツSEOはホワイトハットSEOの発展形と言え、ユーザーに有益な情報提供を最優先します。ユーザーの検索意図を理解し、質の高いコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンからの自然な評価を得るアプローチです。

ブラックハットSEOは短期的な効果は得られるものの、アルゴリズム更新によるペナルティリスクが高く、現在では推奨されていません。コンテンツSEOは時間と労力を要するものの、長期的な視点で安定した効果を発揮し、ユーザーからの信頼獲得にもつながります。

| SEO手法 | 特徴 | 効果の持続性 | リスク |

| ブラックハットSEO | 検索エンジンを欺く手法 | 短期的 | ペナルティリスク大 |

| テクニカルSEO | サイト構造の最適化 | 中期的 | 技術変化への対応必要 |

| コンテンツSEO | ユーザー価値重視 | 長期的 | 時間と労力が必要 |

コンテンツSEOの4つのメリット

1.長期的に維持される集客効果

コンテンツSEOの最大の魅力は、一度上位表示に成功したコンテンツが長期間にわたって集客効果を発揮し続ける点です。広告とは異なり、予算切れで効果が途絶えることなく、継続的にユーザーを引き寄せる力を持っています。

例えば、業界の課題解決に役立つ情報を盛り込んだブログ記事は、公開から数年経過しても検索結果に表示され続け、新たな見込み客を継続的に獲得できます。

さらに、良質なコンテンツの蓄積はサイト全体の評価向上につながり、新規コンテンツも上位表示されやすくなるという相乗効果を生み出します。これは、毎回費用が発生するリスティング広告などと比較して、長期的な投資対効果が非常に高いマーケティング手法といえるでしょう。

時間の経過とともに徐々にトラフィックが増加し、競合との差別化にもつながる持続的な集客パワーが、コンテンツSEOの真価なのです。

2.ユーザーの信頼獲得とブランド構築

質の高いSEOコンテンツは、検索上位表示だけでなく、ユーザーからの信頼獲得とブランド構築に大きく貢献します。専門性の高い情報や問題解決に役立つコンテンツを継続的に提供することで、ユーザーはそのブランドを「業界の専門家」として認識するようになります。

実際のデータによれば、B2B購買担当者の約70%は、販売担当者に接触する前に複数のコンテンツに目を通し、ブランドの信頼性を判断しています。広告よりも有益な記事から情報を得ることを好む傾向があるのです。

また、価値あるコンテンツを発信し続けることで、「この企業は顧客のことを考えている」という印象を与え、親近感を醸成できます。この感情的なつながりがブランドロイヤルティを高め、リピート率向上にもつながります。

3.SNSとの連携による拡散効果

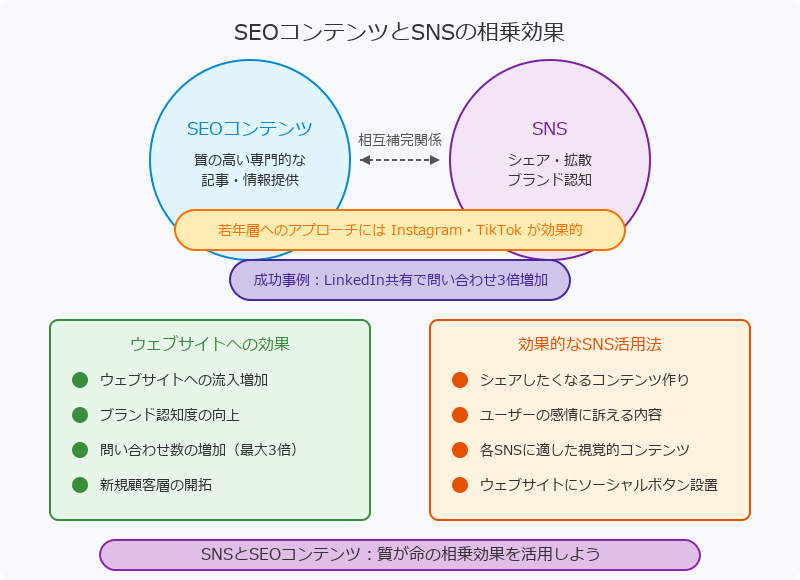

SEOコンテンツとSNSは相互に補完し合う関係にあります。質の高いSEOコンテンツがSNSでシェアされると、ウェブサイトへの流入増加だけでなく、ブランド認知度の向上にも繋がります。

特に若年層へのアプローチにSNSは効果的です。SNSの拡散力はSEOコンテンツの価値を最大化します。あるBtoB企業は技術記事をLinkedInで共有したところ、業界インフルエンサーの目に留まり、その拡散により問い合わせが3倍に増加しました。

効果的なSNS連携のポイントは、思わずシェアしたくなるコンテンツづくりとフォロワー獲得です。ユーザーの感情に訴える内容を心がけ、ウェブサイトにはソーシャルボタンを適切に配置することも重要です。SNSとSEOコンテンツは共に「質」が命—この相乗効果を活用しない手はありません。

4.コスト効率の良い集客方法

コンテンツSEOは、リスティング広告と比較して非常にコスト効率の良い集客方法です。広告は掲載費用が継続的に発生し、特に競争の激しいキーワードでは高額になりがちですが、SEOコンテンツは一度制作すれば長期間にわたって効果を発揮します。

初期投資としては、コンテンツ制作や専門家への外注費用がかかりますが、広告のように「クリック課金」がないため、長期的な投資対効果(ROI)は非常に高くなります。SEO対策は結果が表れるまで時間がかかりますが、その後は継続的なトラフィックを獲得できるのが強みです。

特に商品単価が高い、ドメインパワーの高いサイトを運営している、ニッチな市場を狙っている場合はSEOが効果的です。一方、短期的な成果を求める場合は広告との併用も検討すべきでしょう。当社のクライアントも、SEOとリスティング広告を組み合わせることで、短期・中期・長期のバランスの取れた集客を実現しています。

| 項目 | SEOコンテンツ | リスティング広告 |

| 初期費用 | コンテンツ制作費(数万円〜) | 設定費用(場合により無料) |

| 継続費用 | 更新費用のみ | クリック単価×クリック数 |

| 効果発現 | 数ヶ月〜1年 | 即日〜数日 |

| 長期的ROI | 高い | 継続投資が必要 |

| 向いている状況 | 長期的なブランド構築 | 短期的な成果獲得 |

コンテンツSEOの課題

効果が出るまでの時間がかかる

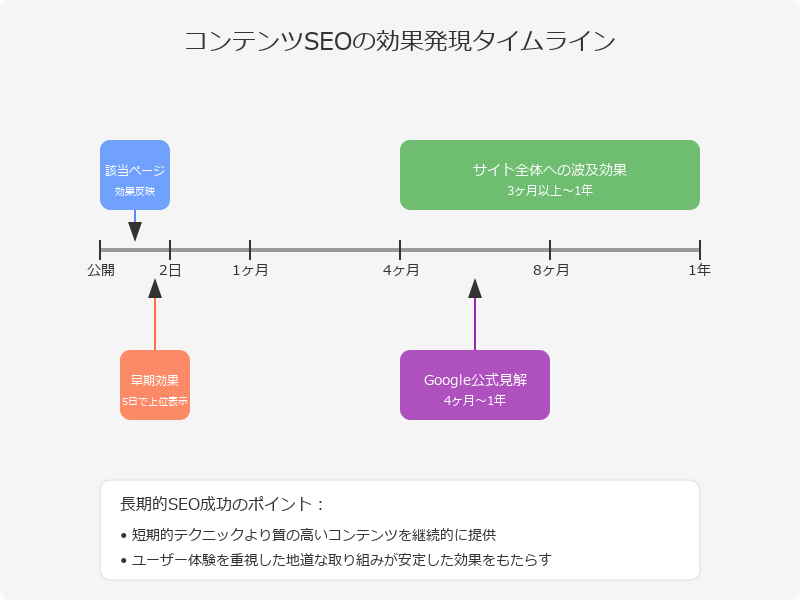

コンテンツSEOの効果が現れるまでには、Googleの関係者によると、SEOの効果が表れるまでには通常数か月かることが多いとされています。これは検索エンジンがサイトを発見し、評価し、検索順位を決定するプロセスに時間がかかるためです。

しかし、効果的な準備を行えば期間短縮も可能です。新規サイトでも、低競争キーワードを狙えば比較的早く上位表示されるケースがあります。

SEO効果は「該当ページ」と「関連ページ」の2つのレベルで現れます。該当ページの効果は比較的早く、数時間から2日程度で反映される場合が多いですが、サイト全体への波及効果には3ヶ月以上かかるのが一般的です。

長期的な成果を目指すなら、短期的なテクニックに頼らず、ユーザー体験を重視した質の高いコンテンツを継続的に提供することが重要です。この地道な取り組みこそが、安定したSEO効果をもたらします。

継続的な更新と改善が必要

コンテンツSEOにおいて継続的な更新は欠かせません。情報が陳腐化すると、ユーザーの信頼を失うだけでなく、検索順位の低下にもつながるためです。

Webサイトの定期的な更新は、検索エンジンにサイトが「アクティブである」というシグナルを送り、クローラーの訪問頻度を増やす効果があります。特にニュースサイトやトレンド情報を扱うブログでは、新鮮なコンテンツの提供が評価の鍵となります。

更新頻度については、新規記事は週1〜2本程度、既存記事のリライトは3ヶ月〜半年ごとが目安となります。リライトの間隔を空けるのは、検索エンジンによる評価が安定してから次の改善策を講じるためです。

効果的な更新のポイントは、古い日付の記事を最新情報に更新することや、わかりやすいタイトルへの変更、低品質な記事の整理など。単に更新頻度を上げるのではなく、ユーザーにとって価値ある情報を継続的に提供することこそが、長期的なSEO効果につながります。

アルゴリズム変更によるリスク

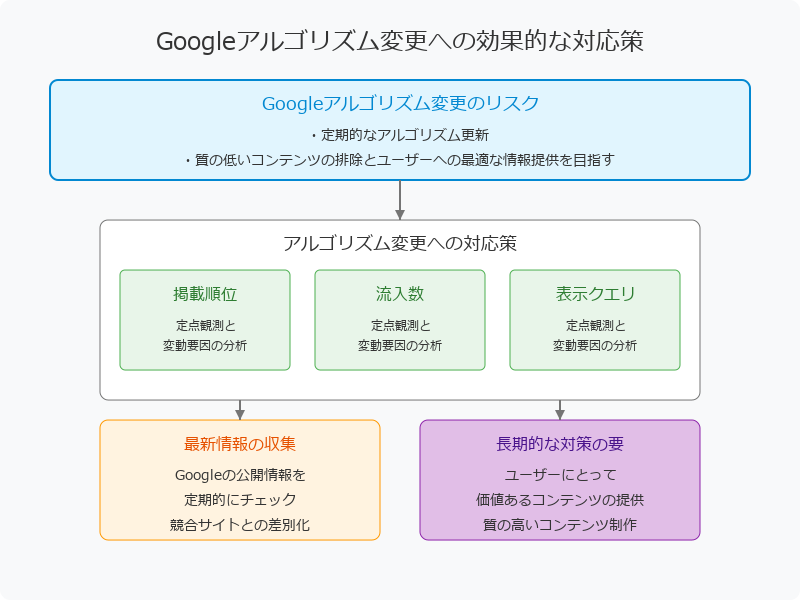

Googleのアルゴリズム変更は、SEOコンテンツ戦略において大きなリスク要因です。Googleは定期的にアルゴリズムを更新し、質の低いコンテンツを排除しつつ、ユーザーに最適な情報を提供することを目指しています。

このアルゴリズム変更に対応するには、「掲載順位」「流入数」「表示クエリ」の3点を定点観測することが重要です。これらの指標に変動があれば、その要因を分析し、早急に対策を講じる必要があります。

また、Googleが公開しているアルゴリズム情報は定期的にチェックしましょう。こうした最新情報には上位表示のヒントが含まれていることもあり、素早く対応することで競合サイトに差をつけられます。

最も重要なのは、Googleのアルゴリズム変更の根本的な目的を理解することです。どのようなアップデートであれ、「ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供する」という基本理念に沿ったサイト運営を行っていれば、大きなリスクを回避できるでしょう。SEOテクニックに頼るのではなく、ユーザーニーズに応える質の高いコンテンツこそが、長期的な対策の要です。

効果的なSEOキーワード戦略の立て方

ターゲットユーザーのペルソナ設定

コンテンツSEOの効果を最大化するためには、ターゲットユーザーのペルソナ設定が欠かせません。ペルソナとは、単なる「20代女性」といった大まかな層ではなく、年齢、性別、職業、趣味、休日の過ごし方までを詳細に設定した具体的な顧客像です。

私たちが日々SEOコンサルティングを行う中で実感するのは、ペルソナ設定がコンテンツの方向性を決定づける重要な役割を果たすということです。具体的には、まず大枠のターゲット層を決め、SNSやアンケートでリサーチを行い、得られた情報を一人の人物像に落とし込みます。

BtoB向けコンテンツでは担当者個人の特性だけでなく会社の属性も考慮し、BtoC向けでは日常的な行動パターンまで掘り下げることが重要です。ペルソナを詳細に設定することで「この人ならどんな検索をするだろう」という視点が生まれ、ユーザーニーズに寄り添ったキーワード選定やコンテンツ制作が可能になります。

検索意図を理解したキーワード選定

検索意図を理解したキーワード選定は、SEOコンテンツ戦略の核となる重要なプロセスです。ユーザーの検索意図は主に4つのタイプに分類されます。情報を得たい「Know(情報収集)」、行動を起こしたい「Do(行動)」、特定のウェブサイトに行きたい「Go(訪問)」、購入したい「Buy(購買)」です。

それぞれの意図に合わせたキーワード選定が必要です。例えば、「コンテンツSEOとは」といった情報収集目的のキーワードに対しては解説記事を、「SEOツール 無料」といった行動目的には具体的な使い方を提供します。

効果的なキーワード選定では、まず軸となる主要キーワードを決め、それを基に関連キーワードを洗い出します。検索ボリュームと競合度のバランスを見ながら、ビジネス目標に合致したキーワードを優先順位付けすることが重要です。

検索意図の違いを理解せず、1つのページで異なる意図のキーワードを対策すると上位表示は困難になります。ユーザーの求める答えを的確に提供できるよう、意図に沿ったコンテンツを作成しましょう。

| 検索意図の種類 | 特徴 | コンテンツ例 |

| Know(情報収集) | 知識や情報を得たい | 解説記事、ガイド |

| Do(行動) | 何かを実行したい | ハウツー、チュートリアル |

| Go(訪問) | 特定サイトに行きたい | ブランドページ |

| Buy(購買) | 商品・サービスを購入したい | 商品ページ、比較記事 |

複合キーワードの活用テクニック

複合キーワードは、「ダイエット 食事」のような2語以上で構成されるキーワードです。単一キーワードに比べて検索ボリュームは少ないものの、検索意図が明確でわかりやすいという大きな特徴があります。

この特性を活かすロングテールSEOは、検索ボリュームが小さい複合キーワードに対して効果的なSEO対策を行い、それぞれの少ないアクセスを積み上げて大きな成果を生み出す手法です。

効果的な活用法としては、まず複合キーワードごとに個別ページを作成し、そのキーワードをページタイトルに含めることが基本です。ただし、初めは個別ページ化せずに既存ページ内に複合キーワードを入れ込んで効果を検証するアプローチも有効です。

サイト設計では、トップページで単一キーワード、カテゴリページで2語の複合キーワード、個別ページで3語以上の複合キーワードを狙うという階層構造が効果的です。このような構成により、自然な内部リンクが形成され、サイト全体のSEO効果を高められます。

キーワード調査ツールの使い方

キーワード調査ツールは、効果的なコンテンツSEOを実践する上で欠かせないアイテムです。中でもGoogleキーワードプランナーは無料で利用できる強力なツールで、キーワードの検索ボリュームや関連キーワードの確認が可能です。このツールを使えば、SEO対策やリスティング広告に役立つキーワード選定を効率的に進められます。

キーワードプランナーの主な活用法としては、SEO目的とリスティング広告目的の2つがあります。SEO目的では「キーワードを検索」機能を使い、上位表示を狙えるキーワードを選定します。特に検索ボリュームが小さく競合性が低いキーワードは狙い目です。

また、キーワードプランナー以外にも「Keyword Tool」や「キーワードファインダー」などの代替ツールも活用できます。ツールを活用する際は、単にデータを収集するだけでなく、ユーザーの検索意図を理解し、効果的なキーワード選定につなげることが重要です。

おすすめSEOツールをまとめたこちらの記事もご参照ください。

SEOコンテンツ制作の具体的ステップ

コンテンツプランニングシートを作成する

SEOコンテンツを効率的に企画・制作するには、しっかりとしたプランニングが不可欠です。コンテンツプランニングシートは、この工程を体系化し、チームでの共有を容易にする強力なツールとなります。

シートには、目標設定、ターゲットペルソナ、キーワード選定、コンテンツの種類とフォーマット、スケジュールなどの項目を含めることが重要です。特に目標設定では、売上増加やブランド認知拡大、リード獲得など具体的なKGIやKPIを明確に定義しましょう。

また、効果的なプランニングシートは、制作から配信、分析までの9つのステップを一元管理できるものが理想的です。これにより、「点」の情報が「線」や「面」として捉えられ、マーケティング活動全体の質が向上します。

プランニングシートを活用することで、コンテンツ制作の無駄を削減し、目標達成に向けた一貫性のある施策を実行できるようになります。

| コンテンツプランニングシートの主要項目 | 効果 |

| 目標設定(KGI・KPI) | 明確な成果指標を設定 |

| ターゲットペルソナ設定 | 適切なユーザー層へのアプローチ |

| キーワード選定 | 検索エンジンからの流入増加 |

| コンテンツカレンダー | 制作・配信スケジュールの効率化 |

| 分析・最適化項目 | 継続的な改善サイクルの確立 |

記事構成の組み立て方と見出しの最適化

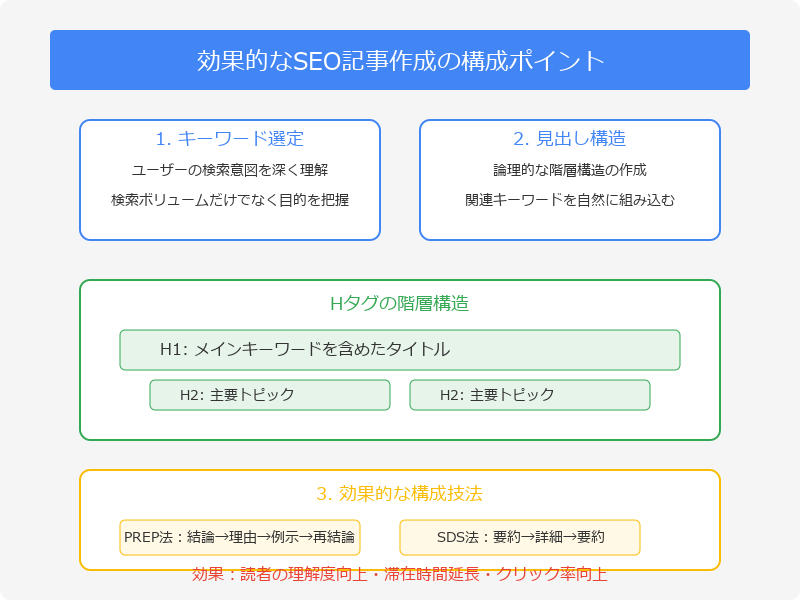

効果的なSEO記事作成には、検索エンジンとユーザー双方に評価される構成が不可欠です。まず重要なのは、ユーザーの検索意図を深く理解したキーワード選定です。単に検索ボリュームの多さだけでなく、背後にある目的を把握しましょう。

見出しは記事の骨格となります。H1タグにはメインキーワードを含めたタイトルを配置し、H2、H3タグでは論理的な階層構造を作りながら関連キーワードを自然に組み込みます。この階層化により、ユーザーは必要な情報に素早くアクセスでき、検索エンジンも内容を正確に理解できます。

PREP法(結論→理由→例示→再結論)やSDS法(要約→詳細→要約)といった構成技法を活用すると、読者の理解度が高まり滞在時間も延びます。見出しには数字や「ハウツー」表現を取り入れることで、クリック率向上も期待できるでしょう。適切なHタグの使用は、ユーザー体験の向上だけでなく、検索エンジン評価にもプラスに働きます。

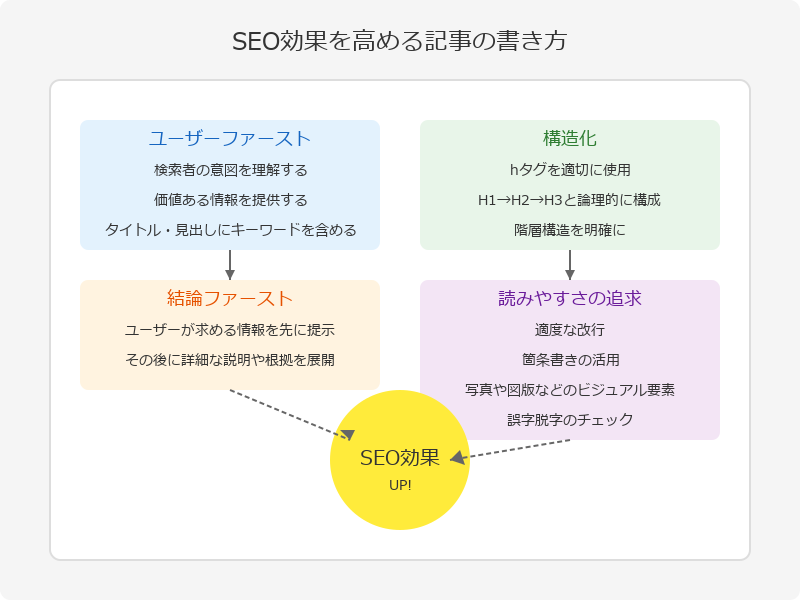

SEO効果を高める記事を書く

SEO効果を高める記事の書き方には、いくつかの重要なポイントがあります。まず「ユーザーファースト」の視点を持ち、検索者の意図を理解した上で価値ある情報を提供することが基本です。タイトルや見出しには狙いたいキーワードを自然に含め、検索エンジンがコンテンツの内容を判断しやすくします。

また、階層構造を明確にするためhタグを適切に使用し、H1からH2、H3と論理的に構成することが重要です。ユーザーが求める情報は「結論ファースト」で提示し、その後に詳細な説明や根拠を展開します。

読みやすさを追求するために、適度に改行や箇条書きを入れ、写真や図版などのビジュアル要素も効果的に活用しましょう。さらに、執筆後は誤字脱字や事実誤認がないか最終チェックを行うことも不可欠です。

適切な文字数とコンテンツの質のバランスを考慮する

SEOコンテンツの文字数については、直接的にSEO評価に影響するわけではありません。Googleのアルゴリズムは文字数よりもコンテンツの質を重視しているからです。

しかし、内容の網羅性を確保するため、結果的に文字数が多くなることがあります。コンテンツの種類やターゲットキーワードによって最適な文字数は変わるため、一概に「この文字数が正解」とは言えません。重要なのは文字数ではなく、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)に基づいた質の高い情報提供です。

コンテンツ作成時は、競合サイトの分析、重要キーワードの前半配置、専門的で信頼性の高い情報の網羅を心がけましょう。画像や動画を使用する場合も、テキストでの解説を添えることが検索エンジン評価には不可欠です。

SEOコンテンツの効果測定と改善プロセス

SEOコンテンツの重要KPI設定

SEOコンテンツの効果を最大化するには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。KPIとは目標達成度を数値化したもので、SEO施策の道しるべとなります。まず、サイトのビジネス目標であるKGI(重要目標達成指標)を明確にし、そこから逆算してKPIを設定することが重要です。

効果的なSEOコンテンツのKPIには、コンバージョン率(CVR)、費用対効果(ROI)、特定ページへの到達率などがあります。また、新規記事数やリライト数、キーワード検索順位、アクセス数、被リンク数なども重要な指標となります。

KPI設定時には、計測可能な数値目標を示し、達成期限を明確にすることがポイントです。さらに、Googleのアルゴリズム変更などの外部環境に合わせて定期的に見直すことも大切です。KPIをさらに細分化したKPIツリーを作成すれば、SEO対策のロードマップとして活用できるでしょう。次の項目では実際に運用を開始した後の分析方法を解説していきます。

| 主要なSEOコンテンツKPI | 説明 |

| コンバージョン率(CVR) | アクセス数に対するコンバージョン数の割合 |

| 費用対効果(ROI) | SEOコストに対する収益額の割合 |

| キーワード検索順位 | 特定キーワードでの検索結果の表示順位 |

| アクセス数 | ユーザー数、PV数、CTRなどの指標 |

| 被リンク数 | 他サイトからの被リンク数 |

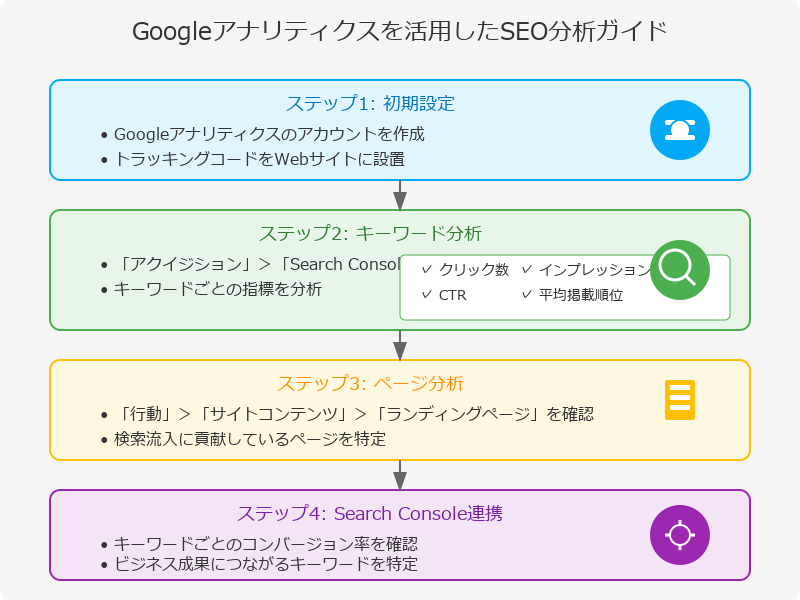

Googleアナリティクスでの分析方法

Googleアナリティクスは、SEOコンテンツの効果を無料で分析できる強力なツールです。まず、アカウントを作成し、トラッキングコードをサイトに設置します。データが収集されたら、「アクイジション」>「Search Console」>「クエリ」からキーワードごとの流入状況を確認できます。各キーワードのクリック数、インプレッション数、CTR、平均掲載順位などが一目でわかります。

また、「行動」>「サイトコンテンツ」>「ランディングページ」では、どのページが検索流入に貢献しているかを分析できます。これらのデータを基に、コンテンツの改善点を特定し、ユーザー行動データからコンテンツを最適化していくことが可能です。

さらに、Search Consoleと連携することで、SEOの効果をより詳細に測定できます。この連携により、キーワードごとのコンバージョン率も確認でき、実際にビジネス成果につながっているキーワードを特定できるようになります。

サーチコンソールを活用したキーワード分析

Googleサーチコンソールは、SEO対策において不可欠な無料の分析ツールです。このツールを活用すれば、ユーザーがどのようなキーワードで流入しているのか、検索結果での表示回数、クリック数、掲載順位などを詳細に確認できます。

SEO対策では、Webサイトを継続的に観測し改善を繰り返すことが重要ですが、サーチコンソールはそのための強力な味方となります。週次や月次など定期的に分析することで、実施した施策の効果検証や改善点の発見につなげることができます。

キーワードのパフォーマンス分析では、「検索パフォーマンス」機能を使って、特定のキーワードでどの程度の検索表示があり、どれだけクリックされているかを確認します。これにより、投資対効果の高いキーワードを特定し、コンテンツSEO戦略の方向性を決定できます。

また、エラー発生時には管理者宛にメールが届くため、迅速な対応が可能です。ページの新規作成やリニューアル時には、インデックス登録のエラー確認やサイトマップの送信を行うことで、検索エンジンのクロールを促進することができます。

PDCAサイクルを回すコンテンツ改善プロセス

効果的なコンテンツSEOには、継続的な改善プロセスが欠かせません。PDCAサイクルを回すことで、データに基づいた効率的なコンテンツ最適化が可能になります。

具体的には、まず「Plan(計画)」段階で目標設定と現状分析を行い、改善すべき課題を特定します。次に「Do(実行)」で策定した改善策を実施し、「Check(評価)」で効果測定を行います。最後に「Act(改善)」で分析結果に基づいた次のアクションを決定することで、サイクルを継続します。

成功事例として、インズウェブではSEO対策とUI/UX改善を組み合わせ、PDCAサイクルの回転速度を上げることでユーザー体験を向上させています。また、セゾン自動車火災保険はUI/UXのリニューアルと階層構造の改善を通じて回遊性を高めました。

このような継続的な改善プロセスがコンテンツSEOの長期的な成功を支える基盤となります。短期的な成果に一喜一憂せず、データ分析と改善を繰り返すことが重要です。

業種別SEOコンテンツ戦略の成功事例

ECサイトのコンテンツマーケティング事例

ECサイトにおけるコンテンツマーケティングは、単に商品を並べるだけでなく、顧客の悩みや関心に応える価値ある情報を提供することで、信頼構築と購買行動の促進につながります。実際の成功事例を見てみましょう。

Dinosはコンテンツ戦略の見直しにより、ECサイトのオーガニック流入を大幅に増加させました。Keywordmapを活用したコンテンツSEO強化により、検索経由のアクセスを効果的に獲得しています。また、老舗の和紙専門店「伊場仙」は、戦略的なコンテンツ設計によってWebサイトへのセッション数を伸ばし、ECサイトの売上増加に成功しました。

SHIROやUNITED ARROWSといったファッションブランドも、商品の使い方や組み合わせ提案などの豊富なコンテンツ発信で顧客の購買意欲を高めています。これらの事例から、ECサイトでは顧客のニーズに寄り添った情報提供が重要であり、適切なターゲット設定と購買プロセスに沿ったコンテンツ設計が成功への鍵となります。

BtoBサービスの導入事例コンテンツ戦略

BtoBサービスにおけるSEOコンテンツ戦略は、リード獲得に直結する重要な施策です。特にコロナ禍以降、オンラインでの情報収集が増え、その重要性はさらに高まっています。

BtoB SEOの目的は単なる検索順位向上ではなく、見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)です。ターゲットに合致した見込み客を集客し、最終的に商談や受注につなげることが重要です。

効果的なBtoB SEOを実現するには、まず「購買検討」フェーズのキーワードから対策することで効率的にコンバージョンにつなげられます。また、顧客の悩みを起点としたキーワード選定や、フェーズごとに最適化されたコンバージョン設計が不可欠です。

成功事例としては、クラウド会計ソフトfreeeがサービス名だけでなく「インボイス登録」のようなカテゴリでも上位表示を実現したケースや、日本M&Aセンターが幅広いM&A関連キーワードで上位表示を獲得している例があります。

BtoBのSEOでは表面的なキーワード対策だけでなく、顧客理解に基づいた戦略が何より重要です。

地域密着型ビジネスのローカルSEO事例

地域に根ざしたビジネスがWebマーケティングで成功するには、ローカルSEOの活用が欠かせません。地域密着型美容院「Hair Salon BLOOM」は、地域名+「髪質改善」などの複合キーワードを活用したコンテンツ制作により、開業半年で予約率150%増を達成しました。

このサロンが取り組んだ施策は、地域の季節イベントに合わせたヘアスタイル提案や、地元の気候に適したヘアケア方法の紹介など、地域特化型のコンテンツづくりです。また、Googleビジネスプロフィールの最適化と顧客レビュー促進も効果的でした。

地元の老舗和菓子店「松風堂」も、地域の歴史と和菓子文化をテーマにしたコンテンツで、観光客だけでなく地元客からの来店増加に成功しています。彼らは地域の祭事や季節に合わせた和菓子の由来を解説するブログを定期的に更新し、地域内での認知度と信頼性を高めました。

ローカルSEOの成功には、地域特有のニーズを理解し、地域キーワードを自然に取り入れたコンテンツが不可欠です。

SEOコンテンツ制作の外部委託と内製化

SEOコンテンツ制作の外注費用相場

SEOコンテンツを外部委託する際の費用相場は、プロジェクトの規模や要件によって大きく変動します。一般的な月額料金は5万円から30万円程度で、業界や競合状況によってはさらに高額になることもあります。

費用体系は主に「月額固定型」と「成果報酬型」の2種類があります。月額固定型は予算計画が立てやすい反面、成果に関わらず定額支払いが発生します。成果報酬型は結果に応じた支払いとなりますが、予算管理が難しい側面があります。

SEOコンテンツの外注サービスには、キーワードリサーチ、コンテンツ作成、最適化、配信・プロモーションなどが含まれます。品質の高いコンテンツを確保するためには、過去の実績や対応業界、サポート体制、レポーティングの透明性などを確認することが重要です。

複数の企業から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することで、自社のビジネスニーズに最適なパートナーを選定できます。

| 費用タイプ | 費用相場 | 特徴 |

| 月額固定型 | 5万円〜30万円/月 | 予算計画が立てやすい、成果に関わらず支払い発生 |

| 成果報酬型 | 成果に応じて変動 | 成果がなければ支払い不要、予算管理が難しい |

外注先の選び方と評価基準

SEOコンテンツ制作を外注する際は、適切なパートナー選びが成功の鍵となります。信頼できる外注先を選ぶ際のポイントとして、まず「実績とポートフォリオ」の確認が重要です。過去にどのようなプロジェクトを手掛け、どんな成果を上げてきたかを詳細に調査しましょう。

次に「専門性」を評価します。SEOは常に変化する分野のため、最新のアルゴリズムや業界動向に精通しているかを確認することが必須です。特に自社の業界に関する知識や実績があれば、より効果的なコンテンツ制作が期待できます。

さらに、「コミュニケーション能力と対応力」も重要な判断基準です。定期的な報告体制があるか、フィードバックにどう対応するか、納期遅延時の対応策はあるかなどを事前に確認しておきましょう。

選定の際は複数の候補から見積もりを取り、サービス内容と価格のバランスを比較検討することで、自社のニーズに最適なパートナーを見つけることができます。

SEOに強いコンサル会社を知りたい方はこちらもご参照ください。

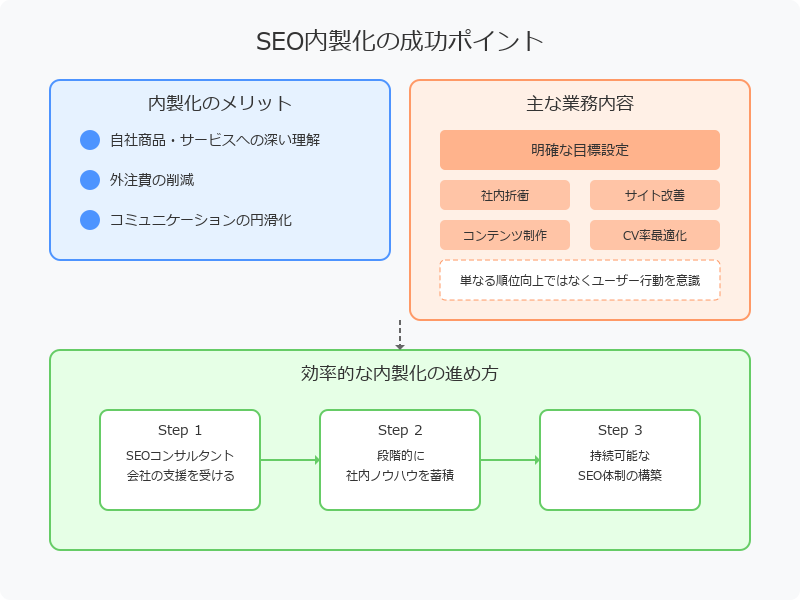

内製化するためのチーム構築と教育

内製化でコンテンツSEOを成功させるには、適切なチーム編成と人材育成が欠かせません。内製化の最大のメリットは、自社の商品やサービスを熟知した社内人材がSEOスキルを習得することでより効果的な施策が実施できる点です。さらに、外注費の削減やコミュニケーションの円滑化により、SEO施策を迅速に実行できるようになります。

主な業務としては、目標設定、社内折衝、サイト改善、コンテンツ制作、コンバージョン率の最適化が挙げられます。特に目標設定では、単なるキーワードの順位向上ではなく、ユーザーにどのような行動を促したいかという明確なゴールを定めることが重要です。

効率的な内製化を進めるためには、インハウスSEOに精通したコンサルタント会社のサポートを受けることも有効です。専門家の支援を得ながら段階的に社内ノウハウを蓄積していくアプローチが、持続可能なSEO体制構築への近道となるでしょう。

2025年最新のSEOコンテンツトレンド

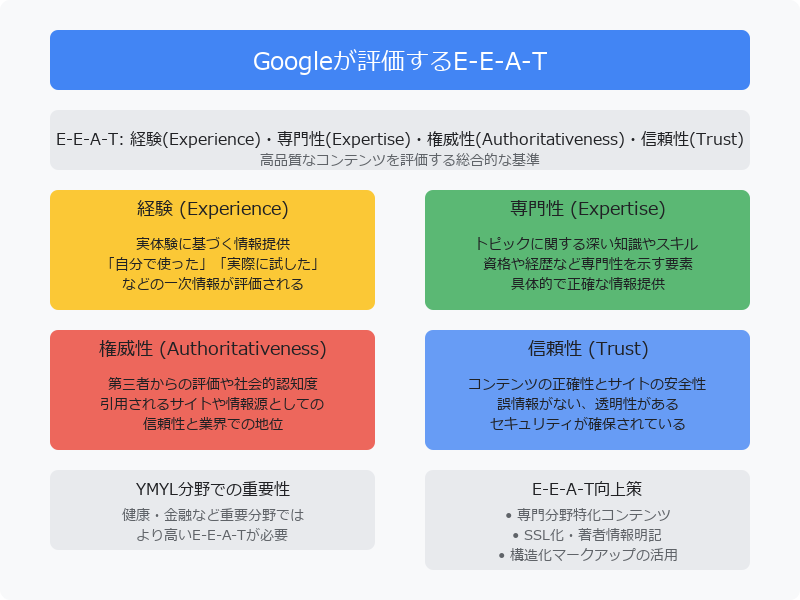

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)はGoogleが高品質なコンテンツを評価する重要な指標です。これは単なるランキング要素ではなく、ウェブページの品質を総合的に判断する基準となっています。

経験(Experience)は実体験に基づく情報提供を評価し、専門性(Expertise)はトピックに関する深い知識やスキルを示します。権威性(Authoritativeness)は第三者からの評価や社会的認知度を表し、信頼性(Trust)はコンテンツの正確性やサイトの安全性に関わります。

特に健康や金融などのYMYL(Your Money or Your Life)分野では、より高いE-E-A-Tが求められます。

E-E-A-T評価を高めるには、専門分野に特化したコンテンツ制作、サイトのSSL化、著者情報の明記、構造化マークアップの活用などが効果的です。当社のマーケティング支援では、これらの要素を取り入れた長期的なブランド構築をサポートしています。

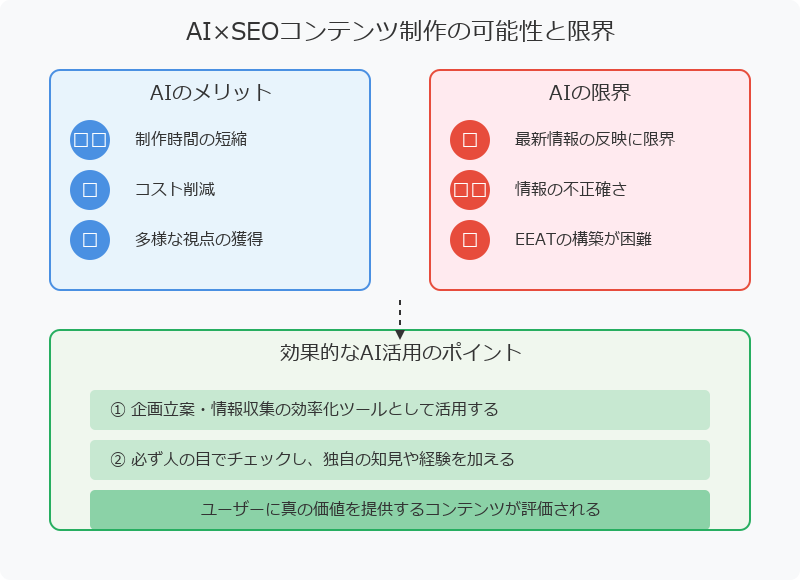

AIとSEOコンテンツの関係性

AIツールはSEOコンテンツ制作において新たな可能性をもたらしています。生成AIを活用することで、記事構成の立案やメタディスクリプション作成などの工程を大幅に効率化でき、制作時間の短縮やコスト削減が実現可能です。また、多様な視点からのアプローチを得られることも大きなメリットです。

しかし、AIだけに頼ったSEO対策には限界があります。AIは最新情報を必ずしも反映しておらず、時に不正確な情報を含むことがあります。また、実体験や専門知識を反映したEEATに優れたコンテンツは、現状のAIだけでは難しい側面があります。

効果的なAI活用のポイントは、企画立案や情報収集の効率化ツールとして活用しつつ、必ず人の目でチェックし、独自の知見や経験を加えることです。最終的に検索エンジンから評価されるのは、ユーザーに真の価値を提供するコンテンツであることを忘れてはなりません。

音声検索最適化の基本テクニック

音声検索最適化は、スマートフォンやスマートスピーカーでの音声検索増加に対応するSEO手法として重要性が高まっています。ユーザーが「Hey Siri」や「OK Google」と話しかけて検索する際、テキスト検索とは異なるアプローチが必要です。

音声検索の基本テクニックとして、まず会話的な表現を意識したキーワード選定が重要です。「東京 天気」ではなく「東京の明日の天気は?」のような自然な疑問文に対応したコンテンツ設計が効果的です。特に「誰が」「どうやって」「なぜ」などの疑問詞を含むロングテールキーワードの活用がポイントです。

また、FAQページの作成やリッチスニペットの活用も有効です。質問と回答の形式でコンテンツを構成し、Schema.orgのマークアップを実装することで、音声アシスタントが回答として採用しやすくなります。

さらに、モバイルフレンドリーなサイト設計とローカルSEO対策も音声検索では重要です。「近くの」「〇〇駅周辺の」といった地域性を考慮したキーワード対策も忘れないようにしましょう。

動画コンテンツのSEO効果と活用法

動画コンテンツはSEO対策において非常に効果的なツールです。特にYouTubeは世界第2位の検索エンジンであり、適切に最適化することでGoogle検索結果にも表示される可能性が高まります。

効果的なYouTube SEO対策の第一歩は、適切なキーワード選定です。YouTubeの検索ボックスや専用ツールを活用して関連キーワードを洗い出し、検索ボリュームを調査しましょう。

次に重要なのがメタタグの最適化です。タイトルには検索キーワードを含め、説明文は200~350ワードで内容を端的に記述します。目を引くサムネイルの作成も忘れないでください。

また、視聴時間を伸ばす工夫も重要です。動画の冒頭で内容を要約し、すぐに本題に入ることで視聴者の離脱を防ぎます。さらに、コメントやチャンネル登録を促すなど、視聴者との積極的な交流を図ることもSEO効果を高める要素となります。

| YouTube SEO対策のポイント | 具体的な施策 |

| キーワード選定 | YouTube検索ボックス活用、関連キーワード抽出 |

| メタタグ最適化 | タイトル、説明文、サムネイル、タグの工夫 |

| 視聴時間アップの施策 | 冒頭での内容要約、すぐに本題、予告の挿入 |

| 視聴者との交流 | コメント促進、ライクやチャンネル登録の呼びかけ |

これから始めるSEOコンテンツマーケティングのロードマップ

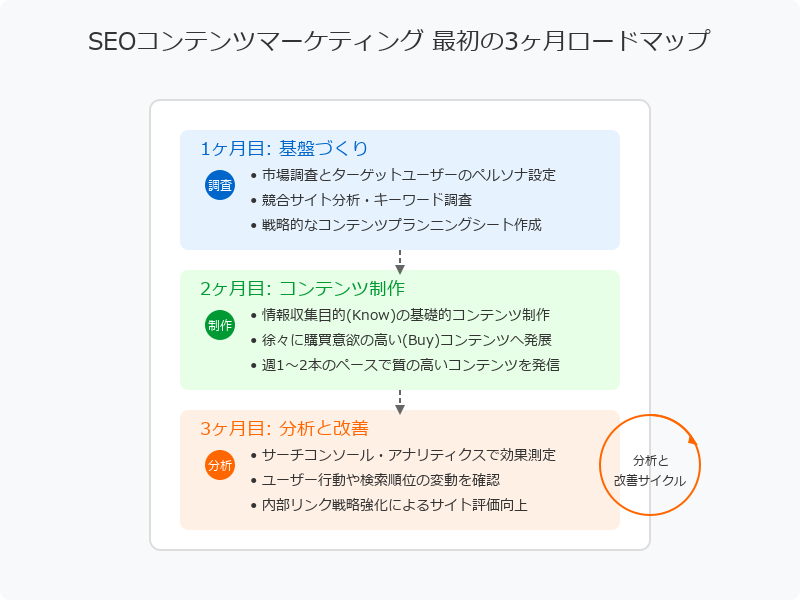

最初の3ヶ月でやるべきこと

SEOコンテンツマーケティングを始める最初の3ヶ月間は、基盤づくりの重要な時期です。まず第1ヶ月目は、市場調査とターゲットユーザーのペルソナ設定に注力しましょう。競合サイト分析やキーワード調査を実施し、戦略的なコンテンツプランニングシートを作成します。

2ヶ月目からは実際にコンテンツ制作を開始します。最初は情報収集目的(Know)の基礎的なコンテンツから着手し、徐々に購買意欲の高い(Buy)キーワードに対応したコンテンツへと発展させていきます。この段階では、質の高いコンテンツを週1〜2本のペースで継続的に発信することが重要です。

3ヶ月目には、Googleサーチコンソールやアナリティクスを活用した効果測定と改善のサイクルを確立します。初期データを分析し、ユーザー行動や検索順位の変動を確認しながら、必要に応じてコンテンツの最適化を行いましょう。この時期から内部リンク戦略も強化し、サイト全体の評価向上を図ることが効果的です。

半年後の成果を出すための具体策

半年後に成果を出すためには、3ヶ月目までの基盤をさらに強化し発展させることが重要です。具体的には、コンテンツ量を増やすだけでなく、質の向上に注力しましょう。キャリア自律研修のように、主力サービスに関するコンテンツを充実させ、検索上位表示を目指します。

週に2~3個のペースで施策を実行し、PDCAサイクルを迅速に回すことが成功の鍵です。アクセスログ解析でボトルネックを特定し、UI/UX改善を進めましょう。「お問い合わせフォームの簡素化」「サービスページへのCVポイント追加」などの具体的な改善が効果的です。

また、営業部門と連携し、成約につながるキーワードをWeb戦略に取り入れることで、CV数の大幅増加が期待できます。実際にある企業では、このアプローチで半年後にCV数を3.4倍に増加させた事例もあります。マーケティング各部門の強みを活かした総合的なアプローチが、半年後の成功を左右するのです。

長期的なSEOコンテンツ戦略の立て方

長期的なSEOコンテンツ戦略を構築するには、1年以上の視点で計画を立てる必要があります。まず重要なのは、継続的なコンテンツ更新スケジュールの確立です。検索エンジンは新鮮なコンテンツを高く評価するため、月間4〜8記事程度の安定した更新が理想的です。

次に、季節変動やトレンドを考慮したコンテンツカレンダーを作成しましょう。年間の業界イベントや市場動向を予測し、適切なタイミングで関連コンテンツを公開することで、検索需要の波に乗ることができます。

また、コンテンツの階層構造を意識した設計も重要です。メインキーワードをカバーする「柱コンテンツ」と、それを支える「支柱コンテンツ」を計画的に配置することで、サイト全体の評価向上につながります。

定期的な効果測定と改善サイクルの確立も欠かせません。四半期ごとにデータを分析し、戦略の軌道修正を行いながら、長期的な検索順位の向上とコンバージョン率の改善を目指しましょう。

| 戦略要素 | 実施内容 | 期待効果 |

| コンテンツ更新頻度 | 月4〜8記事の安定更新 | クローラビリティ向上、サイト評価の安定 |

| コンテンツカレンダー | 季節・トレンドを考慮した年間計画 | 適切なタイミングでの検索流入増加 |

| コンテンツ階層構造 | 柱コンテンツと支柱コンテンツの設計 | サイト全体の権威性向上 |

| 効果測定・改善 | 四半期ごとの分析と戦略調整 | 持続的な検索順位とCV率の向上 |

専門家によるコンサルティングの活用法

SEOコンテンツの成果を最大化するには、専門家のコンサルティングを活用するという選択肢も検討すべきです。専門家の支援により、業界・市場分析から戦略設計、具体的な施策提案まで一貫したサポートが受けられます。

優れたSEOコンサルタントは、クライアントの事業特性やターゲットを深く理解し、最も効果的な戦略を構築します。特にBtoBサービスやオウンドメディア、ECサイトなど、専門性の高い分野では外部の知見が大きな差を生みます。

なお、弊社ではSEOコンテンツのマーケティングも実行しております。もしご希望の方はお気軽にご相談ください。