あなたのWebサイトが検索エンジンでなかなか上位表示されず、集客に苦戦していませんか?SEOに取り組んでいるつもりなのに成果が出ない…そんな悩みを持つ方は少なくありません。実は、SEOには「内部対策」と「外部対策」の2つがあり、特に内部対策はサイト自体の質を高める土台となる重要な施策なのです。近年のGoogleアルゴリズムの変化により、この内部対策の重要性はますます高まっています。本記事では、SEO内部対策の基礎から実践的なテクニック、効果測定まで、成果につながる具体的な方法を徹底解説します。

Contents

SEO内部対策とは?Webサイトの評価を高める基本を理解しよう

SEO内部対策の定義と外部対策との違い

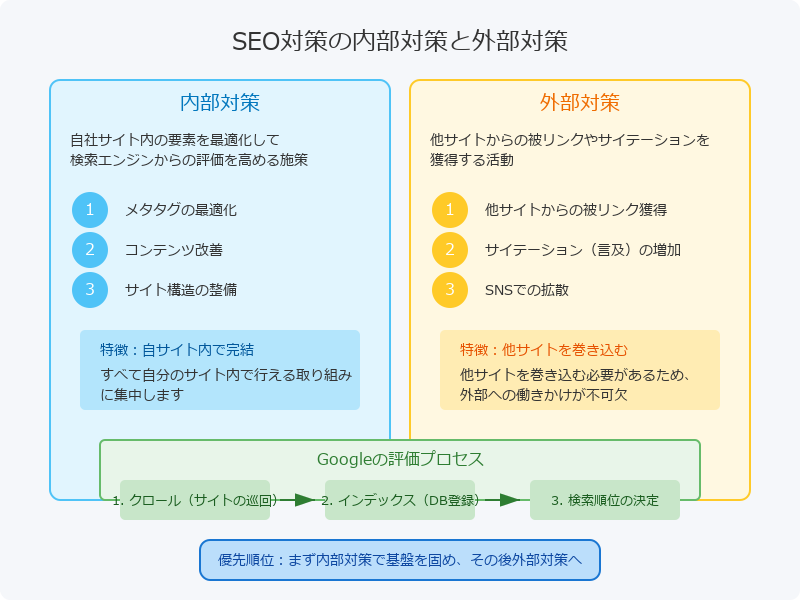

SEO内部対策とは、自社サイト内の要素を最適化して検索エンジンからの評価を高める施策です。対して外部対策は、他サイトからの被リンクやサイテーションを獲得する活動を指します。

両者の決定的な違いは「自サイト内で完結するかどうか」です。内部対策では、メタタグの最適化やコンテンツ改善、サイト構造の整備など、すべて自分のサイト内で行える取り組みに集中します。一方、外部対策は他サイトを巻き込む必要があるため、外部への働きかけが不可欠となります。

Googleはサイト評価において「クロール(サイトの巡回)」「インデックス(データベース登録)」「検索順位の決定」という3つのプロセスを踏みます。内部対策はこれらのプロセスをスムーズに進めるための環境整備といえます。

内部対策は検索エンジンにとっても、ユーザーにとっても価値のあるサイト作りの基礎となるので、SEO施策として内部対策の優先度は比較的高くなります。

外部対策について知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

内部対策の重要性

Googleのアルゴリズムは常に進化し、近年では内部対策の評価基準がより高度化しています。以前は外部リンクの獲得が最重視されていましたが、現在はサイト内の品質と構造が検索順位を大きく左右する時代へと変化しました。

なぜこのような変化が起きたのでしょうか。それは、Googleが「ユーザーにとって真に価値のあるコンテンツ」を最優先する方針を強化しているからです。クローラー技術の進化により、サイト構造や情報の関連性、コンテンツの質を精密に評価できるようになりました。

優れたコンテンツを持っていても、パンくずリストの設置やナビゲーションのテキスト化といった基本的な内部対策を怠ると、検索エンジンに正しく評価されず、競合サイトに順位で負けてしまいます。

内部対策は長期的なサイト評価の基盤となり、外部対策の効果を最大化する土台でもあるのです。

次の項目からは実際に内部対策においてチェックするポイントを分野ごとに分けて詳しく解説していきます。

検索エンジンに構造を伝える内部施策3選

1.タイトルタグを設定する

ページごとに<title>タグを設置し、内容を端的に示すタイトルを設定します。30文字前後を目安に、検索されるキーワードを含め、前方に配置するのが基本です。ブランド名は後方に置くことで、主旨が先に伝わりやすくなります。すべてのページでタイトルが重複していないか確認し、Search Consoleでの表示確認も併せて行いましょう。

2.メタディスクリプションを記述する

<meta name="description">タグを使い、各ページに要約的な説明を設定します。90〜120文字を目安に、自然な文章で検索ユーザーの興味を引く内容にします。ページ内容とずれている、もしくは未設定の場合は、検索エンジンが自動で抜粋するため、意図しない文が表示されることがあります。全ページに固有のディスクリプションを設けるよう管理しましょう。

3.構造化データを設定する

Schema.orgの仕様に沿ってJSON-LD形式などで構造化データをHTMLに追加します。記事、FAQ、レビュー、パンくずリストなど、ページの内容に応じたスキーマタイプを選択します。Googleの構造化データテストツールでマークアップが正しく認識されているか確認し、不要な構造化やマルチタイプの誤用にも注意してください。

クローラーがページを理解・評価する内部施策4選

1.Hタグで見出し構造を整える

ページ内の見出しには<h1>〜<h6>タグを使用し、内容の階層構造を明示します。h1タグは1ページ1つ、以降は論理的な順番で使います。見た目だけでサイズを変えず、意味に基づいた使い方を徹底しましょう。hタグ内には主題に関するキーワードを含めると、検索エンジンにも意図が伝わりやすくなります。

2.本文にキーワードと関連語を自然に含める

ページの本文において、検索キーワードや関連語句(共起語)を意識して含めます。ただし、キーワードの過剰な反復や不自然な挿入は逆効果になるため、読者の理解を妨げない範囲で自然に配置します。あくまでユーザーの検索意図を満たすことを主軸に、網羅性や具体性のある記述を心がけましょう。

3.画像にalt属性を設定する

すべての画像にalt属性を付与し、画像の内容を簡潔に説明するテキストを記述します。装飾画像には空のalt(alt=””)を設定することで、アクセシビリティを保ちつつノイズを減らせます。検索対象となる画像には、適切なキーワードを盛り込みつつも、内容との一致を優先しましょう。

4.カノニカルタグを設置する

重複する可能性のあるページ(例:パラメータ付きURL、同内容の異なるURL)には、<link rel="canonical">タグを使用して、検索エンジンに正規のURLを明示します。これにより評価の分散を防ぎ、正しいページがインデックスされやすくなります。設定後はSearch Consoleや実際のHTMLソースで意図したURLになっているかを確認しましょう。

サイト内部の評価・構造に関わる内部施策5選

1.クリーンなURL構造を設計する

URLは短く分かりやすく、英数字とハイフンで構成された形式に統一します。意味のないクエリパラメータや、不要な階層を避け、ユーザーにも検索エンジンにも理解しやすい構造にします。たとえば、example.com/blog/seo-internal-measures のように、ページ内容と関連する語を含めるのが理想です。

2.パンくずリストを設置する

ページ上部や本文上に階層構造を示す「パンくずリスト」を設置します。各階層のリンクを含むことで、ユーザーの利便性向上と内部リンクの最適化の両方に寄与します。Schema.orgを使ったマークアップ(BreadcrumbList)に対応させると検索結果への拡張表示も期待できます。

3.HTMLサイトマップを設置する

人間のユーザー向けに、サイト全体のページ構成を一覧できるHTML形式のサイトマップを用意します。トップページのフッターなどから常時アクセスできるようにし、カテゴリごとに整理された構成が望ましいです。回遊性を意識したリンク設計も加味しましょう。

4.XMLサイトマップを作成・送信する

検索エンジン用に、sitemap.xmlファイルを作成し、サイト内の主要ページを列挙しておきます。自動生成ツールやCMSプラグインで定期更新し、Google Search Consoleに送信して、クロールを促進しましょう。noindexページや重複ページは含めないように注意します。

5.robots.txtとnoindexを適切に設定する

robots.txtを使って、クローラーに巡回させる/させないページの指示を出します。また、HTMLの<meta name="robots" content="noindex">やHTTPヘッダーで、インデックス対象外とするページを指定します。管理画面やサンキューページ、重複ページは制御対象となることが多く、意図せぬnoindexの誤設定がないか定期確認が必要です。

ユーザーエクスペリエンスに関わる内部施策4選

1.ファーストビューを整理する

ページの冒頭(ファーストビュー)には、ページのテーマや主張を明確に伝える要素を配置します。h1見出し、要点をまとめた導入文、訴求力のあるビジュアルなどを、画面スクロールせずに見える範囲に収めることで、離脱防止に繋がります。

2.関連コンテンツへのリンクを配置する

本文末やサイドバーなどに、「関連記事」「人気記事」「カテゴリーページ」などへの内部リンクを配置します。関連性の高い導線を明示することで、ユーザーの回遊性と滞在時間が向上します。リンク先との内容の整合性を必ず確認しましょう。

3.モバイル端末向けにレイアウトを最適化する

スマホやタブレットでの閲覧時に文字が小さい、ボタンが押しにくい、表示が崩れるといった問題が発生しないように、レスポンシブデザインを採用します。特にタップ操作性、余白の取り方、フォントサイズは要チェックです。

4.段落や余白で読みやすい構成にする

長文コンテンツでも読みやすくするために、段落ごとに空行を入れる、箇条書きにする、適度に見出しや画像を挟むといった視覚的工夫を取り入れます。特に1段落を3〜5行程度に収めることで、スマホでの可読性が大きく向上します。

次の項目ではこれらの施策を実行した後の効果測定について記述していきます。

内部対策の効果測定と分析方法

Google Search Consoleを使った内部対策の効果確認

Google Search Consoleは、SEO内部対策の効果を測定する上で欠かせないツールです。Search Consoleを活用することで、サイトのインデックス状況やクロールエラー、検索パフォーマンスなどを詳細に分析できます。

特に「パフォーマンスレポート」では、検索順位やクリック率の変化を確認でき、内部対策の効果がどの程度表れているかを把握できます。「カバレッジレポート」では、クロールやインデックスに関する問題点が明らかになり、「モバイルユーザビリティ」では、スマートフォン対応の状況を確認できます。

これらのデータを定期的に分析し、PDCAサイクルを回すことが重要です。例えば、検索順位が上がっても、クリック率が低い場合はタイトルやメタディスクリプションの改善が必要かもしれません。また、特定のページでインデックスエラーが発生していれば、構造化データやcanonicalタグの見直しが必要です。

効果測定は一度きりでなく継続的に行い、データに基づいた改善を重ねることで、SEO内部対策の効果を最大化できます。

Googleアナリティクスでのユーザー行動分析

Googleアナリティクスは、SEO内部対策の効果をユーザー行動の視点から分析できる強力なツールです。特に重要なのは、「セグメント設定」による分析で、新規/リピートユーザーや使用端末別にユーザー行動を比較することができます。

また、ボタンやリンクに「イベントトラッキング」を設定することで、クリック数やPDFダウンロード、動画再生といったページ内でのユーザーアクションを詳細に把握できるようになります。さらに「ユーザーエクスプローラ」機能を活用すれば、個々のユーザーがサイト訪問から離脱までどのような行動をしたのかを時系列で追跡することが可能です。

これらのデータを分析することで、「どのコンテンツがユーザーの感情を動かしているか」「最も効率良くコンバージョンに導く経路はどれか」といった導線仮説を立てられます。ヒートマップや動画分析と組み合わせることで、より精度の高いSEO内部対策の改善点を見つけ出すことができるでしょう。

SEO内部対策の代行サービスと費用相場

内部対策代行サービスの種類と選び方

内部対策を外注する際には、主に「課題洗い出し・改善提案」と「サイト改修の実行」という2つのサービス種類があります。課題洗い出しでは、クロール最適化、XMLサイトマップ、HTML構造、構造化マークアップ、コアウェブバイタルなど多岐にわたる項目をチェックします。

SEO内部対策支援会社は、内部構造(コーディング)の評価を高めるためのサイト設計見直しを支援します。

SEO内部対策は、検索エンジンがサイトを理解しやすくするための施策です。営業に例えると、コンテンツ評価が商品、外部評価が口コミであるのに対し、内部構造はいわば営業マンのトークと言えます。コンテンツSEOや外部対策と同時に行うことで、サイト全体の評価が効果的に高まりますので、専門業者をうまく活用しましょう。

内部対策代行の費用相場と予算の組み方

SEO内部対策の代行サービスは、一般的に月額5万円~50万円が相場となっています。この価格幅が広いのは、サイトの規模や改善が必要な箇所の数、サイト構造の複雑さなどによって大きく変動するためです。

料金変動の主な要因としては、対応ページ数、サイト構造の複雑さ、月間の記事投稿数、定例ミーティングの回数などが挙げられます。特にECサイトや複雑なCMSを使用しているサイトでは、修正の難易度が高くなるため費用も上昇します。

内部施策の内訳としては、コンテンツマーケティング、タイトルタグやディスクリプションの修正、サイトエラーの改善、表示速度の向上、UI/UX改善などが含まれます。これらはユーザー体験を向上させるとともに、Googleクローラーへの適切な情報伝達にも重要です。

SEO内部対策は長期的・継続的に実施することが効果的です。一度きりの改善ではなく、定期的なモニタリングとPDCAサイクルを回しながらの継続的な改善が必要となるため、長期的な予算計画を立てることをおすすめします。

| 項目 | 内容 |

| 費用相場 | 月額5万円~50万円 |

| 料金変動要因 | ・対応ページ数・サイト構造の複雑さ・月間記事投稿数・定例ミーティング回数 |

| 対策内容 | ・コンテンツマーケティング・メタタグ修正・サイトエラー改善・表示速度向上・UI/UX改善 |

| 予算の考え方 | 長期的・継続的な取り組みとして予算計画を立てる |

自社対応と代行の使い分け:効果的な内部対策戦略

SEO内部対策を効果的に進めるには、自社対応と専門業者への委託を適切に使い分けることが重要です。内部対策には技術的知識が必要な部分も多いため、自社のリソースや専門性を考慮した判断が求められます。

基本的なコンテンツ作成やメタタグ設定など、CMS管理画面から対応可能な施策は自社で進めることが効率的です。これにより迅速な対応が可能になり、コスト削減にもつながります。

一方、技術的なスキルが必要なXMLサイトマップの作成、構造化データの実装、ページ表示速度の改善などは、専門業者に依頼することで質の高い対策が実現できます。特にサイト構造の見直しや大規模な改修は、SEOに精通したエンジニアのサポートが不可欠です。

重要なのは、自社の強みを活かしつつ、不足している部分を外部の専門知識で補完する発想です。継続的な内部対策の実施には、自社と専門業者のバランスの取れた協力体制が成功への鍵となるでしょう。

内部対策も含めたSEOに強いコンサルティング会社を知りたい方はこちらも併せて参照ください。

効果的なSEO内部対策の始め方と継続のコツ

内部対策を始める際の優先順位の決め方

SEO内部対策を効果的に進めるには、サイトの課題に応じた優先順位の設定が不可欠です。まず、クローラビリティに関わる内部リンク最適化や適切なサイト構造の構築から着手しましょう。これらは検索エンジンの巡回効率を高め、評価の基盤となるためです。

次に、タイトルタグやメタディスクリプションなどのインデックス最適化を行います。これらはユーザーの目に直接触れる部分であり、クリック率に直結するため重要性が高いのです。

その後、ページスピードの改善やモバイルフレンドリー対応などのページエクスペリエンス向上に取り組みます。最後にコンテンツの質や独自性の向上に注力することで、総合的なSEO効果を高められます。

優先順位を決める際は、Google Search Consoleのデータを参考に、現状のサイトで最も改善効果が高い施策から実施することをおすすめします。また、サイト規模や業界によって最適な順序は異なるため、自社サイトの特性を踏まえた戦略立案が成功への近道です。

継続的な内部対策で成果を出すためのポイント

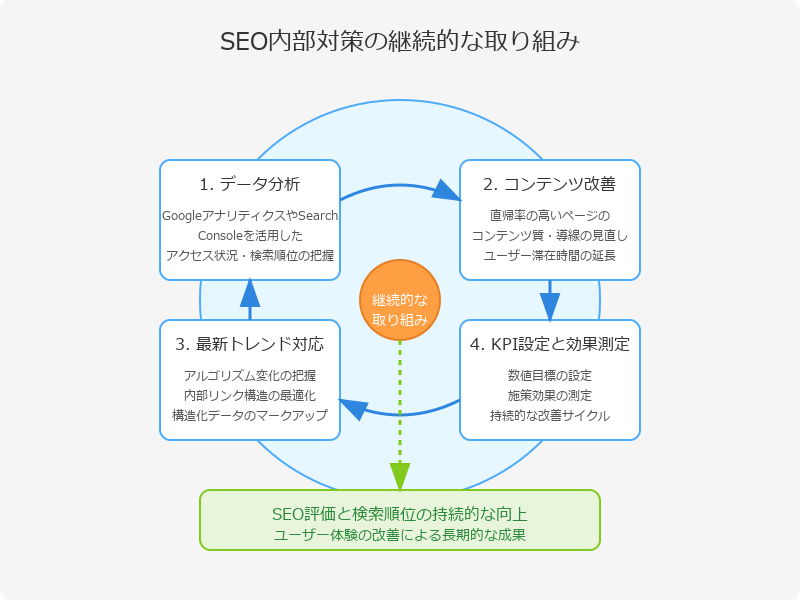

SEO内部対策は一度実施して終わりではなく、継続的な取り組みが成果を生み出す鍵となります。まず重要なのは、GoogleアナリティクスやSearch Consoleを活用した定期的なデータ分析です。アクセス状況や検索順位の変動を把握することで、効果の高い施策を見極められます。

特に直帰率が高いページは、コンテンツの質や導線設計の見直しが必要です。ユーザー滞在時間を延ばす工夫が結果的にSEO評価向上につながるのです。

また、検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しています。最新のSEOトレンドを定期的にキャッチアップし、内部リンク構造や構造化データのマークアップを最適化し続けることが重要です。

具体的な数値目標(KPI)を設定することも効果的です。「アクセス数を〇〇%増加させる」など明確な指標があれば、施策の効果測定がしやすくなり、持続的な改善サイクルを回すことができます。

まとめ:SEO内部対策は「どこを整備するか」を意識して取り組もう

SEO内部対策は、検索エンジンとユーザーの両方にサイトの価値を正しく伝えるための基本施策です。

本記事では、施策を「どこに関わるか(インデックス・クローラー・構造・UX)」という観点で整理しました。技術的な項目もありますが、ひとつずつ改善すれば確実に成果につながります。

まずは 現状のチェック→改善→効果測定 というサイクルを回し、検索エンジンに評価されやすく、ユーザーにとっても使いやすいサイトを目指しましょう。

なお、弊社では内部対策を含めたコンテンツマーケティング ディレクションも実行しております。もしご希望の方はお気軽にご相談ください。