あなたのWebサイトは、眠っている宝石のようなものかもしれません。せっかく優れたコンテンツや商品を持っていても、Googleで上位表示されなければ、その価値は多くの人に届きません。

「SEOって必要なの?」「何から始めればいいの?」とお悩みではないでしょうか。2025年、検索アルゴリズムはさらに進化し、AIの影響も加速しています。

本記事では、最新のSEO対策の基本から応用まで、実際の成功事例を交えながら具体的に解説します。これを読めば、あなたのサイトが検索結果の上位に表示される道筋が見えてくるでしょう。

Contents

- SEOとは?2025年に押さえるべき基本概念

- SEOで最初に取り組むべき重要施策16選

- 1.狙うキーワードを事前に選定してから書き始める

- 2.タイトルに対策キーワードを入れる

- 3.検索結果に表示される説明文を魅力的に書く

- 4.見出しにキーワードを含めて情報を整理する

- 5.関連するページ同士を内部リンクでつなぐ

- 6.モバイルで見やすいデザインに整える

- 7.サイトの表示速度を高速化する

- 8.読者の悩みを解決する質の高いコンテンツを作る

- 9.画像に内容を説明するaltテキストをつける

- 10.WebサイトをSSL化して安全性を高める

- 11.URLを短く整理して意味を持たせる

- 12.サーチコンソールで検索パフォーマンスを分析する

- 13.SNSや業界サイトで紹介される工夫をする

- 14.自社名やサービス名が外部で言及されるよう活動する

- 15. 自社に足りない情報を見つけて追記する

- 16. 本題から外れた内容を削除・整理する

- SEOを行うメリット・デメリット

- SEOにはどのくらい費用がかかるの?

- SEOの効果測定と分析の具体的方法

- 2025年の最新SEOトレンドと今後の対応策

- 組織でSEOを成功させるための体制づくり

- よくあるSEO対策の失敗と回避策

- SEOとSNS・広告との連携戦略

- SEO対策をして顧客を取り込む

SEOとは?2025年に押さえるべき基本概念

検索エンジン最適化(SEO)の定義と目的

SEOとは、「Search Engine Optimization」(検索エンジン最適化)の略称です。GoogleやYahooなどの検索エンジンで任意のキーワードが検索された際、そのキーワードに沿った検索結果が表示されます。

SEOは、この検索結果のページ上位に表示されるよう、ホームページや記事を作成していく過程のことを指します。どのような職種の企業でも、ホームページを持っているならばSEO対策はやるべきだと言えるでしょう。

SEOは「上位表示」だけを目標にすると効果が限定的です。自社の見込み顧客が抱える課題を理解し、それを解決するコンテンツを提供することで、検索順位向上とビジネス成長の好循環を生み出せます。この本質を理解することが、2025年のSEO対策の基盤となります。

次の項目では具体的にSEO対策で重要な施策を紹介していきます。

SEOで最初に取り組むべき重要施策16選

1.狙うキーワードを事前に選定してから書き始める

SEOでは「何のキーワードで検索されたときに上位表示を狙うか」がすべての出発点です。Googleは単にキーワードの一致だけでなく、「このページは検索ユーザーの悩みや目的をしっかり解決できるか?」を重視して順位を決定します。つまり、検索意図に合わないコンテンツはどれだけSEOを頑張っても上位表示されません。

まずは「狙うキーワード」を明確にするため、すでに上位表示されているページを5〜10件ほど確認します。

どういう情報が書かれているか、読者はどんな疑問を持っているか、どのような見出し・構成が多いかを調査し、反映していきます。調査にはSEOツールなどを活用すると効率よく進めることができます。

2.タイトルに対策キーワードを入れる

検索エンジンはタイトルタグの内容を重視してページの内容を判断します。ターゲットとなる検索キーワードをタイトル内に自然に含めることで、検索順位の向上とクリック率の改善が期待できます。ユーザーの関心を引くキャッチーな文言も加えるとより効果的です。

3.検索結果に表示される説明文を魅力的に書く

メタディスクリプションはクリック率を左右する重要な要素です。検索意図に沿った簡潔で魅力的な文章を100〜120文字程度で記載し、ユーザーに「このページを見てみたい」と思わせるよう意識しましょう。主要キーワードも自然に盛り込みます。

また、地域密着型ビジネスの場合はその地域を盛り込んだディスクリプションを行うこと(MEO:Map Engine Optimization)で競合が比較的少なく、上位表示を狙いやすいメリットがあります。

4.見出しにキーワードを含めて情報を整理する

H1やH2といった見出しタグは、検索エンジンにとってページの構造と主要トピックを理解する手がかりとなります。重要キーワードを含めつつ、階層的に論理的な構造にすることで、SEOとユーザー両方にとって読みやすくなります。

5.関連するページ同士を内部リンクでつなぐ

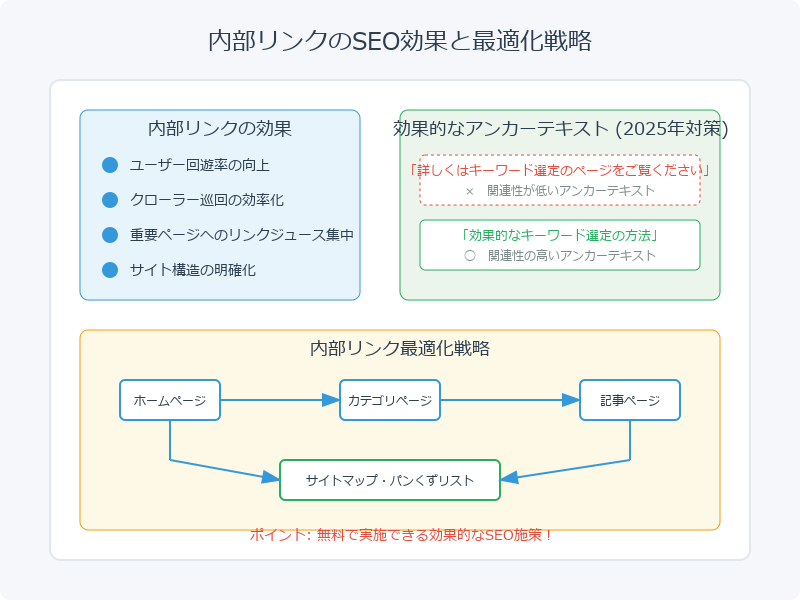

サイト内で関連性の高いページをリンクさせることで、ユーザーが情報を探しやすくなるだけでなく、検索エンジンのクロール効率も向上します。また、重要なページに内部リンクを集めることでSEO的にも評価されやすくなります。

適切に配置された内部リンクは、ユーザーの回遊率を向上させるだけでなく、Googleクローラーのサイト巡回をスムーズにし、重要ページへの「リンクジュース」を集中させる効果があります。

サイトマップやパンくずリストと併用することで、サイト構造の明確化にも貢献します。内部リンクは無料で実施できるSEO施策であり、検索エンジン対策とユーザビリティ双方の改善において重要な施策です。

6.モバイルで見やすいデザインに整える

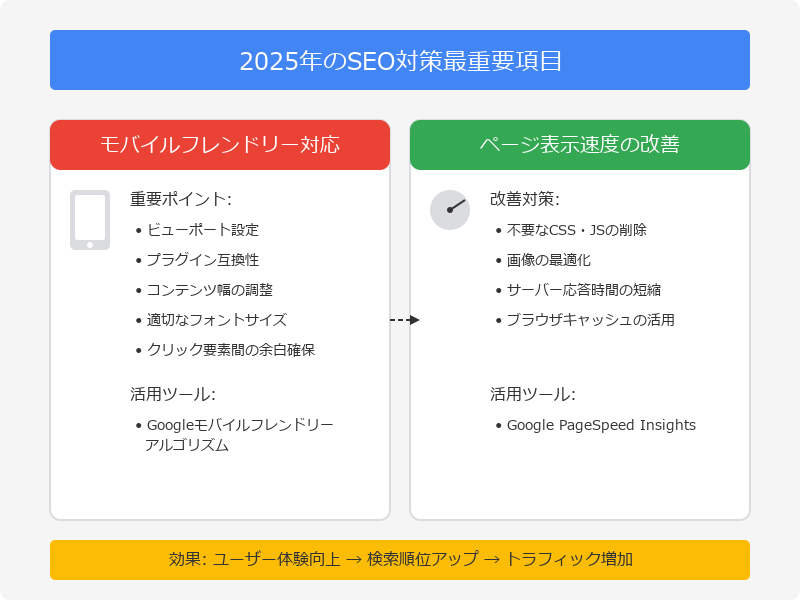

スマートフォンからのアクセスが大半を占める今、モバイルフレンドリーな設計は必須です。Googleもモバイル版を基準に評価する「モバイルファーストインデックス」を導入しているため、スマホでの読みやすさ・操作のしやすさは重要です。

Google PageSpeed Insightsを活用して問題点を洗い出し、改善に取り組みましょう。具体的には、不要なCSS・JavaScriptの削除、画像の最適化、サーバー応答時間の短縮、ブラウザキャッシュの活用などが効果的です。

特にモバイルサイトでは、ビューポート設定、プラグイン互換性、コンテンツ幅の調整、適切なフォントサイズ設定、クリック要素間の余白確保などのポイントを押さえることが重要です。

7.サイトの表示速度を高速化する

読み込みが遅いサイトはユーザーの離脱率が高く、Googleからも低評価を受けやすくなります。画像の圧縮、キャッシュ活用、不要なJavaScriptの削除などで高速化を図りましょう。Core Web Vitalsの指標も定期的にチェックしましょう。

8.読者の悩みを解決する質の高いコンテンツを作る

SEOにおいてコンテンツの質は非常に重要です。検索ユーザーの「知りたい・解決したい」というニーズを正確に捉え、それに応える情報を過不足なく届けましょう。経験(Experience)、専門性、権威性、信頼性(E-E-A-T)も意識が必要です。

9.画像に内容を説明するaltテキストをつける

画像には代替テキスト(alt属性)を設定しましょう。視覚的に内容が伝わらない場面(画像が表示されない時や音声読み上げ)でも情報を補完でき、画像検索からの流入やアクセシビリティの向上にもつながります。キーワードも含めるとベストです。

10.WebサイトをSSL化して安全性を高める

Googleは常時SSL(https対応)をSEOの評価基準としており、非SSLサイトはブラウザで警告が出ることもあります。SSL証明書を導入し、サイト全体をhttps化することで、ユーザーの安心感と検索評価の両方を高められます。

11.URLを短く整理して意味を持たせる

URL(パーマリンク)はシンプルかつ意味が分かりやすい形に整えましょう。可能であればキーワードを含め、日付や不要な記号は除去します。例えば「/seo-tips」など、検索エンジンにもユーザーにも理解されやすい構造を意識します。

12.サーチコンソールで検索パフォーマンスを分析する

Google Search Consoleを活用すれば、どんな検索キーワードで表示・クリックされているか、インデックスエラーがあるかなどを把握できます。SEO施策のPDCAを回す上で欠かせない分析ツールとして、継続的にチェックしましょう。

13.SNSや業界サイトで紹介される工夫をする

自然な被リンク(ナチュラルリンク)は、検索順位に強く影響します。Googleなどの検索エンジンは、被リンクを「他のサイトからの推薦」として評価します。特に同じジャンル・業種のサイトからのリンクは「このサイトの情報は専門性が高い」と判断されやすく、検索順位の向上につながります。

効果的な被リンク獲得には、まずリンクを貼りたくなるような価値の高いコンテンツを用意することが基本です。次に、業界誌、専門ポータル、地域ポータルなど、自社と関連性のある信頼性の高いサイトに情報提供や掲載依頼をすることが効果的です。

他にも取引先や提携パートナーのWebサイトに、実績紹介や導入事例としてリンクを貼ってもらうことや、インタビュー記事に出演することで、自然にリンクをもらえます。あくまで「自然な形」が重要です。

14.自社名やサービス名が外部で言及されるよう活動する

被リンクがつかなくても「○○株式会社」「○○ツール」などとブランド名が外部で取り上げられる(=サイテーション)ことも、Googleにとっては信頼性を示す要素になります。プレスリリース、登壇、レビュー依頼などが有効です。

15. 自社に足りない情報を見つけて追記する

ページの検索順位が伸び悩む原因のひとつに、「検索意図に対して情報が足りていない」ことがあります。他の上位ページと比較して、具体例・手順・FAQ・図解など不足している要素を洗い出し、ユーザーの疑問にしっかり応える形で情報を追加しましょう。質と網羅性の両方を高めることが、順位改善への近道です。

16. 本題から外れた内容を削除・整理する

ページ内に主題と関係の薄い情報が含まれていると、検索意図とのズレが生じ、SEO評価が下がることがあります。ターゲットキーワードに直結しない情報は思い切って削除するか、別ページに分けて整理しましょう。内容を絞ることでテーマが明確になり、検索エンジンにもユーザーにも伝わりやすくなります。

上記16施策のほかにも内部対策(サイト内部の構造やコードを最適化する施策)、外部対策(被リンクなど、外部からの評価を高める施策)、そしてコンテンツSEO(検索ユーザーにとって価値のある情報を提供する施策)といった観点からそれぞれの詳しい施策が掲載されていますので、こちらも併せてご参照ください。

SEOを行うメリット・デメリット

ここまで16個のSEO施策について解説してきました。SEOは広告費をかけずに集客できる強力なマーケティング手法のひとつですが、良い面ばかりではありません。成果が出るまでに時間がかかったり、専門知識が必要だったりと、事前に理解しておくべき注意点も存在します。

このパートでは、SEOの代表的な「メリット」と「デメリット」をそれぞれ整理し、これから取り組む方が現実的な判断ができるように解説していきます。

SEOのメリット

1. 広告費をかけずに長期的な集客ができる

一度上位表示されれば、クリックされても費用がかからず、24時間365日アクセスを集め続けられます。広告に依存しない「資産型の集客チャネル」が構築できるのがSEOの大きな強みです。

2. 購買意欲の高いユーザーを呼び込める

検索経由で訪れるユーザーは、自ら情報を探している「目的意識の高い」人たちです。そのため、商品購入・問い合わせなどのコンバージョン率が高く、ビジネスの成果に直結しやすい特長があります。

3. 中長期で安定した集客基盤ができる

SNSや広告のように波がある媒体と違い、SEOは一定の順位を保つ限り安定的にアクセスが入り続けます。季節変動やキャンペーンに左右されにくい、持続力のある集客チャネルとなります。

4. ユーザーからの信頼やブランド力が高まる

検索で上位に表示されているということ自体が、信頼の証になります。また、良質なコンテンツが蓄積されていくことで、「この会社の情報はわかりやすい」「このサイトは信頼できる」といったブランド価値も自然と向上します。

5. コンテンツが資産として蓄積され

SEO対策の過程で作成した記事やページは、ただの販促物ではなく、「検索流入を生み出す資産」となります。更新や改善を続けることで、時間が経つほど価値が増すのも魅力のひとつです。

6. ユーザーのニーズを深く理解できるようになる

SEOでは検索キーワードの分析やユーザーの動向を把握することが必須です。これにより、顧客が本当に求めていることを知る機会が増え、商品開発・営業・カスタマー対応にも活かせるようになります。

SEOのデメリット

1. 効果が出るまでに時間がかかる

SEOは中長期的な施策であり、コンテンツを公開してもすぐに上位表示されるわけではありません。特に新しいドメインや競合の多いキーワードでは、効果が出るまで数ヶ月以上かかるケースもあります。

2. 検索アルゴリズムの変動に影響を受ける

Googleの検索順位は定期的にアルゴリズムのアップデートで変動します。順位が安定していても、突然の変動で大幅にアクセスが減るリスクもあるため、定期的なメンテナンスや改善が必要です。

3. 専門知識や継続的な運用が求められる

SEOはタイトル・構造・内部リンク・コンテンツの質・被リンクなど、複数の要素が絡み合うため、一定の専門知識が求められます。また、継続的に改善しないと効果が落ちていくため、「作って終わり」にはできません。

4. 競合が強いと上位表示が難しい

特にビッグキーワードや商用意図の強いキーワードでは、大手企業や専門メディアなど強力な競合がひしめいています。そのため、上位表示を狙うには、独自性や情報の深さ・網羅性などが求められ、参入障壁が高くなることもあります。

5. 成果が出ても手を止めると順位が落ちる

一度成果が出たとしても、検索順位は相対評価です。競合がコンテンツを更新したり、ユーザーの検索ニーズが変化したりすることで、自社の順位が下がることもあります。継続的な改善と運用体制が不可欠です。

SEOにはどのくらい費用がかかるの?

SEOにかかる一般的な費用の内訳

SEO対策を進める上で、まず押さえておきたいのが予算です。SEO対策の費用は、自社対応と外部委託で大きく異なります。

自社で対応する場合、主なコストはSEOツールの導入費用となり、無料ツールから月額数万円の有料ツールまで幅広く選択できます。しかし、人件費や時間的コストも考慮する必要があります。

一方、外部委託の場合、SEOコンサルティングは月額20万〜40万円程度、内部SEO対策はプロジェクト単位で10万〜100万円、月額制では10万〜30万円が相場です。コンテンツSEOは月額5万〜30万円、外部SEO対策は月額1万〜15万円程度が一般的です。

料金体系は主に、予算管理がしやすい月額固定型、成果に応じて費用が発生する成果報酬型、そしてツールを活用して自社で対応するツール型の3つがあります。

企業規模や目標に応じた適切な予算配分と、費用対効果の高い施策の優先順位付けが重要です。また、複数の会社から見積もりを取り、サービス内容を比較検討することで、最適なパートナー選びができます。

| 対応方法 | 費用相場 | 特徴 |

| SEOコンサルティング | 月額20万〜40万円 | 戦略立案、分析、改善提案 |

| 内部SEO対策 | 10万〜100万円(プロジェクト)月額10万〜30万円(継続) | サイト構造、タグ、コンテンツ最適化 |

| コンテンツSEO | 月額5万〜30万円 | キーワードリサーチ、コンテンツ作成・最適化 |

| 外部SEO対策 | 月額1万〜15万円 | バックリンク獲得、SNS活用 |

SEOに強いコンサル会社を知りたい方はこちらもご参照ください。

SEOツール導入の費用対効果と選定基準

SEOツールの導入は効果的なSEO対策の要ですが、自社に最適なツール選びには慎重な検討が必要です。一般的に有料SEOツールは月額1万円〜10万円程度で、機能やサポート内容によって価格差があります。

ツール選定にあたっては、まず自社のSEO課題を明確にし、その解決に必要な機能を持つツールを探しましょう。比較軸としては「必要機能の充実度」「サポート体制の充実度」「理念や将来性」「費用対効果」「他社の評判や口コミ」などが重要です。

費用に関して詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご参照ください。

費用対効果を高めるコツは、不要な機能に予算を割かないことです。たとえば競合分析だけが目的なら、その機能に特化したツールを選ぶべきでしょう。また、導入前に複数のツールを比較検討し、営業担当者に具体的な活用方法や成功事例を聞くことも有効です。

最終的には自社のSEO戦略や体制に合ったツールを選び、継続的に活用することでコストパフォーマンスの高いSEO対策が実現できます。

おすすめSEOツールをまとめたこちらの記事も併せてご参照ください。

費用対効果の高いSEO施策の優先順位

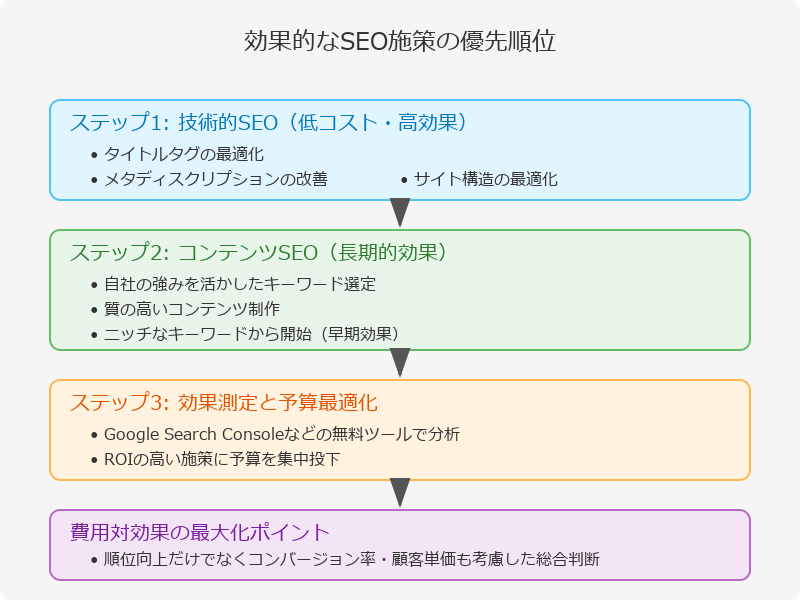

SEO施策を効果的に実施するには、限られた予算で最大の効果を得るための優先順位付けが重要です。まず取り組むべきは、サイト内のタイトルタグやメタディスクリプションの最適化といった技術的な基盤整備です。これは比較的低コストで高い効果が期待できます。

次に、コンテンツSEOに注力しましょう。自社の強みを活かしたキーワードを選定し、質の高いコンテンツを制作することで、長期的な集客効果が得られます。特に競合が少ないニッチなキーワードから始めると、早期に成果を実感できるでしょう。

コンテンツSEOについて知りたい方はこちらも併せてご参照ください。

施策実施後は、Google Search Consoleなどの無料ツールで効果測定を行い、ROIの高い施策に予算を集中投下することが重要です。また、外部SEOは内部SEOの基盤ができてから取り組むことで、相乗効果を発揮します。

費用対効果を最大化するには、短期的な順位向上だけでなく、コンバージョン率や顧客単価も考慮した総合的な判断が必要です。

具体的なSEOライティングの方法について知りたい方はこちらも併せてご参照ください。

SEOの効果測定と分析の具体的方法

Googleにおける主要なSEO指標とその意味

SEO対策の効果を正確に把握するには、適切な指標の分析が不可欠です。まず注目すべきは「検索順位」で、目標キーワードでの表示位置を示し、特に10位以内(1ページ目)への掲載が重要です。次に「クリック数」と「クリック率」は、ユーザーの反応を数値化し、タイトルやディスクリプションの改善効果を測定できます。

ビジネス成果を直接反映する「コンバージョン率」は、自然検索からの流入がどれだけ成果に繋がっているかを示します。また「直帰率」「離脱率」「滞在時間」はコンテンツの質を評価する重要な指標です。

Googleが重視する「ページエクスペリエンス」には、LCP(読み込み速度)、FID(インタラクティブ性)、CLS(視覚的安定性)などの要素が含まれ、これらはユーザビリティに直結します。さらに「被リンク数」は外部サイトからの評価を表し、検索順位に大きく影響します。

これらの指標を日次で確認し、継続的に改善することがSEO成功の鍵です。

| 指標 | 意味 | 重要性 |

| 検索順位 | キーワードでの表示位置 | 10位以内が目標 |

| クリック数・率 | 検索結果からの流入状況 | ユーザー反応の指標 |

| コンバージョン率 | 目標達成の割合 | ビジネス成果に直結 |

| ページ滞在指標 | 直帰率・離脱率・滞在時間 | コンテンツ品質の評価 |

| ページエクスペリエンス | LCP、FID、CLS等 | ユーザビリティの評価 |

| 被リンク数 | 外部サイトからの評価 | 検索順位への影響大 |

Google Search ConsoleとAnalyticsの活用テクニック

Google Search ConsoleとAnalyticsは、SEO分析における必須ツールです。Search Consoleでは、キーワードごとの検索順位、表示回数、クリック率といった流入前のデータを確認できます。「検索パフォーマンス」レポートで自社サイトが上位表示されているキーワードや伸びしろのあるキーワードを特定し、コンテンツ改善に活用しましょう。

また「URL検査」機能では、ページのインデックス状況やモバイル対応状況を確認でき、「Core Web Vitals」レポートでは、ページ読み込み速度などのユーザー体験指標も把握できます。

一方、Google Analyticsでは流入後のユーザー行動を分析できます。両ツールを連携させることで、「どのキーワードからの流入が最も成約につながっているか」といった、より深い分析が可能になります。

定期的なレポート作成を自動化し、キーワードやページごとの傾向を継続的に監視することで、SEO施策の効果測定と次のアクションにつなげられます。無料ツールながら、的確に使いこなせばプロ顔負けの分析が可能です。

SEO効果の正確な測定とレポーティング手法

SEO効果の正確な測定とレポーティングは、戦略の成功を左右する重要要素です。測定は一般的にサイト立ち上げ後3〜4ヶ月から月1回程度行うのが理想的です。検索エンジン経由の流入数、コンバージョン数、キーワードごとの検索順位、被リンク数、クリック率(CTR)、エンゲージメント率などの指標を定期的に確認しましょう。

効果測定には、Googleアナリティクス、Googleサーチコンソール、Ahrefs、検索順位チェックツールGRCなどが役立ちます。これらのツールを活用して測定結果を分析し、過去のデータと比較することで、改善点と評価点を明確にできます。

レポーティングでは関係者に分かりやすく成果を伝えることが大切です。測定項目を明確にし、長期的な視点を持って、サイトの目標に基づいた効果測定を継続的に行うことで、より効果的なSEO対策を実現できます。焦らず、データに基づいた改善を積み重ねていきましょう。

KPIの設定と中長期的な改善サイクルの回し方

効果的なSEO対策を実現するためには、適切なKPI設定と継続的な改善サイクルの確立が不可欠です。まず、最終目標(KGI)として売上や成約数を設定し、そこから逆算して中間目標(KPI)を具体化します。

SEOにおける効果的なKPIとしては、コンテンツ数、セッション数、検索順位、インデックス数、コンバージョン数、ユニークユーザー数、滞在時間などが挙げられます。これらの指標はサイトの運営フェーズに応じて適切に選択し、SMARTの法則(Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound)に基づいて設定することが重要です。

改善サイクルを効果的に回すには、「現状把握→課題発見→仮説構築→施策実行→効果測定→改善」というプロセスを継続的に実施します。特に初期段階ではアクセス数、中期以降はコンバージョン数を重視するなど、段階的に目標を変えていくことで、SEOの効果を最大化できます。

数値目標があることで、チーム全体が同じ方向を向いて取り組めるだけでなく、PDCAサイクルを回しやすくなり、限られたリソースを最適に配分できるようになります。

2025年の最新SEOトレンドと今後の対応策

AIとSEOの関係:生成AIが検索に与える影響

生成AIの台頭は、SEO業界に大きな変革をもたらしています。2023年にはChatGPTなどの普及により「SEO不要論」も議論されましたが、実際にはコンテンツの影響力がさらに増大している状況です。Faber Companyの調査によれば、BtoC分野ではユーザー生成コンテンツが、BtoB分野では課題解決型の専門情報が購買意思決定に大きく影響するようになりました。

企業にとって「良質なコンテンツ」はこれまで以上に不可欠となり、AI時代においても変わりません。むしろAIを活用することで、効率的にコンテンツを複数チャネルに展開できるようになりました。例えば記事をメルマガやYouTube動画に転用したり、複数のコンテンツをeBookにまとめたりする作業が効率化されています。

SEOはこれらコンテンツをベースとした重要な集客チャネルであり続けます。生成AIをコンテンツ制作の効率化ツールとして活用しながらも、人間の専門知識や独自の視点を加えることが差別化の鍵となるでしょう。

音声検索の最適化とゼロクリックSEOへの対応

音声検索の急速な普及により、SEO戦略にも変化が求められています。スマートスピーカーやスマホの音声アシスタントを通じた検索は、従来のテキスト検索と異なり会話形式の質問が多いため、その特性に合わせた対応が必要です。

音声検索最適化のポイントは「自然な会話調の質問」に答えるコンテンツ作りです。具体的には、FAQページの充実や「〜とは?」「〜する方法は?」といった質問形式の見出しを増やすことが効果的です。また、「前置詞+地域名」(例:「近くのカフェ」)などの位置情報を含む検索にも対応しましょう。

同時に、ゼロクリックSEOへの対応も重要です。Googleの検索結果で直接回答が表示される「フィーチャードスニペット」獲得を目指し、構造化データを活用して情報を整理しましょう。特に表やリスト形式のコンテンツは採用されやすい傾向にあります。

音声検索とゼロクリック対策は2025年のSEOにおいて不可欠な要素となり、早期に取り組むことで競合に差をつけられます。

コアウェブバイタルとページエクスペリエンスの最新要件

Googleが重視するコアウェブバイタルは、2025年のSEO対策において非常に重要な評価指標となっています。特にLCP(最大コンテンツの読み込み時間)、INP(インタラクション処理時間、旧FID)、CLS(視覚的安定性)の3つの指標が検索順位に大きく影響します。

これらの指標を改善するには、サーチコンソールの「ウェブに関する主な指標」レポートで問題のあるURLを特定し、PageSpeed Insightsで詳細分析することが効果的です。具体的な改善方法としては、画像の最適化、JavaScriptの遅延読み込み、CSSの最適化などが挙げられます。

また、ページエクスペリエンス向上には、HTTPSセキュリティの確保も重要です。常時SSL化とともに、内部リンクのURLをhttpsに統一し、httpからの301リダイレクト設定が必要です。

さらに、煩わしいインタースティシャル広告を避け、モバイルフレンドリーなデザインを採用することも、ユーザー体験と検索順位向上につながります。

| コアウェブバイタル指標 | 改善方法 | SEOへの影響 |

| LCP(読み込み速度) | 画像最適化、サーバー応答時間改善 | 直帰率低下、検索順位向上 |

| INP(インタラクティブ性) | JavaScriptの最適化、不要な処理削減 | ユーザー満足度向上 |

| CLS(視覚的安定性) | 画像サイズ指定、フォント最適化 | ユーザー体験改善 |

組織でSEOを成功させるための体制づくり

社内SEOチームの構築と必要なスキルセット

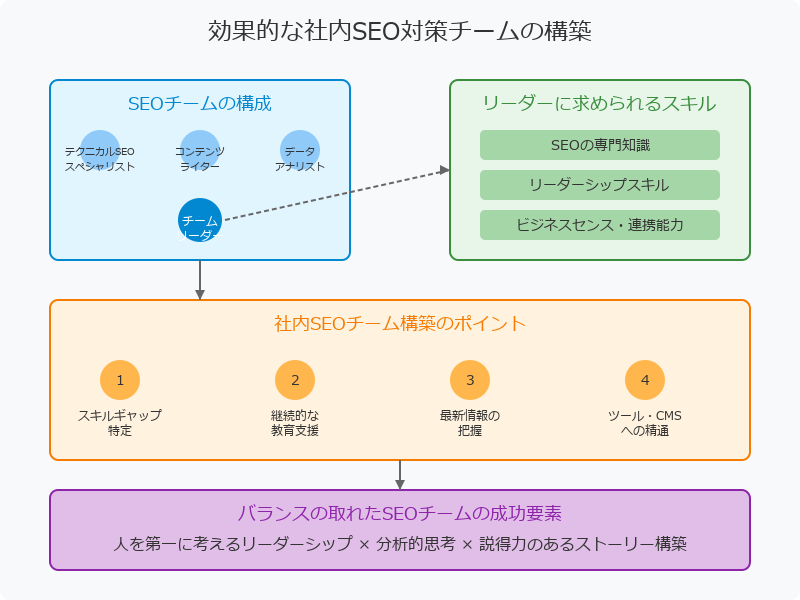

効果的なSEO対策を社内で推進するには、専門知識だけでなく組織的な体制構築が不可欠です。SEOチームには、技術面を担当するテクニカルSEOスペシャリスト、質の高いコンテンツを作成するライター、データ分析を得意とするアナリストなど、多様なスキルセットを持つメンバーが必要です。

特にチームリーダーには、SEOの専門知識に加え、リーダーシップスキル、ビジネスセンス、ステークホルダーとの連携能力が求められます。リーダーは単に技術指導するだけでなく、SEO施策のROIを示し、チームの成長を促進する役割を担います。

社内SEOチームを構築する際は、各メンバーのスキルギャップを特定し、教育プログラムを通じて継続的な成長を支援することが重要です。さらに、アルゴリズムの更新情報を常に把握し、業界ツールやCMSプラットフォームに精通していることも成功の鍵となります。

最終的に、バランスの取れたSEOチームは、人を第一に考えるリーダーシップと分析的思考を兼ね備え、説得力のあるストーリーを語る能力を持つことで、組織全体のSEO成果を最大化できるのです。

部署間連携によるSEO推進の成功事例

SEO対策の成功には部署間の連携が欠かせません。優れた事例として、ある企業では営業部門とマーケティング部門が「売上目標」という共通目標を設定し、進捗を可視化するダッシュボードを共有することで協力体制を強化しています。

また別の企業では、週1回の情報共有ミーティングを開催し、営業現場から得られた顧客の声やマーケティングキャンペーンの結果を共有することで、戦略改善につなげています。

特に注目すべき事例として、インサイドセールス部隊からデジタルマーケティングに興味を持つメンバーを選出し、メルマガ文面作成や資料ダウンロードフォームの設計に参加させた取り組みがあります。このメンバーが自らリードへのコールを担当することで、デジタルマーケティングの有効性を実感し、部門内のエバンジェリストとして活躍。その結果、インサイドセールスからの積極的な施策提案が増え、実績向上につながりました。

SEO成功の鍵は、共通目標設定、定期的な情報共有、フィードバックの活用、そして部門間の人材交流にあります。

外部パートナーとの効果的な協業方法

SEO対策では、自社リソースだけでは限界があるため、外部パートナーとの協業が重要です。パートナー選定時には、業界理解度、制作実績、コミュニケーション能力、コストパフォーマンスなど多角的に評価しましょう。特に自社ビジネスへの理解度は最重要ポイントです。

協業体制では明確なゴール設定とコミュニケーションルールの確立が不可欠です。定期的なミーティング、進捗管理方法、フィードバックの仕組みを事前に決めておくことで、スムーズな連携が可能になります。

外部パートナーに丸投げせず、自社でも積極的に関与して品質管理することが成功のカギです。コミュニケーションを密に取り、明確な指示と建設的なフィードバックを行いながら、長期的な信頼関係を構築していきましょう。

外部委託のメリットはリソース不足の補完と専門知識の活用ですが、コスト増加や自社ノウハウの蓄積不足というデメリットもあります。最適なバランスを見つけることがSEO成功への道です。

| 評価項目 | 確認ポイント |

| 業界理解度 | 業界実績、特有の課題への理解 |

| 制作体制 | 品質管理プロセス、納期遵守実績 |

| コミュニケーション | レスポンスの速さ、提案力、報告の質 |

| コスト | 予算適合性、追加費用の発生条件 |

SEO人材の教育と最新知識の継続的な習得法

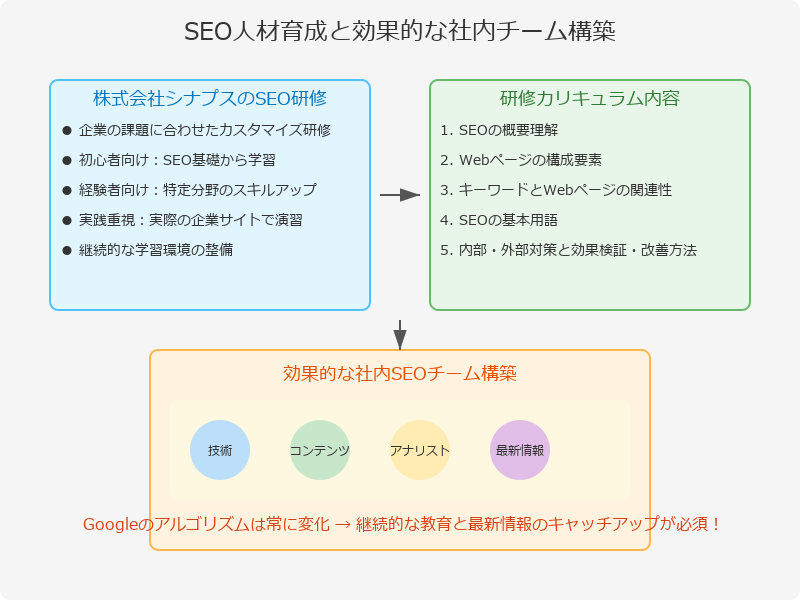

SEO人材の育成には、継続的な学習環境の整備が欠かせません。株式会社シナプスのSEO研修では、企業の課題に合わせたカスタマイズが特徴で、初心者には基礎から、経験者には特定分野のスキルアップを提供しています。

研修カリキュラムはSEOの概要理解から始まり、Webページの構成要素、キーワードとWebページの関連性、SEOの基本用語、内部・外部対策、効果検証と改善方法まで幅広く網羅。特に実践重視の取り組みとして、実際の企業サイトを活用した具体的な改善策の演習を行います。

効果的な社内SEOチーム構築のためには、技術スペシャリストからコンテンツライター、アナリストまで多様なスキルセットを持つメンバーの確保と、継続的な教育が重要です。Googleのアルゴリズムは常に変化するため、最新情報のキャッチアップ体制も欠かせません。

よくあるSEO対策の失敗と回避策

検索アルゴリズムの変更による順位低下と対応策

Googleのアルゴリズム変更は、SEO対策において常に注視すべき重要な要素です。アルゴリズムの更新により順位が低下した場合、まず冷静に原因を分析することが重要です。

特に年に2〜4回行われるGoogleコアアップデートは、検索結果の質を向上させる大規模な更新であり、以前上位表示されていたサイトも新基準に合わなければ順位が下がる可能性があります。

順位低下を確認したら、まずGoogleの公式Xやブログで最新のアップデート情報を確認しましょう。Google Search Consoleでクリック数や表示回数の変化を分析し、競合サイトの動向も調査することで対策の糸口が見えてきます。

効果的な回復戦略としては、コンテンツの定期的な更新、競合サイトの分析、質の高い被リンクの継続的な獲得が挙げられます。当社の事例では、専門家による監修の導入やテーマ性の高い質の良いコンテンツ制作、スパムリンクの否認などにより順位回復に成功しています。

アルゴリズム変更は避けられませんが、常に質の高いコンテンツを提供し続けることが長期的なSEO成功の鍵となります。

ペナルティを受けるリスクの高い禁止策と安全な代替策

Googleからペナルティを受けるリスクのある施策を避けることは、SEO対策の基本です。特に注意すべきは「不自然なリンク構築」で、リンクを大量に購入したり、関連性の低いサイトから過剰なリンクを得たりする行為です。このような行為はGoogleの「手動アクション」の対象となり、検索順位の大幅な低下を招きます。

また、「薄いコンテンツ」や「隠しテキスト」なども危険です。ユーザーに価値を提供しない低品質なコンテンツの量産や、検索エンジンだけに見えるテキストの挿入は厳しく罰せられます。

代わりに実践すべき安全な対策としては、E-A-T-T(専門性・権威性・信頼性・経験)を重視したコンテンツ作成が挙げられます。また、自然な形での良質なリンク獲得や、ユーザーにとって有益な情報提供に注力しましょう。

Google検索エンジンはユーザー体験を最優先するため、常にユーザーファーストの姿勢でサイト運営を行うことが最も安全で効果的なSEO対策です。

| 危険な施策 | 安全な代替策 |

| 不自然なリンク購入・交換 | 質の高いコンテンツによる自然なリンク獲得 |

| 薄いコンテンツの量産 | E-A-T-Tを意識した深い専門的コンテンツ作成 |

| キーワードの詰め込み | 自然な文脈でのキーワード使用 |

| 隠しテキスト・リンク | 透明性のある誠実なサイト設計 |

SEO効果が出ない主な原因と診断方法

SEO施策を実施しても効果が見られない主な原因として、以下の点が挙げられます。まず「競合サイトとの情報量の差」があります。検索結果で上位に表示されているサイトの方が、独自性や情報の網羅性で優れている場合、あなたのサイトは順位が上がりにくいでしょう。

次に「サイト構造や内部リンクの不備」です。ユーザビリティが低いサイトはSEO効果も出にくい傾向があります。特に重要なのはユーザーの回遊性を高める内部リンク設計で、これが不十分だとクローラーの巡回効率も下がります。

また「サイト開設からの期間」も影響します。新しいサイトは、SEO評価に必要な情報や信頼性の蓄積が不足しているため、すぐに効果が表れにくいのです。

これらの原因を特定するには、Google Search Consoleでのデータ分析やユーザー行動の調査、競合サイトの分析が効果的です。問題点を特定したら、優先順位をつけて一つずつ改善していきましょう。

コンテンツの質と量のバランスを誤った事例と改善方法

コンテンツの質と量のバランスを誤ると、SEO効果が得られないだけでなく、順位低下を招くリスクがあります。典型的な失敗例として、生成AIを使った大量の薄いコンテンツ作成があります。これは一時的に検索流入を増やせても、ユーザー体験の低下によって長期的には悪影響を及ぼします。

改善するには、まず「階層化戦略」を採用しましょう。核となる高品質なコンテンツと、それを補完する量産型コンテンツを適切に組み合わせます。また、AIと人間の役割分担を明確にし、定型的な情報提供はAIに任せて、専門的な分析や洞察は人間が担当するのが効果的です。

実際に医療系サイトでは、専門家による監修と編集プロセスを導入することで、生成AIを活用しながらも専門性の高いコンテンツを維持し、順位回復に成功しています。ユーザーからのフィードバックを積極的に収集し、継続的な改善サイクルを回すことも重要なポイントです。

SEOとSNS・広告との連携戦略

SEOとSNSマーケティングの相乗効果を生む連携方法

SEOとSNSマーケティングは直接的な関連性はないものの、効果的に連携させることで大きな相乗効果を生み出せます。まず理解すべきは、SNSからの被リンクには直接的なSEO効果はないという点です。Googleのジョン・ミューラー氏も明言しているように、SNSリンクにはnofollow属性が付与されているためです。

しかし、間接的な効果は非常に大きいのです。例えば、SNSでの拡散が企業やサービスの認知度を高め、指名検索の増加につながります。また、SNSの投稿がバズれば、メディアやブログに取り上げられ、自然な被リンク獲得に発展することも。

効果的な連携方法としては、①自社サービスに関心のあるフォロワーを増やす、②拡散されやすい質の高いコンテンツを作成する、③Webページにシェアボタンを設置するなどが挙げられます。特に、テキストだけでなく視覚や聴覚に訴える動画・画像コンテンツの活用や、読みやすい文章の工夫が重要です。

SEOとSNSの組み合わせは、相関関係を通じて間接的にサイトの評価を高め、最終的に検索順位向上につながるのです。

リスティング広告とSEOの統合アプローチ

SEO対策とリスティング広告を組み合わせた「トータルサーチカバレッジ」というアプローチは、検索マーケティングの効果を最大化する強力な戦略です。これは「あるWEBサイトのGoogle検索結果表示回数のうち、実際にサイト訪問に至った割合」を示す指標であり、個別のキーワードごとに分析可能です。

このアプローチの最大のメリットは、SEOとリスティング広告の最適配分をデータに基づいて行える点です。例えば、自然検索で上位表示されているキーワードには広告費を抑え、反対に自然検索での露出が少ないキーワードには広告予算を重点配分するといった戦略が可能になります。

具体的な施策としては、自然検索順位が高くトータルサーチカバレッジも高いキーワードについては広告出稿を弱め、トータルサーチカバレッジが低いキーワードは広告の入札を強化するという使い分けが効果的です。また、広告のタイトルやディスクリプションの改善が必要なキーワードも特定できます。

2025年のSEO対策では、このようなデータドリブンなアプローチで、限られた予算の中で最大の効果を生み出すことが重要です。

コンテンツマーケティングとSEOの連動施策

コンテンツマーケティングとSEOを効果的に連動させることで、より大きな成果を得られます。この2つは混同されがちですが、コンテンツSEOはコンテンツマーケティング全体の一部であり、検索エンジンからの評価を高めて上位表示を目指すものです。一方、コンテンツマーケティングはユーザーの信頼を得て最終的な購入につなげる包括的な施策です。

効果的な連動のためには、まずSEO記事と連携したホワイトペーパーの活用が重要です。これにより見込み客の課題解決に焦点を当てた詳細情報を提供でき、コンバージョンポイントとしても機能します。次に、メルマガを活用して継続的なコミュニケーションを構築し、サービスの理解を深めてもらいましょう。

SEOとコンテンツマーケティングを部分的に実施するだけでなく、全体の連携と網羅性を意識することで、見込み客との質の高いコミュニケーションを実現し、ビジネス成果の向上につなげられます。

複合チャネル分析によるSEO効果の最大化

複合チャネル分析は、SEO効果を最大化するための重要なアプローチです。BtoBマーケティングにおいて、リード獲得数の最大化が売上拡大につながるため、複数のマーケティングチャネルを横断的に分析することが不可欠です。

リード数とコンバージョン率の掛け算がビジネス成果を決めるため、高いコンバージョン率を示す施策を特定し、効果を高めていくことが重要です。このためには、自社の強みと弱みを正確に把握することから始めましょう。

データに基づいた分析により、どのチャネルや施策がリード獲得に貢献しているかを客観的に評価します。限られた予算の中で最大の効果を得るには、強みのあるチャネルに戦略的に投資し、弱みのある部分は改善していく必要があります。

トライ・アンド・エラーを繰り返しながら、SEO施策とその他のマーケティングチャネルを連携させることで、総合的なマーケティング効果を高めることができます。

| 複合チャネル分析のポイント | 施策内容 |

| リード獲得の最大化 | リード数×コンバージョン率の最適化 |

| 強み弱みの把握 | チャネル別データ取得と分析 |

| 効果測定 | トライ・アンド・エラーによる継続的改善 |

| 予算配分 | 効果の高いチャネルへの戦略的投資 |

SEO対策をして顧客を取り込む

SEOは結果が出るのに時間がかかります。そのため、できるだけ早く対策をすることが必要です。SEO対策をすることで、広告費を払わずに顧客拡大を図るチャンスが生まれます。早めにSEO対策を実施し、事業を拡大していきましょう。

なお、弊社ではSEOコンサルティングも実行しております。もしご希望の方はお気軽にご相談ください。