「なぜ最近の顧客は、こんなにも移り気なのだろう?」

このような悩みを抱える企業が増えています。カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの行動プロセス全体を指します。デジタル化が進む現代では、顧客との接点が複雑化し、従来の単純な購買行動分析だけでは、効果的なマーケティング施策を打つことが難しくなっています。

そこで注目を集めているのが、カスタマージャーニーを活用したマーケティングアプローチです。本記事では、カスタマージャーニーの基本概念から実践的な活用方法まで、わかりやすく解説していきます。

Contents

カスタマージャーニーの基本概念と現代ビジネスにおける重要性

カスタマージャーニーの定義と基本的な考え方

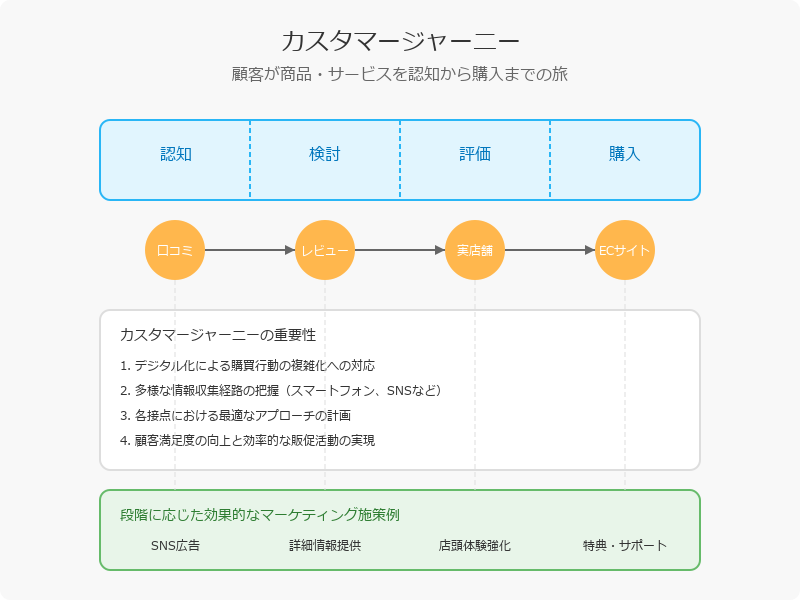

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの行動、思考、感情の変化を時間軸で可視化したものです。たとえば、スマートフォンを購入する際、最初に友人からの口コミで知り、次にレビューサイトで評価を確認し、実店舗で実機を触って、最終的にECサイトで購入するといった一連の流れを指します。

このような「顧客の旅」を把握することは、現代のビジネスにおいて非常に重要です。なぜなら、デジタル化の進展により、顧客の購買行動が複雑化し、従来の単純な購買プロセスでは捉えきれなくなっているためです。スマートフォンやSNSの普及により、顧客は様々な経路で情報を収集し、購買を決定するようになりました。

カスタマージャーニーを理解することで、企業は各接点での最適なアプローチを計画できます。たとえば、認知段階ではSNS広告を活用し、検討段階では詳細な商品情報を提供するなど、段階に応じた効果的なマーケティング施策を展開することが可能になります。これにより、顧客満足度の向上と、効率的な販促活動の実現が期待できます。

なぜ今カスタマージャーニーが注目されているのか

近年、カスタマージャーニーが注目を集めている背景には、デジタル化に伴う顧客行動の大きな変化があります。スマートフォンの普及により、消費者は実店舗とオンラインを自由に行き来するようになりました。

商品を実店舗で確認してからECサイトで購入する「ショールーミング」や、オンラインで情報収集してから店舗で購入する「ウェブルーミング」が一般的な購買行動となっています。

こうした変化に対応するため、企業は顧客接点(タッチポイント)の一貫性を重視しています。SNSでの情報発信、Webサイトでの商品説明、実店舗での接客など、それぞれの場面で統一された体験を提供することが重要になってきました。

さらに、マーケティングオートメーション(MA)の普及により、カスタマージャーニーに基づいた自動的なマーケティング施策の実行が可能になっています。顧客の行動データを分析し、最適なタイミングでコミュニケーションを取ることで、より効果的な顧客体験を実現できるようになったのです。

| 変化の要因 | 影響 |

| デジタル化 | オンライン・オフラインの融合 |

| 購買行動の変化 | ショールーミング・ウェブルーミング |

| 技術の進化 | マーケティングの自動化 |

カスタマージャーニーがもたらすビジネス価値

カスタマージャーニーの導入は、ビジネスに具体的な価値をもたらします。まず、顧客の行動背景を深く理解することで、各接点での改善点が明確になり、顧客ニーズに合わせた効果的なアプローチが可能になります。例えば、商品認知から購入までのプロセスを可視化することで、顧客満足度の向上や競合との差別化を図ることができます。

次に、社内外のチーム間で顧客への共通認識を持つことができます。部署間で異なる目標や考え方があっても、一貫性のあるサービス提供が実現でき、ブランディングの強化にもつながります。

さらに、カスタマージャーニーマップによって問題点が可視化されるため、迅速な意思決定が可能になります。部門をまたぐプロジェクトでも、客観的な視点から議論を進められ、効率的な施策立案と実行を実現できます。例えば、サブスクリプションサービスにおける情報アクセスの改善など、具体的な課題解決につながります。

カスタマージャーニーは古い考え方なのか?

古い考え方と呼ばれる理由

カスタマージャーニーが「古い考え方」と呼ばれる背景には、急速なデジタル化による消費者行動の複雑化があります。従来の直線的な購買プロセスは、スマートフォンやSNSの普及により、オムニチャネル化が進んだ現代では当てはまりにくくなっています。

特に、情報収集から購入までのプロセスが多様化し、顧客は複数のチャネルを行き来しながら、非線形的な行動をとるようになりました。従来のカスタマージャーニーでは、この複雑な行動パターンを十分に捉えきれないという指摘が増えています。

また、AIやビッグデータを活用したリアルタイムマーケティングの台頭により、静的なカスタマージャーニーモデルでは、急激な市場変化への対応が難しいという課題も指摘されています。

現代でも効果があるカスタマージャーニーという手法

カスタマージャーニーは、時代の変化に対応して進化を続けており、現代でも重要なマーケティングツールとして機能しています。最新のデジタルツールやAIを活用することで、リアルタイムでの顧客行動分析や、より精緻な顧客体験の把握が可能になっています。

特に、複数のチャネルを統合的に分析し、一貫した顧客体験を設計できる点は、オムニチャネル時代における大きな強みとなっています。さらに、ビッグデータ分析との組み合わせにより、従来は把握できなかった潜在的なニーズや行動パターンの発見にも役立っています。

このように、カスタマージャーニーは現代のテクノロジーと融合することで、より効果的な顧客理解と戦略立案のツールとして進化を遂げているのです。

カスタマージャーニーマップの作成手順と実践的なアプローチ

効果的なカスタマージャーニーマップの基本構造

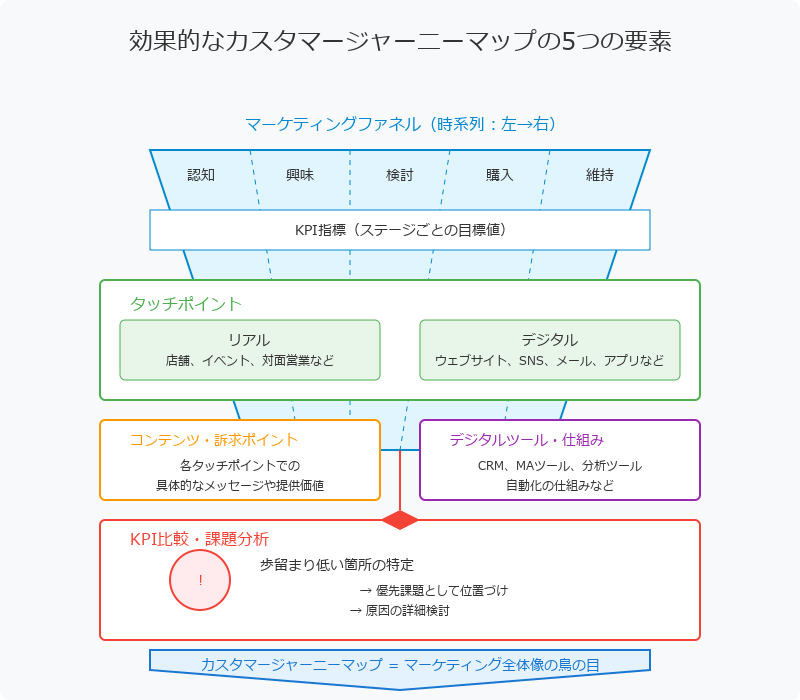

効果的なカスタマージャーニーマップを作成するには、5つの重要な要素を組み込む必要があります。

まず、左から右へと時系列で展開するマーケティングファネルとKPIを設定します。この際、顧客接点となるタッチポイントを、リアルとデジタルに分類して漏れなく記載します。各タッチポイントには、具体的なコンテンツや訴求ポイントを明記し、活用するデジタルツールなどの仕組みも併せて記載します。

最後に、マーケティングファネル上のKPIを比較・分析します。特に重要なのは、歩留まりが低い箇所を特定することです。これらの数値の低い部分を優先課題として位置づけ、なぜそのような問題が発生しているのかを詳細に検討します。

このように、カスタマージャーニーマップは、マーケティングの全体像を鳥の目で捉え、優先的に取り組むべき課題を明確にする重要なツールとなります。

ペルソナ設定からはじめるマップ作成のステップ

カスタマージャーニーマップを作成する際、最初のステップはペルソナ設定です。具体的な作成手順は、まず必要項目の洗い出しから始めます。BtoCの場合は年齢、性別、職業などの個人属性を、BtoBの場合は企業規模や決裁権の有無なども含めた項目を設定します。

次に、アンケートやインタビュー、行動履歴分析など、実際の顧客データに基づいた情報収集を行います。感覚的な判断ではなく、事実に基づいた情報を集めることが重要です。

収集した情報を整理し、顧客の特徴や行動パターンを分析してペルソナの項目を埋めていきます。この際、複数の部署で意見を出し合い、偏りのないペルソナを作成することがポイントです。

推奨されるペルソナ数は2〜3人程度です。多すぎると管理が煩雑になるためです。

最後に、各ペルソナが体験するストーリーを具体的に描き、認知からファン化までのプロセスを可視化します。これにより、各フェーズに合わせた効果的なマーケティング施策を立案できるようになります。

タッチポイントの特定と顧客体験の可視化

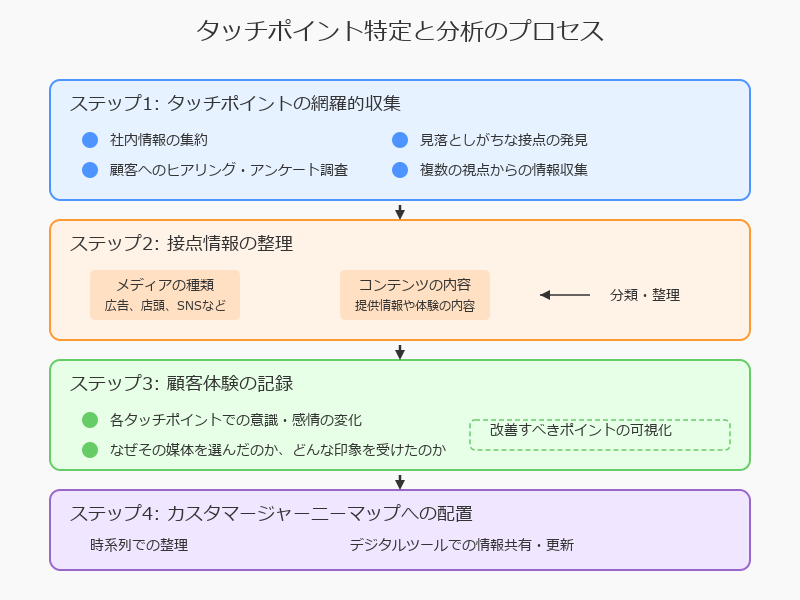

タッチポイントの特定では、まず顧客との接点を網羅的に洗い出すことから始めます。社内の情報だけでなく、顧客へのヒアリングやアンケート調査を活用し、見落としがちな接点も把握することが重要です。

収集した情報は、メディアの種類とコンテンツの内容に分けて整理します。例えば、広告や店頭、SNSなどの接触媒体と、そこで提供される情報や体験の内容を明確に区分けします。

さらに、各タッチポイントにおける顧客の意識や感情の変化を記録します。なぜその媒体を選んだのか、どのような印象を受けたのかなど、具体的な体験を可視化することで、改善すべきポイントが明確になります。

これらの情報を時系列で整理し、カスタマージャーニーマップ上に配置していきます。この際、デジタルツールを活用することで、部門間での情報共有や更新作業を効率化することができます。

施策の洗い出しと優先度の策定

カスタマージャーニーマップの内容を基に、優先的に取り組むべき施策を洗い出し、適切な優先順位を設定します。具体的には、カスタマージャーニーの各段階における課題点を特定し、それらの重要度と緊急度をマトリクス分析で評価します。例えば、購入検討段階での情報不足が顕著な場合、商品説明ページの改善を優先度の高い施策として位置づけます。

施策の優先順位を決める際は、ROI(投資対効果)も重要な判断基準となります。改善による売上増加や顧客満足度の向上が期待できる施策を上位に設定し、実行計画を立案します。この際、リソースの制約や実現可能性も考慮に入れ、現実的なタイムラインを設定することが重要です。

施策案は必ずデータに基づいて評価し、チーム内で合意形成を図ります。優先順位の高い施策から順次実行に移し、定期的に効果測定を行いながら、必要に応じて軌道修正を行います。

実行のちのPDCAサイクルと改善

カスタマージャーニーを実行した後は、効果測定と改善のPDCAサイクルを確立することが重要です。各タッチポイントでのKPIの達成状況を定期的にモニタリングし、目標値との乖離を分析します。例えば、商品認知段階での広告接触率や、購入検討段階でのカート放棄率などの指標を設定し、データに基づいた改善を行います。

施策の効果は、A/Bテストなどの実験的アプローチで検証することをお勧めします。特に、デジタルマーケティングツールを活用することで、リアルタイムでの効果測定と迅速な改善が可能になります。

改善サイクルを回す際は、顧客からのフィードバックも重視します。カスタマーサポートへの問い合わせ内容や、SNSでの反応など、定性的なデータも含めて総合的に評価することで、より効果的な改善策を立案できます。定期的な見直しと更新により、市場環境の変化にも柔軟に対応できる体制を整えることが成功の鍵となります。

カスタマージャーニーの横軸を作る際に参考にしたいフレームワーク

AISAS

AISASは、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Search(検索)」「Action(行動)」「Share(共有)」の頭文字を組み合わせた、デジタル時代の消費者行動モデルです。

このフレームワークは2004年に株式会社電通が提唱し、SNSの普及により情報共有が活発化した現代の消費者心理を反映しています。

カスタマージャーニーの横軸を設計する際、AISASは特に有効です。なぜなら、商品との出会いから購入後の情報発信まで、オンラインでの顧客体験を段階的に捉えることができるからです。例えば、ECサイトで商品を購入する場合、SNSでの広告接触(Attention)から始まり、商品詳細への興味(Interest)、口コミ検索(Search)、購入(Action)、そしてレビュー投稿(Share)という流れで消費者の行動を理解できます。

特にShare(共有)の段階は、次の潜在顧客への影響力を持つため、カスタマージャーニー設計において重要な要素となっています。

AIDMA

AIDMAは、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」の頭文字を組み合わせた、従来型の消費者行動モデルです。

このフレームワークは1920年代にアメリカの広告人サミュエル・ローランド・ホールが提唱し、マスメディア広告が主流だった時代の購買行動を説明するモデルとして広く活用されてきました。

カスタマージャーニーマップの横軸設計において、AIDMAは特に店舗販売やテレビCMなど、従来型のマーケティング戦略を検討する際に参考になります。例えば、店頭ディスプレイで注意を引き(Attention)、商品の特徴に関心を持たせ(Interest)、購入意欲を高め(Desire)、商品の印象を記憶に残し(Memory)、最終的な購買行動(Action)へと導くプロセスを設計できます。

このモデルは、インターネットが普及する以前の一方向的なコミュニケーションを前提としているため、現代のデジタルマーケティングでは補完的に活用されることが多くなっています。

DECAX

DECAXは、「Discover(発見)」「Engage(関与)」「Customize(個別化)」「Advocate(支持)」「eXtend(継続)」の頭文字をつなげた、デジタル時代に対応した顧客行動モデルです。

このフレームワークは、カスタマーエクスペリエンスを重視する現代のマーケティングアプローチを反映しています。

DECAXの特徴は、顧客との長期的な関係構築に焦点を当てている点です。顧客がブランドを発見し(Discover)、積極的に関与を深め(Engage)、個々のニーズに合わせたカスタマイズされた体験を得て(Customize)、ブランドの支持者となり(Advocate)、継続的な関係を築く(eXtend)というプロセスを表現しています。

特に、カスタマイズとブランド支持者の育成に重点を置いている点が、従来のモデルとの大きな違いです。これにより、パーソナライズされた顧客体験の提供と、ロイヤルカスタマーの育成を同時に実現することができます。

VISAS

VISASは、「Valuable(価値)」「Invite(勧誘)」「Sympathy(共感)」「Action(行動)」「Stock(蓄積)」の頭文字をつなげた、ソーシャルメディア時代の顧客行動モデルです。

顧客にとって価値ある情報を提供し(Valuable)、コミュニティーへの参加を促進し(Invite)、ブランドへの共感を引き出し(Sympathy)、具体的な購買行動につなげ(Action)、そして顧客との関係性を維持・蓄積する(Stock)というプロセスを表しています。

VISASの特徴は、ソーシャルメディアを介した顧客とのエンゲージメント形成に重点を置いている点です。価値ある情報提供から始まり、コミュニティ形成を経て、最終的には継続的な関係性の構築を目指します。これにより、一時的な購買に留まらない、長期的な顧客との関係構築が可能となります。

カスタマージャーニーマップの設計において、VISASは特にソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略の構築に有効です。

SIPS

SIPSは、「Sympathize(共感)」「Identify(確認)」「Participate(参加)」「Share & Spread(共有・拡散)」の頭文字を組み合わせた、ソーシャルメディア時代の消費者行動モデルです。このフレームワークは2011年に電通が提唱し、共感からはじまる購買行動を表現しています。

特徴は、従来の情報伝達型モデルと異なり、顧客の能動的な参加を重視している点です。商品やサービスの価値に共感し(Sympathize)、その価値を自ら確認・理解し(Identify)、ブランドの世界観に積極的に参加し(Participate)、そして自発的に情報を拡散する(Share & Spread)というプロセスを表現しています。

カスタマージャーニーマップの設計において、SIPSはソーシャルメディアを活用したブランド構築に特に有効です。顧客を単なる購買者ではなく、ブランドの共創者として位置づけることで、より深い顧客との関係性を構築できます。

ULUSSAS

ULUSSASは「Understanding(理解)」「Learning(学習)」「Using(利用)」「Satisfaction(満足)」「Share(共有)」「Advocacy(提唱)」「Stock(蓄積)」の頭文字を組み合わせた、顧客体験に重点を置いた行動モデルです。

顧客が製品やサービスについて理解を深め(Understanding)、使用方法を学び(Learning)、実際に利用し(Using)、満足を得て(Satisfaction)、その体験を共有し(Share)、積極的な推奨者となり(Advocacy)、最終的に関係性を蓄積する(Stock)というプロセスを表現します。

このモデルの特徴は、製品やサービスの利用体験から得られる満足度と、その後の顧客によるブランド支持までを包括的に捉えている点です。特に、デジタルサービスや複雑な製品を提供する企業のカスタマージャーニー設計において効果を発揮します。

カスタマージャーニーを作成する上での注意点

ファクトベースでの作成が必要

カスタマージャーニーを効果的に活用するためには、感覚的な推測ではなく、データに基づいた分析が不可欠です。顧客の行動パターンを正確に把握するには、GoogleアナリティクスなどのWebサイトのアクセスデータや、顧客満足度調査などの定量的なデータを活用します。

また、顧客との直接的なコミュニケーションから得られるカスタマーフィードバックも重要な情報源となります。これらの客観的なデータを基に、顧客の行動や心理を深く理解し、実効性の高いカスタマージャーニーを設計することができます。

さらに、A/Bテストなどの実験的アプローチを通じて、仮説を検証し、継続的な改善を図ることが重要です。このようなファクトベースのアプローチにより、より精度の高いカスタマージャーニーの構築が可能となり、効果的なマーケティング施策の展開につながります。

極力シンプルに作成する

カスタマージャーニーマップを効果的に活用するには、シンプルな設計が不可欠です。複雑すぎるマップは、関係者間での認識共有を難しくし、実際の活用場面で混乱を招く可能性があります。マップに必要な基本要素は、顧客行動、タッチポイント、感情の変化、課題の4つです。

これらの要素に焦点を絞り、余計な情報は省くことで、誰もが理解しやすいマップを作成できます。また、Miroやムラサキなどの可視化ツールを活用することで、シンプルかつ見やすい表現が可能になります。

シンプルなマップは、部門を越えたコミュニケーションツールとしても機能します。例えば、マーケティング部門と商品開発部門が同じマップを見ながら議論することで、顧客視点での改善ポイントを効率的に特定できます。

以後バージョンアップを忘れない

カスタマージャーニーマップは定期的な更新が重要です。市場環境や顧客ニーズは常に変化しており、最新のデータを反映させることで、より効果的な顧客体験の設計が可能になります。とりわけ、Miroなどのデジタルツールを活用することで、リアルタイムでの情報更新と関係者間での共有が容易になります。

定期的な更新のポイントは、四半期ごとの見直しと、主要KPIの達成状況の確認です。特に、顧客満足度調査やWebサイトのアクセス解析から得られる最新データを活用し、タッチポイントごとの効果測定を行います。

また、競合他社の動向や新しいテクノロジーの導入状況も考慮に入れ、必要に応じてマップの修正や新規要素の追加を検討します。このような継続的な改善サイクルを確立することで、より実効性の高いカスタマージャーニーの運用が可能となります。

業界別カスタマージャーニーの実践例と成功事例

小売業におけるカスタマージャーニー活用例

小売業におけるカスタマージャーニー活用の代表例として、スターバックスのStarbucks Experience Mapが挙げられます。同社は「ゆったりとした時間を過ごす」というブランドコンセプトの実現に向け、このマップを活用して顧客体験の向上を図っています。

店舗での顧客行動を入店から退店まで細かく分析し、各タッチポイントでの感情変化を可視化することで、サービス改善のヒントを得ています。例えば、狭い作業スペースや急いで注文しなければならない雰囲気は、顧客満足度を低下させる要因となることが判明しました。

このような分析により、ブランドコンセプトに沿った理想的な顧客体験を提供するための具体的な改善点が明確になります。顧客の行動と感情の両面を把握することで、より効果的なサービス改善が可能となるのです。

| 活用ポイント | 具体的な取り組み |

| 顧客体験の可視化 | 入店から退店までの行動分析 |

| 感情分析 | 各タッチポイントでの満足度調査 |

| 改善点の特定 | ブランドコンセプトとの整合性確認 |

B2B企業でのカスタマージャーニー展開方法

B2B企業のカスタマージャーニーでは、複数の意思決定者が存在するため、従来のB2C向けとは異なるアプローチが必要です。特徴的なのは、企業の担当者をペルソナとして設定する際、役職や担当業務、決裁権の有無に加え、企業の価値観まで考慮する必要がある点です。

顧客行動の設計では、意思決定プロセスが多岐にわたるため、一般的に8段階の購買フローに分けて各フェーズでの課題や行動を分析します。

効果的な展開のポイントは、比較検討を前提とした設計と、関係者ごとのコミュニケーション戦略の策定です。HubSpotやUXPRESSIAなどの専用ツールを活用することで、部門を越えた共同作業が効率化され、より精度の高いカスタマージャーニーマップの作成が可能になります。

サービス業における効果的な活用ポイント

サービス業におけるカスタマージャーニーの活用では、顧客との直接的な接点が多いという特性を活かした取り組みが重要です。高級ホテルチェーンのリッツカールトンでは、予約から宿泊後のフォローアップまで、一貫した顧客体験の提供を実現しています。特に、スタッフ全員が顧客の好みや要望を共有できるシステムを導入し、パーソナライズされたサービスを提供することで、顧客満足度の向上に成功しています。

効果的な活用のポイントは、顧客との接点を「モーメント・オブ・トゥルース」として捉え、各場面での感情の変化を丁寧に分析することです。例えば、レストランでは入店時の印象から、料理の提供タイミング、会計時の対応まで、細かなタッチポイントごとに最適な対応を設計します。

最新のトレンドとして、実店舗でのサービスとデジタルチャネルを組み合わせたハイブリッド型の顧客体験設計が注目されています。顧客の状況に応じて、対面とオンラインを柔軟に切り替えることで、より便利で満足度の高いサービス提供が可能になっています。

カスタマージャーニーを効率的に活用し、ビジネス全体の施策策定を行おう

このようにカスタマジャーニーを作成するとビジネスの全体を俯瞰して、施策の策定が可能になります。昔からあるベーシックな手法ですが突き詰めると多くの発見と行動をもたらしてくれますので皆様も実行してみてください。

なお、弊社ではカスタマージャーニー作成及び施策立案支援を実行しています。もしご希望ある場合はお声がけください。よろしくお願い致します。