マーケティング4Pは、ビジネス戦略を構築する上で欠かせない基盤です。しかし、多くの企業が「マーケティングミックス」の重要性を理解しながらも、実践に落とし込めていないのが現状ではないでしょうか?4P分析をマスターすれば、製品開発から価格設定、流通戦略、プロモーションまで一貫した戦略を立てられます。さらに4Cや3Cとの関連性を理解することで、顧客視点を忘れない実践方法も見えてきます。この記事では、マーケティング4Pの基礎から応用まで、あなたのビジネスに役立つ戦略の全てをご紹介します。

Contents

マーケティング4Pとは?初心者でもわかる基礎知識

マーケティング4Pの定義と重要性

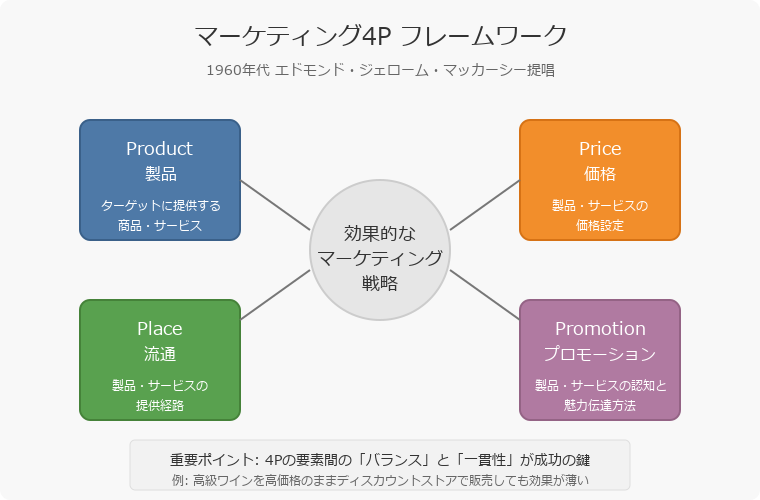

マーケティング4Pとは、企業が効果的な市場戦略を構築するための基本的フレームワークです。1960年代にエドモンド・ジェローム・マッカーシーによって提唱されたこの概念は、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の4要素で構成されています。

これらの要素は互いに密接に関連しており、バランスと一貫性が重要です。例えば高級ワインを高価格のままディスカウントストアで販売しても、ターゲット層に届かないというように、各要素の整合性が成功の鍵となります。

マーケティング4Pの重要性は、ビジネス全体を体系的に捉え、戦略立案の枠組みを提供する点にあります。自社の強みと課題を4Pの観点から分析することで、効果的なマーケティング戦略を構築できるのです。

| 要素 | 内容 |

| Product(製品) | ターゲットに提供する商品・サービス |

| Price(価格) | 製品・サービスの価格設定 |

| Place(流通) | 製品・サービスの提供経路 |

| Promotion(プロモーション) | 製品・サービスの認知と魅力伝達方法 |

マーケティングミックスの全体像

マーケティングミックスとは、企業が市場戦略を効果的に実現するための施策の組み合わせを指します。特に戦略策定段階で活用され、4Pと4Cのフレームワークが基本となります。

4Pは企業視点のマーケティングアプローチで、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4要素から構成されています。これらは独立した要素ではなく、相互に関連し合い、一貫性を持った総合的な戦略として機能します。

例えば高級ブランド時計の場合、製品の品質や希少性に合わせた価格設定、高級百貨店などの適切な販売チャネル、洗練されたプロモーションを一体的に展開することで効果を発揮します。

これら4つの要素のバランスが崩れると、どれだけ優れた製品でも市場での成功は難しくなります。効果的なマーケティングミックスの構築には、常に市場環境や顧客ニーズの変化に応じて各要素を柔軟に調整していくことが重要です。

4P・4C・3C・7Pの違いと関係性

マーケティングフレームワークには、企業戦略立案に役立つ様々な分析手法があります。中でも4Pと4Cは、視点の違いが特徴的です。

4Pは企業視点のフレームワークで、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の頭文字をとったものです。対照的に4Cは顧客視点で、Customer Value(顧客価値)、Cost(コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)を重視します。

近年のマーケティングは、製品中心の4Pから顧客中心の4Cへシフトしつつあります。市場に良い商品が溢れるなか、顧客目線での製品開発が求められているためです。

3Cは「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」からなる市場環境分析のフレームワークで、7Pは4Pに「People(人材)」「Process(業務プロセス)」「Physical Evidence(物的証拠)」を加えたサービス業向けの拡張版フレームワークです。

効果的なマーケティング戦略には、企業視点の4Pと顧客視点の4Cのバランスが重要です。どちらかに偏ると、企業都合の企画や収益性の低い施策になりかねません。

なお、そもそもマーケティングとは何か、マーケティングについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

| フレームワーク | 構成要素 | 特徴 |

| 4P | Product, Price, Place, Promotion | 企業視点の戦略立案 |

| 4C | Customer Value, Cost, Convenience, Communication | 顧客視点の戦略立案 |

| 3C | Customer, Company, Competitor | 市場環境分析 |

| 7P | 4P + People, Process, Physical Evidence | サービス業向け拡張版 |

4Pの要素を詳しく理解しよう

Product(製品)戦略の立て方

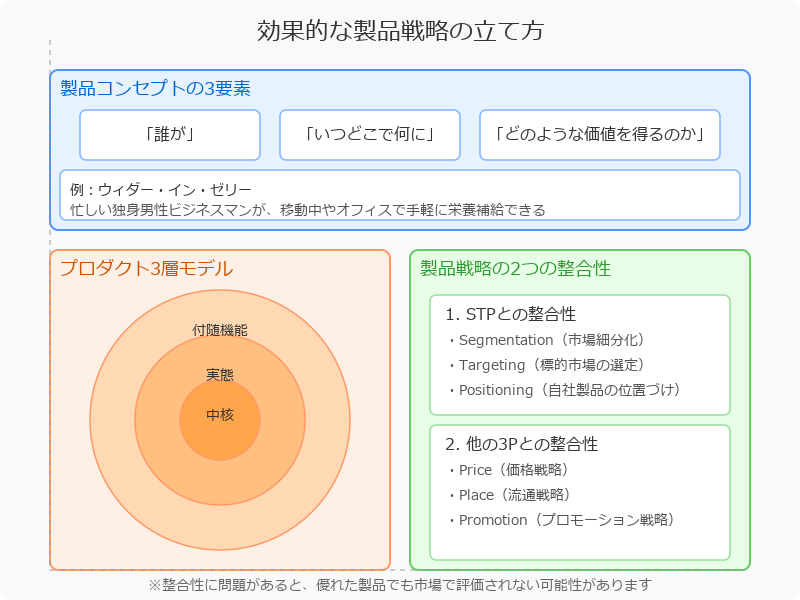

Product(製品)戦略は、マーケティング4Pの中で最も基本となる要素です。効果的な製品戦略を立てるには、まず「製品コンセプト」を明確に定義することから始めましょう。製品コンセプトは「誰が」「いつどこで何に」使い、「どのような価値を得るのか」という3つの要素で構成されます。

例えば「ウィダー・イン・ゼリー」の場合、忙しい独身男性ビジネスマンが、移動中やオフィスで手軽に栄養補給できるという明確なコンセプトがあります。

製品戦略を具体化する際には「プロダクト3層モデル」が役立ちます。これは製品価値を「中核」「実態」「付随機能」の3層に分けて検討するフレームワークです。

また、製品戦略を立てる際には2つの整合性に注意が必要です。1つ目はSTP(ターゲティング・ポジショニング)との整合性、2つ目は他の3P(価格・流通・プロモーション)との整合性です。どれか一つでもズレがあると、優れた製品であっても市場で評価されない可能性があります。

Price(価格)設定のポイント

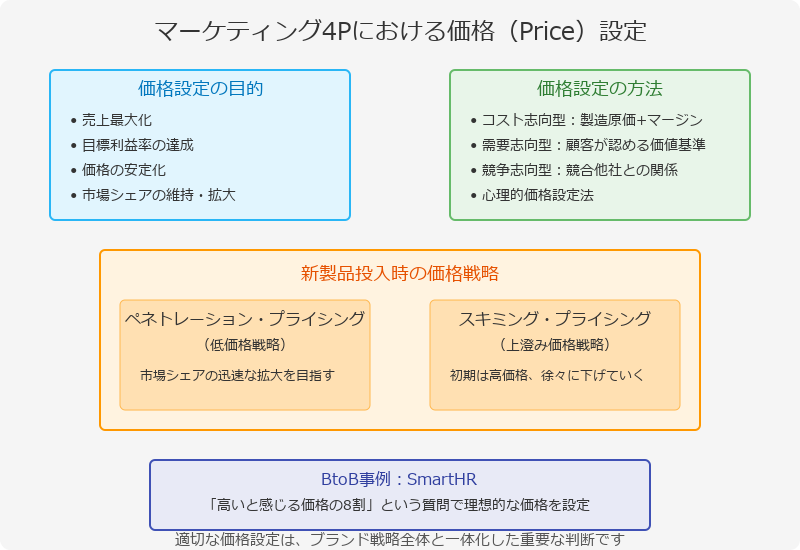

マーケティング4Pにおける価格(Price)設定は、他の3つの要素と整合性を保ちながら慎重に決定すべき重要な要素です。価格設定には複数の目的があり、売上最大化、目標利益率の達成、価格の安定化、市場シェアの維持・拡大、そして競合への対応などが挙げられます。

具体的な設定方法としては、コスト志向型、需要志向型、競争志向型、心理的価格設定法などがあります。コスト志向型では製造原価やコストに一定のマージンを上乗せし、需要志向型では顧客が認める価値に基づいて設定します。

新製品投入時には主に2つの戦略があります。市場シェアの迅速な拡大を目指す「ペネトレーション・プライシング(低価格戦略)」と、初期は高価格で設定し徐々に下げていく「スキミング・プライシング(上澄み価格戦略)」です。

BtoBの事例では、SmartHRがユーザーヒアリングを通じて「高いと感じる価格の8割」という巧みな質問方法で理想的な価格を見出しました。適切な価格設定は、単なる数字の問題ではなく、ブランド戦略全体と一体化した重要な判断なのです。

Place(流通)戦略の考え方

Place(流通)戦略とは、顧客と商品・サービスを結びつける接点を最適化する考え方です。この要素はビジネスモデルによって重要度が異なりますが、どんな商品も顧客との接点がなければ存在価値を発揮できません。

金融サービスを例に考えてみましょう。インターネット普及前は銀行窓口が主な接点でしたが、現在はオンラインバンキングやコンビニATMなど、流通チャネルが多様化しています。これにより顧客は時間や場所の制約から解放され、利便性が大幅に向上しました。

お米の流通も興味深い事例です。かつては「計画流通米」と「計画外流通米」に分かれ、後者は農家から消費者への直接販売しか認められていませんでした。しかし流通の自由化により、農家は販売先を自由に選べるようになり、より美味しいお米の生産につながったのです。

効果的なPlace戦略の構築には、顧客の購買行動や商品特性、コスト効率などを総合的に分析し、最適な流通チャネルを選択することが重要です。これにより、マーケティング4Pの効果を最大化できるでしょう。

Promotion(プロモーション)の実践方法

Promotion(プロモーション)は、企業や商品・サービスの認知拡大と購買の動機付けを目的とした活動です。効果的なプロモーション戦略には主に3つの手法があります。

まず「広告宣伝」は、テレビCMやインターネット広告などのメディアを通じて自社や製品の特徴を広く伝える活動です。企業が主体となるため、メッセージ性が強いという特徴があります。

次に「広報(PR)」は、プレスリリースなど第三者メディアを活用した情報発信です。広告と異なり広告費がかからず、第三者視点で報じられるため信頼性や浸透性が高いという利点があります。

そして「販売促進」は、POPやキャンペーンなど購買の動機付けを直接促す活動です。具体的な行動を促すという点で、広告宣伝や広報とは明確に区別されます。

プロモーション戦略を立案する際は、STP分析で決定したターゲット層に合わせたアプローチを選ぶことが重要です。例えば20代女性がターゲットなら、新聞よりSNSの方が効果的でしょう。また、他の3P要素との整合性も不可欠です。

マーケティング4P分析の実践ステップ

ステップ1:市場環境の分析と目標設定

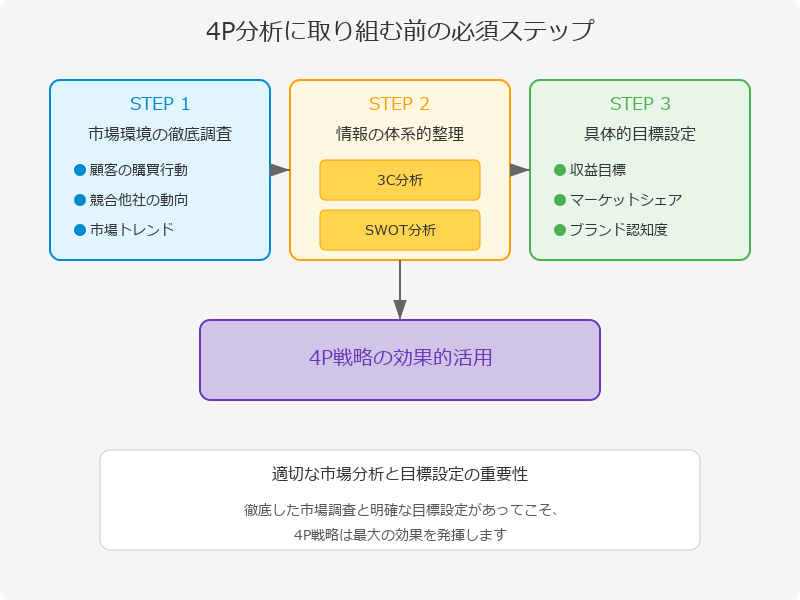

4P分析に取り組む前に、市場環境の徹底調査と明確な目標設定が不可欠です。まず、顧客の購買行動や競合他社の動向、市場トレンドについて包括的なデータを収集します。この段階では、アンケート調査やインタビュー、既存の市場調査レポートなどを活用し、顧客ニーズを正確に把握することが重要です。

データ収集後は、3C分析やSWOT分析などの分析ツールを用いて、収集した情報を体系的に整理します。3C分析では「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の視点から現状を把握し、SWOT分析では内部環境と外部環境を総合的に評価します。

こうした分析結果を踏まえ、収益目標やマーケットシェア、ブランド認知度など、具体的かつ測定可能な目標を設定します。目標が明確になれば、マーケティング4Pを効果的に活用するための基盤が整います。適切な市場分析と目標設定があってこそ、4P戦略は最大の効果を発揮するのです。

ステップ2:現状の4P要素の評価

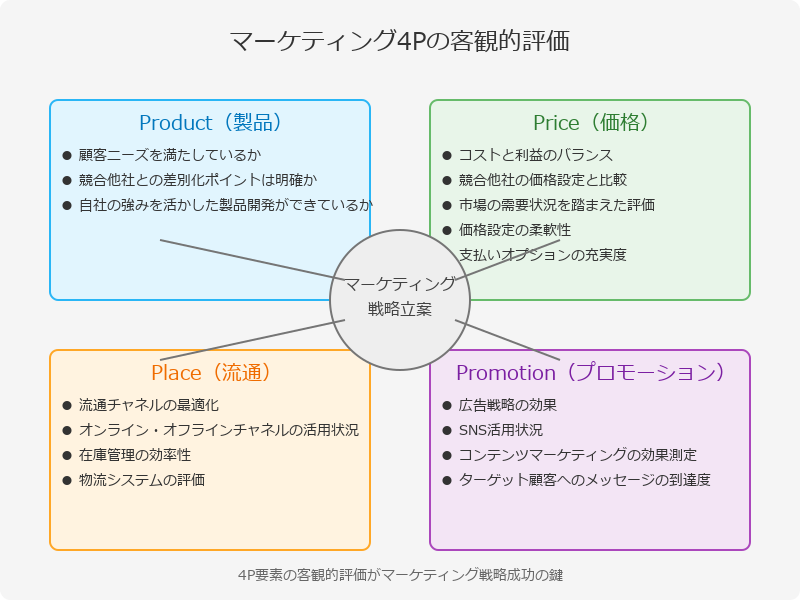

自社の4P要素を客観的に評価することは、マーケティング戦略立案の重要なステップです。まず、Product(製品)においては、顧客ニーズを満たしているか、競合他社との差別化ポイントは明確かを評価します。自社の強みを活かした製品開発ができているかも重要なチェックポイントです。

Price(価格)については、コストと利益のバランス、競合他社の価格設定、市場の需要状況を踏まえた評価が必要です。価格設定が柔軟に変更可能か、支払いオプションは十分かなども検討します。

Place(流通)では、現在の流通チャネルが顧客にとって最適かを分析します。の内容と一致しています。”>オンライン・オフライン両方のチャネル活用状況や在庫管理、物流の効率性も評価すべき点です。

Promotion(プロモーション)においては、現在の広告戦略やSNS活用状況、コンテンツマーケティングの効果を測定します。ターゲット顧客へのメッセージが効果的に届いているかを客観的に評価しましょう。

ステップ3:競合他社の4P分析

競合他社の4P戦略を分析することは、自社の差別化ポイントを明確にするための重要なステップです。まず、主要競合3~5社を選定し、各社のProduct(製品特性やラインナップ)、Price(価格帯や割引戦略)、Place(流通チャネルやカバレッジ)、Promotion(広告手法やキャンペーン)を徹底的に調査します。

この分析では、競合の強みだけでなく弱みも把握することが重要です。例えば、競合が高品質な製品を提供している一方で価格が高い場合、コストパフォーマンスに優れた製品で差別化できる可能性があります。

競合分析の実施方法としては、公式サイトの確認、店舗訪問、顧客レビューの分析などが効果的です。また、競合と自社の4P戦略を比較表にまとめることで、市場におけるポジショニングが明確になります。

この分析結果をもとに、「競合が手薄な市場セグメントはどこか」「どの4P要素で競合と差別化できるか」を検討し、独自のポジショニングを確立しましょう。

| 分析項目 | 確認ポイント | 分析手法 |

| Product | 品質、機能、デザイン、ラインナップ | 製品比較、顧客レビュー分析 |

| Price | 価格帯、割引戦略、支払い条件 | 価格調査、コスト構造分析 |

| Place | 販売チャネル、地理的カバレッジ | 流通経路調査、店舗訪問 |

| Promotion | 広告手法、メッセージ、頻度 | 広告分析、SNSモニタリング |

ステップ4:4P戦略の策定と実行計画

この段階では、これまでの分析結果を活用して具体的な4P戦略を策定し、実行計画に落とし込みます。

- 製品(Product)戦略では、顧客ニーズに合った商品やサービスの開発を計画します。品質、機能、デザイン、ブランドイメージなど多角的に検討し、競合との差別化ポイントを明確にします。

- 価格(Price)戦略では、製品の価値、競合他社の価格、顧客の支払い意欲、コストなどを考慮した競争力のある価格設定を行います。

- 場所(Place)戦略では、効率的な流通チャネルを選定し、販売場所、物流、在庫管理の計画を立てます。

- プロモーション(Promotion)戦略では、広告、販売促進、パブリシティなどを組み合わせ、顧客の購買意欲を高める施策を計画します。

最後に、これら4つの要素を整合性のある実行計画としてタイムライン化し、担当者を割り当て、定期的な進捗確認と評価基準も設定します。

ステップ5:効果測定と改善サイクル

マーケティング4P戦略の成功には、効果測定と継続的な改善サイクルが不可欠です。PDCAサイクルを活用し、計画・実行・評価・改善のプロセスを繰り返すことで、戦略の精度を高められます。

効果測定では、各施策がKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)にどう貢献したかを分析します。例えば、Webマーケティングならユーザー数や購入率、SNS運用ならフォロワー数やエンゲージメント率などの指標を活用します。

効果測定の結果は、次の施策改善に直結します。高い効果を示した施策には予算や人員を集中させ、効果の低かった施策は見直しや中止を検討します。この判断には、ROI(投資対効果)の視点が重要です。

改善サイクルを回す際は、「なぜその結果になったのか」という要因分析が鍵となります。自社でコントロールできる内部要因と、市場環境などの外部要因を区別して考えることで、より効果的な改善策を立案できるでしょう。

マーケティング4P分析のポイントと注意点

4P間のバランスと一貫性の確保

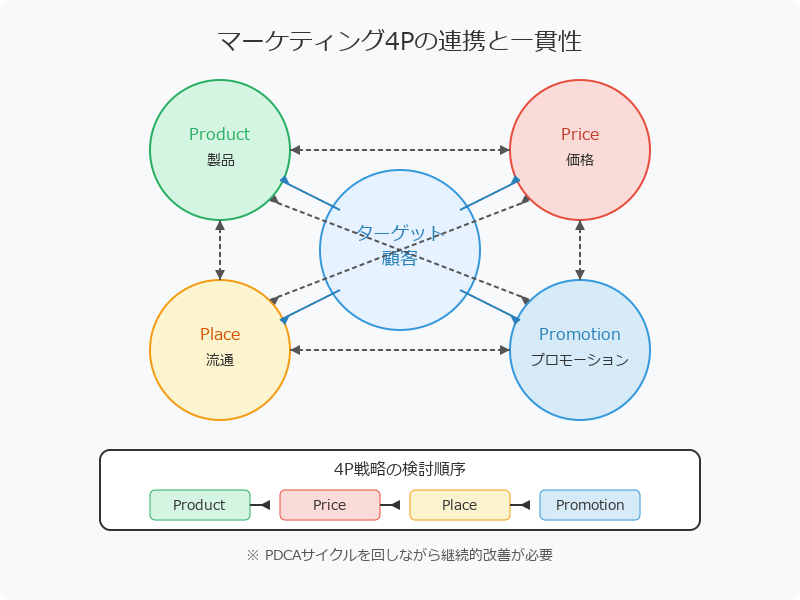

マーケティング4Pの要素は単独で機能するものではなく、互いに連携し合ってこそ効果を発揮します。例えば、高級感あふれる製品(Product)に低価格(Price)を設定すると、ブランドイメージと価格の間に不整合が生じてしまいます。また、高級ワインを販売する場合、高級スーパーや百貨店など製品価値に見合った販売場所(Place)を選定し、上質なプロモーション(Promotion)で訴求することが重要です。

これら4つの要素間の一貫性を保つためには、ターゲット顧客を明確に定義し、その顧客像を中心に各要素を組み立てることがポイントです。さらに、4P戦略を実行する際は、一般的にProduct→Price→Place→Promotionの順で検討を進めると効率的です。

4P分析を活用する際は、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことも欠かせません。市場環境や顧客ニーズは常に変化しているため、定期的に4P間のバランスを見直し、必要に応じて調整することが成功への鍵となります。

| 4P要素 | バランスと一貫性のポイント |

| Product(製品) | ターゲット顧客のニーズに合致した商品設計 |

| Price(価格) | 製品の価値とブランドイメージに見合った価格設定 |

| Place(流通) | 製品特性に合った販売チャネルの選定 |

| Promotion(プロモーション) | 他の3P要素と整合性のあるメッセージング |

顧客視点を忘れない4P分析法

マーケティング4Pはビジネス視点で構築されますが、顧客の声に耳を傾けなければ成功は難しいでしょう。そこで注目したいのが4C分析です。これは4Pに対応する顧客視点の分析法で、製品(Product)に対しては顧客価値(Customer Value)、価格(Price)には顧客コスト(Cost)、流通(Place)には利便性(Convenience)、プロモーション(Promotion)にはコミュニケーション(Communication)という観点から考えます。

例えば、優れた製品も顧客にとって価値があるかどうかが重要です。また、商品価格だけでなく、購入に至るまでの時間や労力もコストとして認識しましょう。販売チャネルは顧客にとって便利であるか、そして一方的な宣伝ではなく双方向のコミュニケーションになっているかが鍵となります。

4Pと4Cは対立するものではなく、補完関係にあります。両方の視点からマーケティング戦略を組み立てることで、企業目標と顧客満足の両立が可能になります。

業界・市場特性に合わせた4P戦略の調整

4P戦略は業界や市場特性によって柔軟に調整する必要があります。例えば自動車業界では、製品戦略においては車種、デザイン、性能、環境性能などを重視し、価格戦略では車両価格だけでなく、ローンやリース、下取り価格まで検討することが重要です。

業界特性に合わせた流通戦略では、ディーラーネットワークの最適化やオンライン販売の活用が鍵を握ります。プロモーション戦略においても、ターゲット顧客に効果的にアプローチするメディアの選択やブランドイメージの向上策が求められます。

市場環境や競合他社の動向を常に把握し、4P戦略を柔軟に調整することが成功への近道です。また、4Pの各要素には相互関連性があるため、整合性のある戦略立案が不可欠です。短期的な成果だけでなく、長期的視点での評価と改善を継続することで、競争優位性を確保できるでしょう。

デジタル時代における4P分析の進化

デジタル化が進む現代において、マーケティング4Pも進化を遂げています。オンラインビジネスでは、製品(Product)がデジタルコンテンツやサービスへと拡張し、価格(Price)は従来の固定価格からサブスクリプションモデルやフリーミアムなど多様化しています。

流通(Place)はECサイトやアプリストアといったデジタルプラットフォームが中心となり、地理的制約を超えたグローバル展開が容易になりました。プロモーション(Promotion)もSNSやインフルエンサーマーケティング、SEO対策など、デジタル特有の手法が主流です。

特に注目すべきは、データ分析技術の進化です。リアルタイムで顧客行動を把握し、パーソナライズされた4P戦略を展開できるようになりました。例えば、顧客の閲覧履歴に基づいた推奨商品の表示や、個々のユーザーに最適化された価格提案などが可能です。デジタル時代の4P分析は、顧客体験を中心に据えた統合的アプローチが求められています。

| 4P要素 | デジタル時代における特徴 |

| Product(製品) | デジタルコンテンツ、サービス、カスタマイズ性向上 |

| Price(価格) | サブスクリプション、フリーミアム、動的価格設定 |

| Place(流通) | ECサイト、アプリストア、オムニチャネル |

| Promotion(プロモーション) | SNS、インフルエンサー、SEO、データ分析活用 |

マーケティングの4pを理解して、マーケティング活動に有効活用しよう

マーケティング4Pは効果的な市場戦略を立てるための重要なフレームワークです。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4要素をバランスよく組み合わせることで、ビジネスの成功確率を高めることができます。これらの要素を継続的に最適化し、市場の変化や顧客ニーズに対応していくことが大切です。例えば、優れた製品を開発しても、適切な価格設定や流通チャネルの選択、効果的なプロモーション活動がなければ、その価値を十分に伝えることはできません。マーケティング4Pを活用する際は、各要素の関連性を理解し、一貫性のある戦略を構築することが成功の鍵となります。

なお、当社のマーケティング支援サービスでは、お客様のビジネスに最適な戦略の立案から実施までをトータルでサポートしています。よろしければこちらをご覧ください。