SEO対策、自社で行うべきか外注すべきか。多くの企業が直面するこの悩みに、「インハウスSEO」という選択肢があるのをご存知ですか?近年、マーケティング予算の効率化やデジタル戦略の強化を背景に、SEO対策を社内で行うインハウスSEOが注目を集めています。しかし、専門知識の習得やリソース確保など、内製化には独自の課題も存在します。

この記事では、インハウスSEOの基本概念から実践的な導入ステップ、成功のポイントまで、自社のSEO対策を強化したい企業担当者の皆様に役立つ情報を徹底解説します。

Contents

インハウスSEOとは?基本概念と重要性を理解する

インハウスSEOの定義と外注型SEOとの違い

インハウスSEOとは、自社内でSEO対策を実施する方法のことです。対照的な外注型SEOは、SEO会社や代理店に業務を委託するアプローチになります。

両者の最大の違いは、コスト構造とノウハウの蓄積方法にあります。インハウスSEOでは初期の人材育成に投資が必要ですが、長期的には外部への支払いが発生せず、コスト効率が高まります。また、自社内に知識が蓄積されるため、事業への理解と連動した施策が可能になります。

外注型SEOでは専門家の知識をすぐに活用できる反面、細かな修正や戦略変更に対する機動力に欠ける場合があります。インハウスSEOなら社内で即座に意思決定ができるため、PDCAサイクルを素早く回せる利点があります。

企業の規模や成長段階によって最適な選択は異なりますが、長期的視点で見ると、SEOノウハウを内部に蓄積できるインハウスSEOは、継続的な成長を目指す企業にとって戦略的な選択肢となっています。

| 項目 | インハウスSEO | 外注型SEO |

|---|---|---|

| コスト構造 | 人材育成コストが中心、長期的にはコスト効率が高い | 定期的な外部支払いが発生 |

| ノウハウ蓄積 | 社内に知識が定着し長期的優位性を確保 | 外部に依存し社内蓄積が限定的 |

| 対応スピード | 自社判断で迅速に対応可能 | 依頼・調整が必要で時間がかかる場合あり |

インハウスについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

なぜ今インハウスSEOが注目されているのか

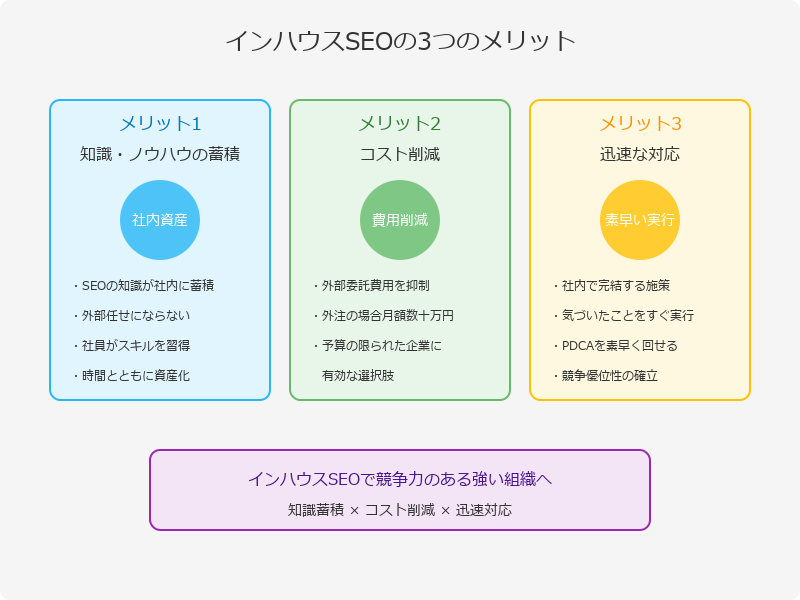

近年、インハウスSEOが企業から注目を集めている理由には、主に3つの重要な側面があります。

まず第一に、コスト削減効果が挙げられます。外部のSEO専門会社に委託する場合、月額数十万円から数百万円の費用が発生します。しかし自社内で対応することで、この継続的なコストを大幅に削減できるのです。

二つ目は、PDCAサイクルの高速化です。Googleのアルゴリズムは頻繁に更新されるため、迅速な対応が求められます。インハウスSEOでは外部への依頼や調整なしに即座に施策を打てるため、競合他社に差をつけられます。

三つ目は、社内ノウハウの蓄積です。SEO対策の知識や経験が社内に定着することで、長期的な競争力が強化されます。業界や自社商品を熟知した担当者が施策を行うことで、より的確なコンテンツ制作も可能になります。

これらのメリットにより、継続的な集客と安定した成長を目指す企業にとって、インハウスSEOは戦略的な選択肢となっているのです。

企業におけるインハウスSEOの位置づけ

中小企業においてインハウスSEOは非常に重要な戦略的ポジションを占めています。特にデータベース型サイトを運営する企業では、サイト規模に関わらずインハウスSEOの実施が不可欠と言えるでしょう。

成功の鍵となるのは、明確なSEO課題と目標の設定です。自社のビジネスにおいてオーガニック検索流入が本当に重要なのかを見極め、それに応じた体制構築が必要です。

また、効果的なPDCAサイクルを回せる環境の整備も重要です。SEOではGoogleの検索アルゴリズム変化に迅速に対応する必要があり、競合と常に「検索結果のパイの奪い合い」を行っています。定期的なサイト改修や更新が可能な体制づくりこそがインハウスSEOの成功を左右します。

特に経営者自身がSEOに取り組める組織は成果を出しやすい傾向にあります。中長期的な視点で継続的に取り組める環境があることで、ロングテールキーワードからの安定した集客と問い合わせ獲得につながります。

インハウスSEOのメリット

自社内にSEOの知識やノウハウが蓄積できる

インハウスSEOの最大の強みは、自社内にSEOの知識やノウハウが蓄積される点です。外部業者に委託すると、その場限りの対応になりがちですが、内製化によって社内に貴重な資産が形成されていきます。

具体的には、Googleのアルゴリズム変動への対応方法や、自社事業に最適なキーワード戦略のノウハウが社内に蓄積されます。また、高品質なコンテンツ制作のためのスキルも向上し、これらすべてが会社の重要な資産となります。

SEOの知見が社内にあることで、他のWebマーケティング施策との連携も容易になります。SEOを単独の活動ではなく、全体戦略の一部として機能させられるのです。

さらに、長期的な視点では人材育成にも繋がります。担当者はデータ分析や問題解決能力など多様なスキルを習得でき、企業全体の競争力向上に貢献します。新サービスの立ち上げや海外進出といった新規事業においても、この蓄積された知見が大きな推進力となるでしょう。

外部委託費用を抑えられる

インハウスSEOのメリットとして、外部委託費用の削減効果は見逃せません。SEO専門会社への委託では、月額10万円~50万円のコンサルティング費用や、1キーワードあたり5万円~30万円の成果報酬型費用が発生するケースが一般的です。これらの外注コストを抑えることで、中長期的な予算効率が大幅に向上します。

もちろん、インハウスSEOでも担当者の人件費は発生しますが、外部委託と比較すると継続的なコスト削減が可能です。特に自社サイトの規模が大きく、複数の事業領域やキーワードに対応する必要がある場合、その費用対効果の差は顕著になります。

また、コスト削減だけでなく、Googleのアルゴリズム変更や緊急のマーケティングキャンペーンにも迅速に対応できるようになります。外部とのやり取りによる時間のロスがなくなり、状況変化に即座に適応できる柔軟性も、インハウスSEOの重要なメリットと言えるでしょう。

社内で完結するため迅速な対応が可能

インハウスSEOの大きな強みは、社内で完結するため迅速な対応ができる点です。外部業者に依頼する場合、情報のやり取りに時間がかかりますが、インハウスであれば即座に対策を講じることができます。Googleのアルゴリズム変更や市場動向の変化など、突発的な状況にもスピーディに対応できるのです。

例えば、競合他社が新しいコンテンツ施策を展開した場合、外部委託では対応策の協議だけで数日かかることもありますが、インハウスなら気づいたその日に対策を実行できます。また、緊急のプロモーションキャンペーンでも、SEO視点を取り入れた素早い対応が可能です。

この迅速性により、PDCAサイクルの回転速度が格段に向上します。施策の効果検証からその後の改善まで、一連のプロセスをスムーズに進められるため、より効率的なSEO対策が実現できるのです。Webマーケティングの世界では変化への対応速度が成否を分けることも多く、インハウスSEOの迅速性は大きな競争優位性となります。

インハウスSEOのデメリット

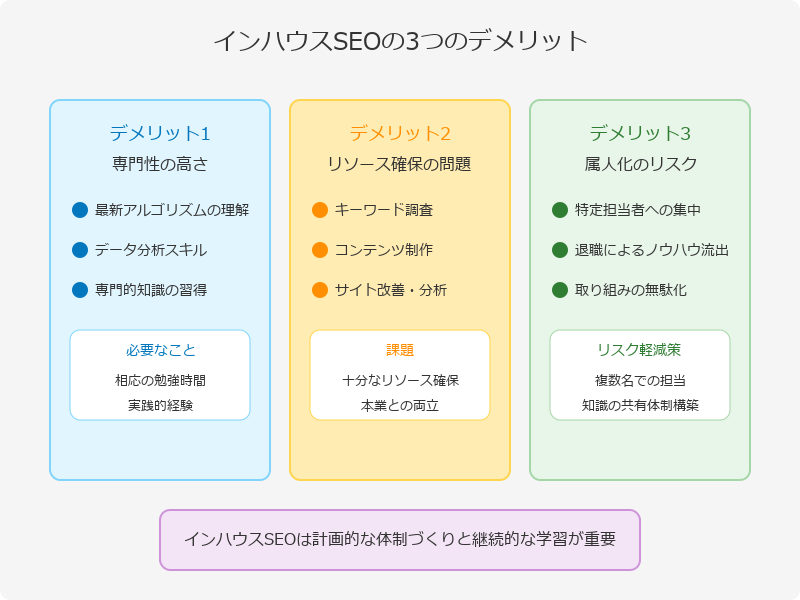

専門的な知識や高度なスキルが求められる

インハウスSEOを成功させるには、多岐にわたる専門知識が求められます。SEO担当者はGoogleのアルゴリズム理解、キーワード戦略立案、サイト技術面の最適化、高品質コンテンツ制作、データ分析など複数の領域に精通したマルチプレイヤーである必要があります。

この難しさは、SEOの領域が技術からクリエイティブまで横断的である点に起因しています。例えば、テクニカルSEOに強くてもコンテンツ制作が苦手な場合、SEO戦略全体のバランスが崩れ、効果が十分に発揮されません。

本業が別にある企業がインハウスでSEOを実施する際の最大の課題は、この多分野にわたる専門スキルの習得です。Googleの検索アルゴリズムは頻繁に更新されるため、常に最新情報をキャッチアップし続ける必要もあります。社内で十分な研修や教育体制を整えなければ、効果的なSEO施策の実施は困難でしょう。

多くの時間と労力が必要になる

インハウスSEOの大きな課題として、時間と労力の投資が挙げられます。SEOの業務範囲は、キーワード調査からコンテンツ作成、技術的な改善、分析まで多岐にわたります。これらを社内で完結させるには、相当な人的リソースが必要です。

特に週次・月次での定期的な作業が欠かせません。コンテンツの継続的な更新、市場動向に合わせた戦略の見直し、効果測定のためのデータ分析などは、一度だけでなく繰り返し実施する必要があります。サイトの表示速度やセキュリティ対策などの技術的な課題への対応も重要です。

これらの継続的な取り組みがなければ、SEO効果は数ヶ月から1年程度で薄れていきます。特に中小企業など人的リソースに限りがある組織では、これらの作業負担は大きな壁となります。インハウスSEOを検討する際は、必要な時間と労力を現実的に見積もり、どこまで社内で対応できるかを慎重に判断することが重要です。

担当者に依存しやすく、属人化のリスクがある

インハウスSEOの重要なデメリットとして「担当者依存」の問題があります。社内でSEO対策を行う場合、特定の担当者にノウハウが集中しがちです。その担当者が退職すると、それまで積み上げてきたSEO戦略の継続が困難になり、ウェブサイトのパフォーマンスが急激に低下するリスクがあります。

この属人化問題を解決するには、複数のスタッフによるSEO担当体制の構築が効果的です。また、SEOの知識やノウハウを社内で共有する仕組みづくりも重要です。定期的な勉強会の開催や、SEO施策のプロセスや実施手順の詳細なドキュメント化を進めましょう。

実際には、単一担当者から複数担当制への移行には時間と労力がかかります。体制づくりの負担が大きく感じられる場合は、一部を外部の専門家に依頼するハイブリッド型の運用も検討する価値があるでしょう。インハウスSEOの成功には、この属人化リスクへの対策が欠かせません。

インハウスSEO成功のための体制構築と準備

最適な社内体制の作り方と人員配置

効果的なインハウスSEOを実現するには、適切な社内体制づくりが不可欠です。まず、明確な目標設定からスタートし、「3か月以内に特定キーワードでトップ5入り」など具体的なKPIを定めましょう。次に、競合分析やキーワード調査などのリサーチを行い、ユーザーニーズを把握します。

体制構築では、SEO担当者を明確に決め、マーケティング部門やコンテンツ制作チームとの連携体制を確立することが重要です。特に中小企業では、兼任体制になりがちですが、最低でも週に決まった時間をSEO業務に割り当てる仕組みを作りましょう。

また、定期的なモニタリングと改善のPDCAサイクルを回すことが成功の鍵です。Google AnalyticsやSearch Consoleを活用し、トラフィックや検索順位の変動を追跡します。人的リソース不足やスキル不足などの課題に対しては、計画的なトレーニングと業務効率化で対応し、長期的な視点でインハウスSEOを運用していくことが重要です。

必要なスキルセットと教育プログラム

インハウスSEOを効果的に進めるには、適切なスキルセットと教育プログラムの整備が不可欠です。まず必要なスキルとして、キーワード分析力、コンテンツ制作力、データ分析能力、HTMLの基礎知識が挙げられます。特にGoogleアナリティクスやSearch Consoleの操作スキルは必須と言えるでしょう。

社内教育においては、段階的なカリキュラム設計が効果的です。初級者向けにはSEOの基礎概念から始め、中級者には実践的なコンテンツ最適化手法、上級者にはアルゴリズム変更への対応方法などを教育します。

外部パートナーの活用も検討すべきポイントです。専門性の高い分析や技術的なSEO対策は外部の専門家に依頼し、日常的な更新や運用は社内で行うハイブリッド型の体制が、多くの企業で成功しています。

| 必要なスキルセット | 教育プログラムのポイント |

|---|---|

| ・キーワード分析力 ・コンテンツ制作力 ・データ分析能力 ・HTMLの基礎知識 |

・段階的カリキュラム設計 ・実践的な演習 ・外部セミナーの活用 ・ハイブリッド型体制の構築 |

経営層の理解と社内全体の協力体制の構築

インハウスSEOを成功させるには、経営層の理解と社内全体の協力体制が不可欠です。SEO担当者が社内で孤立すると効果が限定的になるため、まず経営層にSEOの重要性や長期的なメリットを数字で示すことが重要です。特に「検索流入がもたらす顧客獲得コスト削減」といった経営視点の効果を強調しましょう。

また、ブランディング部門との方向性の食い違いも多く報告されています。これはSEO記事が「検索流入」と「コンバージョン数の増加」を目標とし、ブランディング目的の記事とアプローチが異なるためです。

社内の協力体制構築には、部門横断的なSEO勉強会の開催が効果的です。こうした取り組みにより、インハウスSEOへの理解と協力を社内全体に広げることができます。

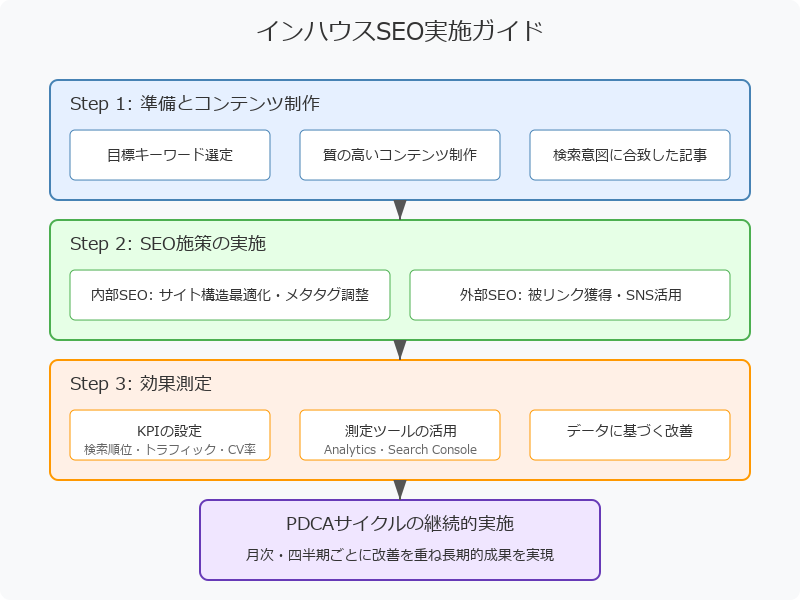

インハウスSEOの実施ステップ

キーワード選定からコンテンツの制作

キーワード選定から記事制作までは、インハウスSEOの核となる工程です。まず、自社のビジネスに関連するキーワードをリサーチし、検索ボリュームと競合性のバランスを考慮して選定します。このとき、メインキーワードだけでなく関連する長尾キーワードも併せて洗い出すことが重要です。

次に、メタディスクリプションやタイトルタグには選定したキーワードを自然な形で盛り込みます。見出し(Hタグ)にも適切にキーワードを配置し、記事構成の骨格を作ります。本文では、キーワードを不自然にならない程度に含めながら、ユーザーが求める情報を提供する質の高いコンテンツを作成します。

画像を使用する際は、alt属性にもキーワードを含めることでSEO効果を高められます。さらに、URLにもキーワードを英数字で含め、ハイフンで区切るといった細かな最適化も有効です。これらの要素を総合的に調整することで、検索エンジンとユーザー双方に評価されるコンテンツを作り上げることができます。

内部SEOと外部SEOの対策

効果的なインハウスSEOには、サイト内部と外部の対策をバランスよく実施することが欠かせません。内部SEOはウェブサイトの最適化に焦点を当て、読み込み速度の向上、構造のシンプル化、モバイルフレンドリー対応などが重要ポイントです。これらの対策により、検索エンジンがコンテンツを正確に理解し、ユーザーに適切に表示できるようになります。

一方、外部SEOは他サイトからの被リンク獲得が中心です。地域情報サイトや医療関連ポータルなど、関連性と質の高いウェブサイトからの自然なリンクを目指しましょう。リンクの購入など不自然な手法はペナルティのリスクがあるため避けるべきです。

内部SEOと外部SEOを組み合わせることで、サイト全体の評価が高まり、検索結果での表示順位向上につながります。インハウスで両方の対策を継続的に行うことが、長期的なSEO成功の鍵です。

| 対策種別 | 主な施策 | 実施ポイント |

|---|---|---|

| 内部SEO | ページ読み込み速度改善 サイト構造の最適化 モバイル対応 |

ユーザビリティとクローラビリティの向上 |

| 外部SEO | 関連性の高いサイトからの被リンク獲得 適切なアンカーテキスト設定 |

質を重視し、不自然なリンク獲得を避ける |

効果測定に必要なKPIと指標の設定

インハウスSEOの効果を正確に把握するには、適切なKPIと指標の設定が不可欠です。主要KPIと補助KPIに分けて考えるとよいでしょう。主要KPIとしては「オーガニック検索トラフィック」「コンバージョン数」「ターゲットキーワードの平均順位」などが挙げられます。補助KPIには「直帰率」「平均セッション時間」「被リンク数」「検索結果クリック率」などを設定すると効果的です。

これらの指標には、現実的で達成可能な目標値を設定することが重要です。例えば「3ヶ月後にターゲットキーワードの平均順位を5位以内にする」といった具体的な期間と数値を明確にしましょう。

測定・分析ツールとしては、Google Analytics 4やGoogle Search Consoleを活用します。データ分析の際には、KPIの定義を明確にし、定期的なデータ収集と分析を行うことが成功の鍵です。複数のツールを組み合わせることで、より多角的な分析が可能になります。

月次・四半期ごとにPDCAを回す

インハウスSEOを成功させるには、継続的なPDCAサイクルの実践が欠かせません。月次レベルでは、Google Search ConsoleとGoogle Analyticsのデータを確認し、キーワード順位の変動やトラフィックの推移を分析します。アクセス解析から「特定ページでの離脱率が高い」「対策キーワードからの流入が少ない」といった具体的な課題を発見し、次月の改善策を立案しましょう。

四半期ごとには、より包括的な効果検証を行います。前四半期の目標達成度を評価し、競合状況の変化やGoogleアルゴリズムの更新情報を踏まえて、次の四半期計画を策定します。

PDCAサイクルを効果的に回すコツは、まず目標を数値化して明確にすることです。「アクセスを増やす」ではなく「メインキーワードで3ヶ月以内に5位以内に入る」など具体的な指標を設定しましょう。また、アクセス解析による詳細な分析と、業務の細分化も重要です。この継続的な改善サイクルがインハウスSEOの成功を支えます。

インハウスSEOに必要なツールと活用法

中小企業向け必須SEOツールの選び方

中小企業がインハウスSEOを成功させるには、適切なツール選定が不可欠です。まず自社のSEO目標を明確にし、それに必要な機能を洗い出しましょう。ツールには特化型とオールインワン型があり、担当者のSEO知識レベルも考慮して選ぶことが重要です。

操作性や分析結果の分かりやすさも重要な選定ポイントです。無料トライアルを活用して、管理画面の使いやすさやレポートの見やすさを事前に確認しておくと安心です。

予算に応じたツール選びも大切です。Google Search ConsoleやGoogle Analyticsなどの無料ツールは、初期段階では十分な機能を提供します。SEO施策に本格的に取り組む場合は、機能が充実した有料ツールの導入も検討しましょう。料金相場は、特化型で月額数千円~1万円程度、多機能型で数万円~数十万円程度です。

自社のSEO課題と目標に合致したツールを選ぶことで、効率的なインハウスSEO運用が可能になります。

| SEOツール選定基準 | 詳細 |

|---|---|

| 目標の明確化 | 自社のSEO施策の目標に合わせて機能を選定 |

| ツールタイプ | 特化型 vs オールインワン型 |

| 使いやすさ | 操作性や分析結果の分かりやすさを確認 |

| 予算 | 無料ツール活用または月額数千円~数十万円の有料ツール |

無料ツールを最大限活用方法

インハウスSEOを実施する際は、まずは無料ツールの活用から始めるのが賢明です。効率的なSEO施策には、目的に応じた複数のツールの組み合わせが効果的です。

特におすすめの無料ツールには、関連キーワードを一括取得できる「ラッコキーワード」、検索ボリュームを確認できる「キーワードプランナー」、検索トレンドを調査できる「Google Trends」、ページ表示速度を測定する「PageSpeed Insights」、コンテンツの類似度をチェックする「CopyContentDetector」などがあります。

これらのツールを組み合わせることで、キーワード選定から競合分析、ユーザー体験の改善まで、インハウスSEOに必要な幅広い分析が可能になります。特に初期段階では外部委託コストを抑えながらSEOの基盤を構築できるため、社内のSEOノウハウ蓄積にも役立ちます。無料ツールの特性を理解し、それぞれの長所を活かした運用を心がけましょう。

データ分析と改善につなげるワークフロー

効果的なインハウスSEOを実現するには、収集したデータを分析し、改善施策につなげるワークフローの確立が不可欠です。ECサイトの事例では、複雑だった更新プロセスを簡素化することで大きな成果を上げました。

従来の「翻訳会社→SEOレビュー→ブランディングレビュー→IT適用」という多段階のプロセスを「ブランディングレビュー→個人での変更適用」に簡略化したのです。この変更により、月額13万円のコスト削減だけでなく、商品カテゴリページの迅速な改善が可能になりました。

具体的な分析と改善のワークフローとしては、①データ収集(Search Console、Analyticsなど)→②分析(重要KPIの特定)→③問題点の洗い出し→④改善施策の実行→⑤効果測定という流れが効果的です。このサイクルを素早く回すことで、検索順位の平均35位から20位への向上、クリック数25%増という成果につながりました。

インハウスSEOの大きな強みは、このようなワークフローの改善が社内判断だけで迅速に実行できる点にあります。

インハウスSEO導入で陥りがちな失敗と対策

リソース不足による中途半端な実施

インハウスSEOで最もよくある失敗が、リソース不足による中途半端な実施です。当初想定した以上に作業量が発生し、人手が足りなくなるケースが非常に多いのが現実です。

例えば、ライターが執筆した記事の最終チェックやアクセス解析、改善案の洗い出しなど、SEO対策には地道で時間のかかる作業が山積みです。特にWebライターやWebディレクターといった専門人材が不足している企業では、SEO対策が停滞してしまいがちです。

こういった状況を解決するには、部分的な作業を外注したり、SEO対策支援会社に依頼したりするなど、リソースを補填する対策が効果的です。インハウスSEOの利点を活かしながらも、すべてを自社だけで抱え込まず、必要に応じて外部リソースを活用することで、施策を中断させることなく継続的に推進できます。

短期的な成果を求めすぎる経営判断の修正法

インハウスSEOにおいてよくある問題が、経営層の短期的な成果への期待です。SEOは「投資」的な性質を持ち、効果が現れるまで最低でも半年程度かかります。そのため、数週間で結果を求められると挫折してしまいがちです。

この問題を解決するには、まず経営層にSEOの特性を丁寧に説明することが重要です。具体的には、SEOは一度効果が出始めると長期的に資産として蓄積され、将来的には大きなリターンをもたらす点を強調しましょう。

また、短期と中長期の目標を分けて設定し、まずは検索順位の変動や流入キーワードの増加など、途中経過を可視化できる指標で進捗を報告することも効果的です。経営判断を修正するには、SEOと並行して即効性のある運用型広告なども組み合わせることで、バランスの取れたマーケティング戦略を提案できます。

適切なナレッジ共有ができない組織的課題

インハウスSEOを成功させる上で大きな障壁になるのが、SEOに関するナレッジが組織内で適切に共有されない問題です。SEOのノウハウが特定の担当者だけに集中すると、その人が異動や退職した際に一から再構築する必要が生じ、施策の継続性が失われてしまいます。

この課題を解決するには、定期的な社内プレゼンテーションやワークショップを開催し、SEOの知識を組織全体で共有する仕組みを構築することが重要です。例えば、月に一度の「SEOランチ&ラーニング」で成功事例や最新トレンドを共有したり、ナレッジベースを構築してSEOに関する情報を誰でもアクセスできる状態にしておくことが効果的です。

また、メンター制度を導入して経験豊富なスタッフが新メンバーを指導する体制を整えることで、組織全体のSEOスキルを底上げできます。こうした取り組みにより、特定の担当者に依存しない体制が構築され、インハウスSEOの持続的な成功につながります。

インハウスSEO成功事例

月間10万PVを達成した製造業の成功プロセス

ある製造業の中小企業では、インハウスSEOを導入し、月間10万PVという大きな成果を達成しました。成功の鍵となったのは、まず経営層がSEOの重要性を十分に理解し、専任担当者の配置と必要なリソースの確保を行ったことです。

具体的なプロセスとしては、最初に業界特化型のキーワード調査を徹底的に行い、ターゲットとなる顧客が実際に検索する専門用語を特定しました。次に、自社の技術力や製品知識を活かした高品質なコンテンツを計画的に制作。社内の技術者が持つ専門知識を活用することで、競合他社にはない深い洞察を提供できました。

また、月次でのPDCA実施を徹底し、アクセス解析ツールから得られたデータを基にコンテンツの改善や新規記事の方向性を迅速に決定していました。これにより外注型SEOでは実現できなかったスピード感のある改善サイクルが確立され、約8ヶ月で目標を達成したのです。

少人数チームで実現したECサイトのSEO改善事例

あるアパレル系ECサイトでは、マーケティング部のわずか3名でインハウスSEOを推進し、オーガニック流入を半年で150%増加させることに成功しました。彼らの取り組みのポイントは、まず既存ページの徹底的な内部最適化からスタートしたことです。商品ページのメタデータ改善と画像ALT属性の見直しだけでも、初月から検索順位に変化が見られました。

次に、商品ごとに「選び方ガイド」を作成し、ユーザーの悩みに応える質の高いコンテンツを少しずつ制作しました。特に効果的だったのは、顧客サポート部門から集めた「よくある質問」を記事化する取り組みです。

限られたリソースでも成功した理由は、「毎週金曜日のSEOタイム」という1時間のミーティングを設け、小さな改善を継続したことにあります。大掛かりな施策ではなく、「できることから着実に」という姿勢がインハウスSEOの真価を発揮したケースです。

BtoBサービス企業の問い合わせ数増加施策

あるSaaSを提供するBtoB企業では、インハウスSEOの導入により問い合わせ数が半年で約200%増加する成果を挙げました。成功の秘訣は、営業部門とマーケティング部門の密接な連携にありました。

まず、営業担当者から集めた「顧客がよく抱える課題」をキーワードリサーチに活用。これにより見込み客が実際に検索する専門的なフレーズを特定できました。次に、業界専門用語を解説する記事や導入事例、課題解決のためのガイド記事を戦略的に制作し、問い合わせにつながる導線を整備しました。

特に効果的だったのが、既存のお客様へのインタビューをもとにした成功事例コンテンツです。これらは高い専門性と説得力を持ち、競合他社のコンテンツと差別化できました。

インハウスSEOにより、最新の市場動向に合わせたコンテンツをタイムリーに公開でき、結果として問い合わせの質と量の両方が向上。社内のSEOノウハウも着実に蓄積されています。

まとめ:インハウスSEOで成果を最大化するために

インハウスSEOは、社内にノウハウを蓄積し、迅速かつ柔軟な施策を実行できる一方で、専門知識やリソースの確保、属人化リスクなどの課題もあります。

成功のためには、経営層の理解と全社的な協力体制、継続的な教育や情報共有、効果測定と改善サイクルの徹底が不可欠です。自社に最適な体制と運用フローを整え、長期的な視点で取り組むことで、インハウスSEOの効果を最大限に引き出すことができます。

なお、弊社では、クライアント企業様を主役としたマーケティングの内製化・リスキリング支援を行っております。

外注予算が限られている場合でも、補助金を活用しながらコストを最適化し、自社で戦略的にマーケティングを推進できる体制を構築します。インハウス化に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。