「顧客情報を管理していても、その情報が社内の各システム間で共有されていない…」そんな課題を抱えていませんか?CRMシステムは顧客データの一元管理に優れていますが、他のシステムと連携させることで、その真価が発揮されます。単独で使用するだけでは、データの二重入力や情報の分断が生じてしまうことも。

本記事では、CRMのデータ連携がもたらす業務効率化や顧客体験向上などのメリットと、連携時に注意すべきポイントを徹底解説します。システム連携によって、あなたの会社のCRM活用をワンランク上のステージへと引き上げるヒントをご紹介します。

Contents

CRMデータ連携とは?基本概念と重要性

CRMシステムの基本機能と連携の必要性

CRMシステムは、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化、マーケティング支援、顧客サポートなどの基本機能を備えています。しかし、これらの機能だけでは企業の複雑な業務ニーズに対応しきれません。なぜなら、顧客とのやり取りは複数のチャネルや部門を横断して発生するからです。

CRMの真価を発揮するには、他のビジネスシステムとのデータ連携が不可欠です。例えば、コールセンターシステムとCRMを連携させることで、オペレーターは顧客の過去の問い合わせ履歴や購買情報をリアルタイムで参照でき、パーソナライズされた対応が可能になります。

また、他システムとの連携により、データの重複入力が解消され、最新の顧客情報を全社で共有できるようになります。これは単なる業務効率化だけでなく、顧客満足度の向上や収益増加にも直結します。

データ連携の必要性は、顧客中心のビジネス展開においてますます高まっています。顧客との各接点で得られた情報を統合し、360度の顧客ビューを構築することで、より戦略的な意思決定や顧客体験の向上が実現するのです。

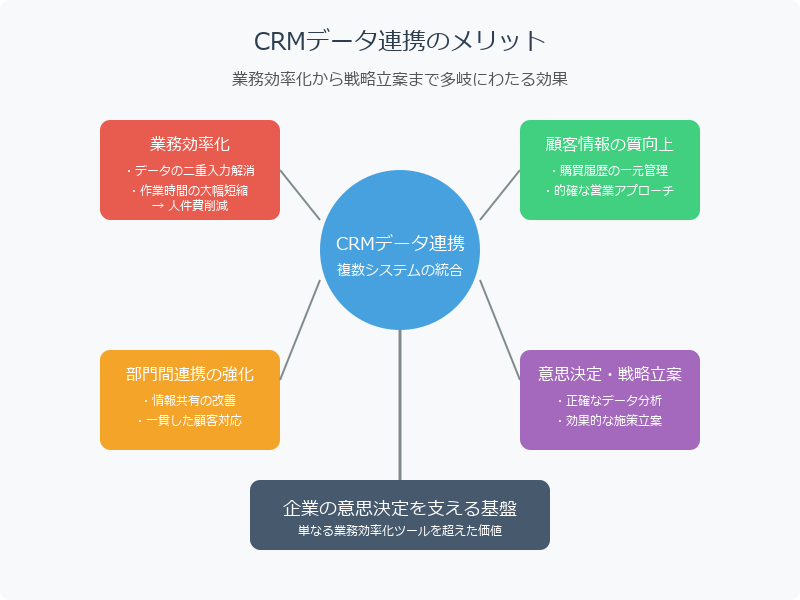

CRMデータ連携で実現できること

CRMとビジネスシステムの連携により、企業は多くの業務課題を解決できます。まず、顧客情報の一元管理が実現できるため、部門間で散在していた情報を統合し、組織全体で一貫した最新データを参照できるようになります。これにより顧客対応の質が向上します。

手作業でのデータ入力も劇的に効率化されます。例えば、CRMとMAツールの連携により、顧客情報を自動で共有できるため、入力ミスの防止や作業時間の削減に繋がります。その結果、社員はより価値の高い業務に集中できるようになります。

部門間のコミュニケーションも飛躍的に改善します。カスタマーサポート部門がCTIシステムと連携したCRMを使えば、顧客対応履歴をリアルタイムで確認しながら適切な対応が可能になります。

さらに重要なのは、リアルタイムでの情報可視化による迅速な経営判断です。営業状況やマーケティング効果を常に最新データで把握できるため、競争力の向上に直結します。

CRM連携はこのように、組織全体での顧客理解を深め、パーソナライズされた顧客体験の提供を可能にします。

CRMについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRMデータ連携の具体的なメリットと効果

業務効率化と人的コスト削減

CRMとの連携で二重入力作業から解放され、業務効率化と人的コスト削減を実現できます。例えば、F-RevoCRMを導入したヘルス&ケア事業を展開する企業では、データ連携によって事務作業の負担が大幅に減少し、トラブルも解消されました。

また、コールセンター業務においても、CRMとの連携により業務プロセスが効率化され、オペレーターの負担軽減につながっています。学習塾での導入事例では、生徒情報の一元管理により事務スタッフの作業時間が約30%削減されました。

さらに、CRM連携がもたらす効果は単なる効率化だけではありません。業務プロセスの可視化により「脱属人化」が進み、特定の担当者に依存していた業務が組織全体で共有できるようになります。また、紙媒体からの脱却によるペーパーレス化も実現し、情報共有がスムーズになります。

PDCAサイクルを効果的に回せるようになることで、継続的な業務改善と生産性向上も期待できるでしょう。CRM連携は単なるシステム導入ではなく、業務プロセス全体の最適化を支援するソリューションなのです。

顧客データの質向上による営業力強化

CRMと複数システムを連携させることで、顧客データの質が飛躍的に向上します。例えば、ECサイトの購買履歴、コールセンターの問い合わせ記録、SNS上の行動データなどを統合することで、顧客の全体像を360度の視点で把握できるようになります。

このような高品質な顧客データは、営業活動の精度を高める強力な武器となります。営業担当者は顧客の興味・関心や過去の購買パターンを正確に把握できるため、無駄なアプローチを削減し、見込み度の高い顧客に集中できるのです。

また、CRM連携によって営業プロセスも最適化されます。顧客のライフサイクルステージに合わせた適切なアプローチが可能になり、成約率の向上につながります。

さらに、AIによる予測分析も可能になり、次に購入しそうな商品の推測や離反リスクの早期発見など、先手を打った営業戦略の展開が実現します。

部門間の情報共有とコミュニケーション改善

CRM連携による部門間のデータ共有は、組織全体のコミュニケーション改善に大きく貢献します。部門の垣根を超えたデータ共有により、マーケティング部門が把握した顧客ニーズや効果的なアプローチ方法を営業部門とリアルタイムに共有できるようになります。

これまで社内に散在していた情報がCRMに集約されることで、顧客に関する情報をどの部門からでも即座に把握できるようになります。例えば、営業担当者は顧客との商談履歴だけでなく、サポート部門が対応したトラブル内容や解決策まで確認できるため、次回の訪問時により適切な対応が可能になります。

データの分析結果を部門間で共有することは生産性向上に直結します。単に顧客情報を収集するだけでなく、それを適切に活用することでCRMの真価が発揮されるのです。

データに基づく意思決定と戦略立案

CRMと他システムの連携がもたらすデータ統合は、企業の意思決定を根本から変革します。購買履歴や問い合わせ記録、Webサイト訪問データなどを一元管理することで、顧客の全体像を正確に把握できるようになります。

このような統合されたデータは、経営判断の強力な武器となります。例えば、特定の商品に関心を示した顧客層の傾向分析から、効果的なマーケティング戦略を立案できます。また、顧客の好みや行動パターンを予測することで、より的確なアプローチが可能になるのです。

データドリブンの意思決定は、感覚や経験に頼る従来のアプローチと比べて成功確率が高まります。なぜなら、定量的なデータに基づいているため、市場の変化や顧客ニーズを客観的に捉えられるからです。

CRMデータ連携の注意点と課題

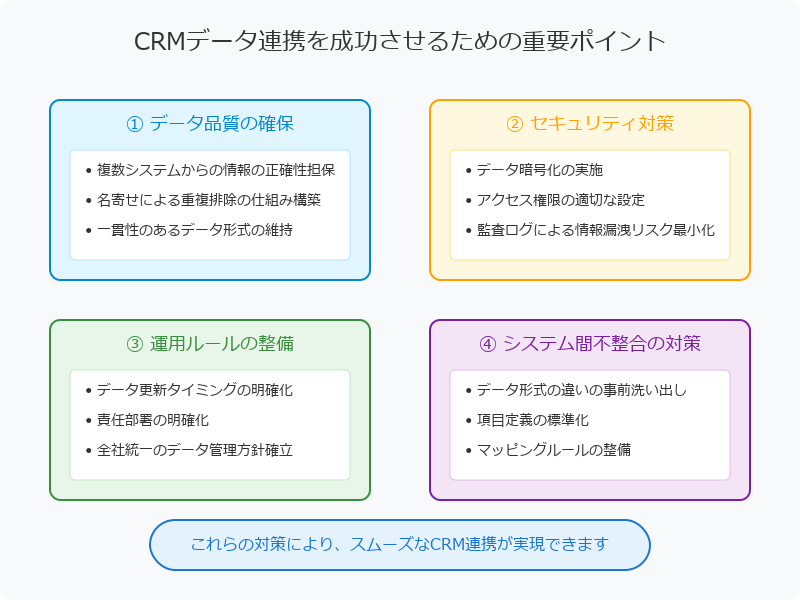

データ品質の確保と重複排除

データ品質の確保はCRM連携成功の鍵です。まず、データクレンジングの導入が重要です。これは表記ゆれや重複登録などの「ダーティデータ」を洗浄する作業で、連携前に実施することでデータの一貫性が保たれます。

CRM連携時には、部署ごとに異なる入力方法を統一し、データの粒度や表記方法を標準化することが必須です。特に顧客情報の名寄せ(同一顧客の統合)はシステム間連携の成否を左右します。

重複データの排除には、RPAやAIなどのテクノロジーの活用が効果的です。人手による対応では膨大なデータ処理に限界がありますが、自動化ツールを使えば効率的に高品質なデータ統合が可能になります。

また、データの品質は一度整備して終わりではなく、継続的な維持管理が必要です。定期的なデータチェックと整備を行うための仕組みづくりが、長期的なCRM連携の成功につながります。

セキュリティとプライバシー保護の対策

CRM連携において顧客データを扱う以上、セキュリティとプライバシー保護は最優先事項です。まず実施すべきは、通信暗号化に加えてデータベース自体の暗号化です。これにより情報漏洩リスクを最小化できます。

また、適切なアクセス権限管理も不可欠です。部門や役職ごとに閲覧・編集可能な範囲を限定することで、不要なデータアクセスを防止します。

さらに監査ログの活用も重要なポイントです。「いつ、誰が、どのデータにアクセスしたか」を記録し、定期的にレビューすることで、異常なアクセスや不正利用を早期に発見できます。最近では、これらのログデータをSIEMツールと連携してリアルタイム監視する企業が増えています。

プライバシーポリシーの整備も忘れてはなりません。収集する個人情報の内容や目的、第三者提供の有無を明示し、ユーザーがデータ開示や削除を求める際の連絡先も明記しましょう。法改正や企業のサービス変更に合わせた随時更新も重要です。

運用ルールと社内プロセスの整備

CRM連携を成功させるには、適切な運用ルールと社内プロセスの整備が不可欠です。CRM運用チームの設置から始め、ツールの効果測定やPDCAを回す担当者を明確にしましょう。マーケティング部門や営業部門が既存業務と並行してCRMを運用するのは困難なため、専任チームの構築が望ましいです。

また、詳細な社内運用ルールの策定も重要です。顧客情報の収集ルートや重複チェック方法、データ入力の標準化など、明確なガイドラインを設けることで、データの整合性を確保できます。例えば、同一顧客が別々のデータとして登録されるような入力ミスを防ぐために、氏名や会社名の表記ルールを統一することが効果的です。

さらに、現場スタッフからの定期的なフィードバックを収集する仕組みも構築しましょう。例えば、マーケティング部門から営業部門への引き継ぎタイミングに問題があれば、スコアリング設定を見直すなど、継続的な改善が可能になります。

システム間の不整合と対応策

CRMと他システムの連携では、様々な要因でデータ不整合が発生します。主な原因は「自社から外部サービスへの通信エラー」と「Webhook通知の不達や遅延」です。

通信エラーには、ネットワーク障害によるリクエスト二重処理、サービス過負荷による応答遅延、サービスダウンによるデータ未反映などがあります。これらは外部サービスのデータベースに重複データを生じさせ、不整合の原因となります。

また、Webhook通知に関しては、自社システムのエンドポイントダウンによる通知未達、ネットワーク遅延による通知遅れ、複数通知の順序乱れなどの問題が発生する可能性があります。

これらの不整合に対処するには、「リコンサイルバッチ」の実装が有効です。実装する際は、不整合箇所の洗い出し、データ量と処理時間の最適化、不整合検知時の対応方針、エラーハンドリングと冪等性の確保、イレギュラーケースへの対応策などを検討することが重要です。

| データ不整合の主な原因 | 対応策 |

|---|---|

| 通信エラー(ネットワーク障害、過負荷など) | リトライ機能の実装、エラーログの監視 |

| Webhook通知の問題(未達、遅延、順序乱れ) | リコンサイルバッチによる定期確認 |

| 部分的な失敗によるデータ不整合 | トランザクション管理、冪等性の確保 |

CRMツールについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRMデータ連携の実装方法

APIを活用した連携方法

APIを活用したCRMデータ連携は、システム間の情報共有を効率化する強力な手段です。連携の基本ステップとして、まずは連携先システムのAPIキーを取得し、CRMシステムの管理画面で適切に設定することから始めます。APIキーは最小限の権限設定で安全に管理することが重要です。

次に、APIエンドポイントの正確な設定が必要です。連携先システムへのアクセスポイントとなるURLを正しく指定し、APIバージョンやパスパラメータなどを確認します。

データの送受信においては、HTTPリクエストの構築方法を理解し、GET、POST、PUT、DELETEなどの適切なメソッドを選択します。変数を活用することで、ダイナミックなデータ連携も可能になります。

最も重要なのはエラーハンドリングです。HTTPステータスコードを活用してエラータイプを識別し、構造化されたエラーレスポンスの処理方法を実装します。タイムアウト設定や再試行メカニズムも導入し、安定した連携環境を構築しましょう。

EAIを活用した連携方法

EAI(Enterprise Application Integration)は、CRMと他の基幹システムを効率的に連携させるための重要なアプローチです。EAIツールを活用することで、CRMとERP、SCMなどの社内システム間でデータをシームレスに共有できます。

EAIの最大の特徴は、データ形式や構造の変換機能です。異なるシステム間でもデータの整合性を保ちながら情報をやり取りできるため、CRM連携の信頼性が向上します。リアルタイム連携とバッチ処理の両方に対応しており、業務要件に合わせた柔軟な設定が可能です。

近年は従来のオンプレミス型だけでなく、クラウドにも対応したハイブリッド型EAIツールも登場しています。これにより、SaaSとして提供されるCRMとオンプレミスの基幹システムを効果的に連携させることができます。

EAIを活用したCRM連携の主なメリットには、業務効率の大幅な向上、データの一元管理による情報品質の向上、リアルタイムデータに基づく迅速な意思決定、そして将来的なシステム拡張への柔軟な対応力が挙げられます。

データ連携の頻度とリアルタイム性の選択

CRMデータ連携において、頻度とリアルタイム性の選択は業務効率に大きく影響します。バッチ処理は一定間隔でまとめてデータを更新する方法で、システム負荷を抑えられるメリットがありますが、リアルタイム性には欠けます。一方、リアルタイム連携は発生したデータをすぐに反映するため、最新情報に基づいた迅速な意思決定が可能です。

どちらを選ぶかは業務の性質によって異なります。例えば、コールセンターでは顧客対応中にリアルタイムで情報を参照する必要があるため、リアルタイム連携が不可欠です。一方、日次の売上集計などの分析業務では、バッチ処理で十分な場合が多いでしょう。

| 連携方式 | 特徴 | 適した業務 |

|---|---|---|

| バッチ処理 | システム負荷低減、コスト抑制 | 定期レポート、日次集計 |

| リアルタイム連携 | 即時反映、最新情報活用 | 顧客対応、緊急対応 |

| ハイブリッド | 重要度に応じた使い分け | 複合的な業務環境 |

CRMと連携可能な主要システム・ツール

CRMとSFAの連携による効果

CRMとSFAの連携は、営業活動の効率化と顧客管理の質を大幅に向上させます。この連携により、見込客の情報がシームレスに共有され、営業担当者は手作業でのデータ移行作業から解放されます。

具体的には、SFA画面上でCRMに蓄積された顧客のWeb行動履歴やスコア情報を直接確認できるため、営業アプローチの質が向上します。顧客がフォームを通じて情報を入力すると、その情報が自動的に営業担当者に通知され、適切なタイミングでのフォローが可能になります。

また、SFAで管理されている商談状況をCRMと連携させることで、マーケティング部門は営業活動の状況を基にしたより効果的なナーチャリング施策を展開できます。これにより部署間の連携が強化され、機会損失の削減と成約率の向上につながるのです。

| 連携のメリット | 具体的効果 |

|---|---|

| リード情報の自動共有 | CSV出力入力作業の削減、リアルタイムな情報連携 |

| 顧客情報の統合管理 | Web行動履歴やスコア情報を営業活動に活用 |

| 部署間連携の強化 | 営業・マーケティング間の情報共有が円滑化 |

| 成約率の向上 | 適切なタイミングでの営業アプローチが可能 |

CRMとSFAの違いや活用法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRMとMAの連携による効果

CRMとMAツールの連携は、マーケティングから営業への顧客情報の受け渡しをシームレスにする強力な仕組みです。従来は「MAからリードをCSV形式でエクスポート→営業がSFAにアップロード」という手順が必要でしたが、連携により完全自動化が実現します。

この連携の最大の効果は、部署間の垣根を越えた協力体制の構築です。マーケティング部門は見込み客の育成に集中し、適切なタイミングで営業部門に引き継ぐことができます。営業担当者はMAで取得したWeb行動履歴やスコア情報をCRM画面上で直接確認できるため、顧客の関心に合わせた提案が可能になります。

さらに、商談状況など営業活動の情報をマーケティングと共有することで、ペンディング顧客へのナーチャリング施策など、より精度の高いマーケティング活動を展開できます。これにより機会損失が減少し、成約率の向上につながります。CRMとMAの連携は、顧客との接点を一元管理し、営業とマーケティングの協働を促進する重要な基盤となるのです。

| 連携メリット | 得られる効果 |

|---|---|

| リード情報の自動連携 | 手作業によるデータ移行の工数削減 |

| 顧客行動の可視化 | Web行動履歴やスコアに基づく効果的な営業アプローチ |

| 部門間のシームレスな情報共有 | マーケティングと営業の連携強化と一貫したメッセージング |

| ナーチャリングの最適化 | 営業活動状況に基づく適切なフォローアップ施策の実施 |

CRMとCTIの連携による効果

CRMとCTIの連携は、コールセンター業務に革新をもたらします。顧客から電話があった際、CRMに蓄積された情報が自動的に画面にポップアップするため、オペレーターは問い合わせ履歴を確認しながら対応できます。これにより応対品質が向上し、顧客は迅速な問題解決を体験できるのです。

また、顧客情報の一元管理により、オペレーター間で情報共有が進み、担当者が変わっても一貫した対応が可能になります。初めて対応する顧客でも過去の応対履歴を参照できるため、顧客は何度も同じ説明をする必要がなく、スムーズなコミュニケーションが実現します。

さらに営業面では、顧客の購買履歴や問い合わせ内容を把握しながら対応できるため、適切なタイミングで関連商品やサービスを提案することも可能です。CRMとCTIの連携は、単なる業務効率化だけでなく、顧客満足度向上と売上増加の両方に貢献する重要な施策といえるでしょう。

| 連携メリット | 具体的なメリット |

|---|---|

| 入電ポップアップ機能 | 迅速な顧客対応と問題解決の実現 |

| 顧客情報の一元管理 | 担当者が変わっても一貫した対応が可能 |

| 購買・問い合わせ履歴の活用 | 適切なタイミングでの関連商品提案 |

その他連携可能なシステム(ERP、LINE、ECサイトなど)

CRMは基幹システムであるERPをはじめ、LINE公式アカウントやECサイトなど、多様なシステムとの連携が可能です。ERPとの連携により、受発注管理や在庫情報、会計データなどをCRMと統合でき、顧客対応と業務管理の一元化が実現します。

LINEとの連携では、顧客とのコミュニケーションチャネルが拡大します。顧客からの問い合わせや注文をLINE経由で受け取り、その情報をCRMに自動反映することで、応対履歴の管理や分析が可能になります。

ECサイトとCRMの連携では、購買履歴や閲覧履歴などの顧客行動データを統合・分析できます。この情報を基に個別の商品推奨やキャンペーン情報の配信も実現できるため、販売機会の創出につながります。

これらの連携により、顧客との多様な接点から得られる情報を一元管理し、より精度の高い顧客理解と最適なアプローチが可能になるのです。

| 連携システム | 主な連携内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ERP | 受発注・在庫・会計データ | 業務管理と顧客対応の一元化 |

| LINE | 顧客コミュニケーション | チャネル拡大と応対履歴管理 |

| ECサイト | 購買・閲覧履歴 | 顧客行動分析と販売機会創出 |

CRMを導入、データ連携にはCRMコンサルティング会社を頼るのも一つの手段です。CRMコンサルティングについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

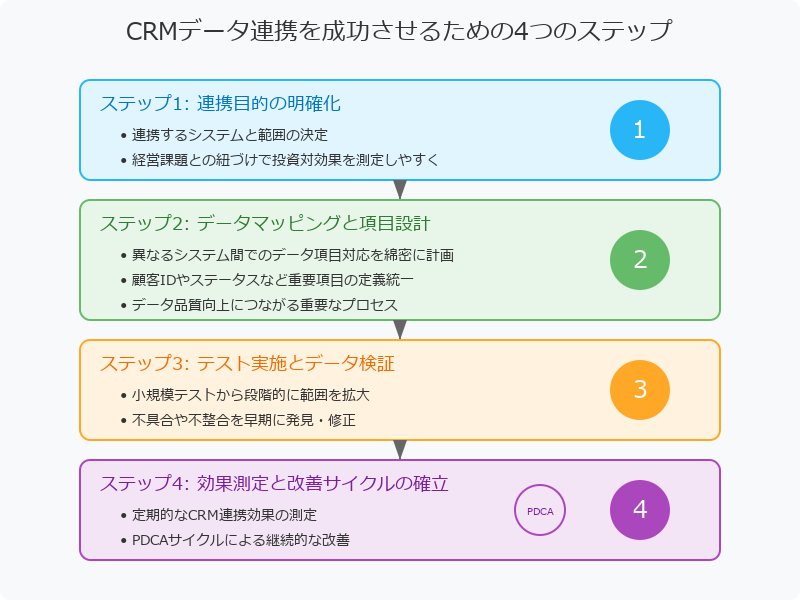

CRMデータ連携の導入ステップと成功のポイント

目的の明確化と連携範囲の決定

CRM連携を効果的に進めるには、まず目的の明確化と連携範囲の適切な決定が不可欠です。マーケティング部門と営業部門の連携をスムーズにするためには、「5W1H」のフレームワークを活用すると効果的です。

具体的には、「誰に渡すか(WHO)」では営業戦略との整合性や担当者リソースを考慮し、「いつ渡すか(WHEN)」では営業活動の対応サイクルを意識します。「どこで渡すか(WHERE)」は営業サイドが確実に情報を受け取れる環境を整備することが重要です。

さらに「何を渡すか(WHAT)」では営業部門が本当に必要とする情報を事前に擦り合わせ、「目的設定(WHY)」ではCRMの定義範囲と営業部門との連携範囲を明確化します。「どのように渡すか(HOW)」では精度向上に必要な環境や方法を検討します。

このフレームワークを用いることで、部門間の役割と責任が明確になり、データ連携の目的に沿った最適な範囲設定が可能になります。

データマッピングと項目設計の重要性

データマッピングと項目設計は、CRMとCTIなどのシステム連携で最も重要なプロセスの一つです。これは単なる技術的作業ではなく、ビジネスプロセス全体の効率化に直結します。

まず、連携するシステムごとにデータ項目を洗い出し、それぞれの役割を明確に定義する必要があります。例えば、電話番号のフォーマットや顧客IDの体系など、システム間で異なる可能性がある項目は特に注意が必要です。

次に、データのマッピングルールを明確に設定します。CTIシステムの「発信者番号」がCRMのどの項目に対応するのか、通話履歴の時間情報はどのように変換されるのかなど、詳細に決めていきます。

また、エラー処理の設計も重要です。必須項目が欠落している場合や形式が不正な場合の対応フローを事前に定義しておくことで、運用開始後のトラブルを最小限に抑えられます。

適切なデータマッピングと項目設計により、CTIとCRM連携は安定し、営業効率や顧客対応力が大幅に向上します。

テスト実施とデータ検証のプロセス

CRM連携システムのテスト実施とデータ検証は、成功のための重要なステップです。りそな銀行の営業支援ツール連携プロジェクトでは、この工程に十分な時間を割いています。

テスト実施は複数段階に分けて行います。まず、ユーザー検証テストでは、実際のユーザーが要件通りに操作できるか確認します。これはリリース前にユーザーがシステムに触れる貴重な機会です。次に、実際の稼働環境でのシステムテストを行い、不具合や改善点を洗い出します。

データ検証では、連携先システムとのデータの整合性や変換ルールが正しく機能しているかを徹底的にチェックします。テスト結果の問題点はリリース前に修正し、最終的にはユーザーと外部システム担当者との認識合わせを行います。

特に重要なのは、万が一のトラブル発生時の対応策を事前に準備しておくことです。適切なテストと検証プロセスにより、CRM連携はスムーズに稼働し、顧客満足度向上に貢献します。

導入後の効果測定と改善サイクル

CRMデータ連携導入後の効果測定は成功の鍵となります。効果的なアプローチとして、マーケティングキャンペーンの成果をCRMデータを用いて測定し、継続的な改善サイクルを確立することが重要です。具体的には、A/Bテストやアトリビューション分析を活用して施策を最適化していきます。

ITソリューション企業の事例では、プロジェクト管理とリソース配分にCRMシステムを活用しています。顧客要望や納期に基づいた最適なリソース配分により、プロジェクトの品質と収益性が向上。さらに、顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理することで、担当者変更時もスムーズな引き継ぎが可能になりました。

効果測定では具体的なKPIを設定し、定期的に計測することでPDCAサイクルを回します。他社事例を参考にしながらトライ&エラーを繰り返し、CRM連携の運用改善に取り組むことが成功への近道です。データに基づく継続的な改善プロセスこそが、CRMデータ活用の真価を発揮させる重要な取り組みといえるでしょう。

業種別CRMデータ連携の活用事例

製造業におけるCRM-ERP連携の成功事例

SaaS企業におけるCRM-CTI連携の事例

SaaS企業では、CRMとCTIの連携が顧客対応の質を飛躍的に向上させています。その代表的な事例として、税理・会計事務所向けクラウドサービスを提供するアカウンティング・サース・ジャパン株式会社の取り組みが挙げられます。

同社は従来、固定電話とプロジェクト管理ツールの組み合わせでカスタマーサポートを運営していました。しかし、過去の応対履歴が参照しづらく、手書きメモに頼った非効率な業務体制が課題となっていました。

そこで同社はsalesforceとBIZTELを導入し、CRMとCTIの連携を実現。この連携により、顧客情報がCRMに一元化され、オペレーターの手書きメモ作成やコミュニケーションコストが大幅に削減されました。業務の平準化も進み、一人当たりの対応可能数が増加。さらに、レポート機能によってPDCAサイクルを回す材料が得られるようになり、業務効率化と顧客対応品質の両方が向上しました。

このように、SaaS企業におけるCRMとCTIの連携は、顧客との良好な関係構築や契約率維持・向上に直結する重要な戦略となっています。

出版社におけるCRM-SFA-MAの連携事例

出版社での成功事例として、株式会社プレジデント社のCRM-SFA-MA連携が注目されています。同社はSFA・CRM・MAシステムを一体的に導入し、メールマガジン配信の効率化に成功しました。顧客属性に基づいたパーソナライズされた情報提供を目指し、これまで手作業で行っていた顧客属性の抽出や配信内容の作成を自動化。これにより、HTMLメール作成の効率化も実現しています。

その結果、メールの開封率とクリック率が大幅に向上し、顧客満足度の向上にもつながりました。また、ビッグローブ株式会社も同様の連携により、メール配信の最適化と顧客情報のリアルタイム管理を実現。光回線の早期開通や顧客ニーズに合った最適なサービス提供が可能になりました。

このようなCRM-SFA-MAの連携は、データの一元管理と可視化、効果的な顧客育成、部門間の連携強化など多くのメリットをもたらします。成功の鍵は、データのスコアリングや重複データのクレンジング、各部門の役割明確化にあります。

CRMを活用した施策については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRMデータ連携で業務革新を実現するために

CRMのデータ連携は、業務効率化や営業力強化、意思決定の高度化など、企業活動に多大なメリットをもたらします。しかし、効果を最大化するためには、データ品質の確保やセキュリティ対策、運用ルールの整備といった注意点への対応が不可欠です。

さらに、システム間の不整合を防ぐための事前設計や運用後の継続的な改善も重要なポイントです。APIやEAIを活用した適切な連携方法を選び、目的や連携範囲を明確にしたうえで導入を進めることが成功の鍵となります。

業種や業態に合わせた活用事例も参考にしながら、自社に最適なCRMデータ連携を実現し、競争力強化につなげていきましょう。

なお、弊社ではマーケティングチームの立ち上げや事業の企画・推進に多数関わってまいりました。その中で、MA・SFA・CRMの導入支援において、CRMツールを導入、運用することもあります。導入に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。