「インハウスが流行っている」という言葉を耳にしたことはありませんか?多くの企業が外部委託していた業務を社内リソースで対応する「インハウス化」が近年大きなトレンドとなっています。

しかし、本当にインハウスは自社に合っているのでしょうか?アウトソーシングとの違いやメリット・デメリットを理解せずに導入すると、想定外のコストや組織の混乱を招くリスクも。この記事では、インハウスの基本から実践まで、インハウス導入を検討している企業担当者の方に役立つ情報を詳しく解説します。

Contents

インハウスとは?基本的な意味と企業内での位置づけ

インハウスの定義と一般的な活用分野

インハウスとは、企業が業務を外部委託せず、自社内で行うことを指します。英語の「In-house」は「組織内・社内」を意味し、業務の「内製化」と捉えることができます。

最もわかりやすい例としては、コールセンターやコンタクトセンターの運営があります。インハウスでは、オペレーター業務だけでなく、指導や管理といった業務もすべて自社またはグループ企業内で実施します。

インハウスの概念は様々な分野で活用されています。マーケティング、デザイン、法務など、従来ならアウトソーシングされていた業種でも「インハウス○○」という形で内製化が進んでいます。例えば、インハウスデザイナーは自社のブランド関連デザインからロゴ・Webデザインまで幅広く手がけ、インハウスローヤーは企業内で法務業務全般を担当します。

また、研修などを外部機関に依頼せず、自社施設や自社専用プログラムで実施することも「インハウス」と呼ばれることがあります。企業が自社の強みを活かすため、核となる業務を内製化する流れは、近年ますます重要視されています。

日本企業におけるインハウス採用の現状と傾向

日本企業におけるインハウス化の動きは年々活発化しています。企業が直面する採用コストの高騰や、外部委託による企業文化とのミスマッチといった課題が背景にあります。

特に注目すべきは採用活動のインハウス化です。自社採用担当者が主体となって採用活動を行うことで、外部委託に比べてコスト削減効果が顕著に現れています。また、企業の魅力を直接求職者に伝えることでブランディング強化にも繋がっています。

インハウス化によって採用ノウハウが社内に蓄積され、長期的な採用力強化に結びつく点も大きなメリットです。一方で、採用担当者の負担増加や専門知識不足といった課題も存在します。

最近では、ATS(採用管理システム)の導入やソーシャルリクルーティングなど、テクノロジーを活用したインハウス採用が進化しています。企業規模や業種に応じて、インハウスと外部委託のハイブリッド型を採用する企業も増えており、それぞれの強みを活かした最適な採用戦略が模索されています。

インハウスの種類と組織構造における位置づけ

インハウスには様々な運用形態があります。まず「完全インハウス型」は、企業が全ての関連業務を社内で完結させるモデルです。一方「ハイブリッド型」は、コア業務は内製化しながらも専門性の高い一部を外部に委託するアプローチです。

組織構造における位置づけとしては、大きく3つのパターンがあります。「集権型モデル」では独立したデザイン部門が全社的な戦略を統括し、一貫性を保ちやすいというメリットがあります。「分散型モデル」は各事業部門にデザイナーを配置し、現場のニーズに柔軟に対応できる点が強みです。「マトリックス型モデル」はこれら両方の利点を組み合わせた形態で、デザインの一貫性と現場対応の両立を図ります。

インハウスチームの組織内位置づけは企業の文化や規模、ビジネスモデルによって異なりますが、効果的な連携体制の構築が成功の鍵となります。

| インハウスの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 完全インハウス型 | 全業務を社内で完結、一貫性が高い |

| ハイブリッド型 | コア業務は内製化、専門領域は外部委託 |

| 集権型モデル | 独立したデザイン部門が全社戦略統括 |

| 分散型モデル | 各事業部門にデザイナーを配置 |

| マトリックス型モデル | 集権型と分散型の利点を組み合わせる |

インハウスとアウトソーシングの明確な違い

業務フローから見るインハウスとアウトソーシングの比較

インハウスとアウトソーシングの業務フローを比較すると、大きく5つの観点から違いが明確になります。

まず専門知識とスキルの面では、インハウスは自社をよく理解した既存チームで業務を進める一方、アウトソーシングでは必要なスキルを持つ専門家を外部から調達できます。

コントロールとコミュニケーションについては、インハウスでは即時かつ直接的なコミュニケーションが可能で、業務の管理がしやすいのに対し、アウトソーシングでは異なる場所やタイムゾーンでの作業となり、直接的なコントロールが難しい場合があります。

コスト面では、インハウスは給与や福利厚生などの固定費がかかりますが、長期プロジェクトでは効率的です。一方アウトソーシングは作業完了分のみの支払いで、短期プロジェクトに適しています。

柔軟性においては、アウトソーシングはニーズに応じたリソース調整が容易ですが、インハウスは人材追加に採用・研修時間を要します。

最後に企業文化との整合性では、インハウスは企業目標や文化と密接に連動しますが、アウトソーシングは企業理念との断絶が生じる可能性があります。

コスト構造の違い:初期投資からランニングコストまで

インハウスとアウトソーシングのコスト構造は大きく異なります。インハウスでは初期投資として人材採用費、研修費、設備投資、システム導入などの固定費が発生します。一方、アウトソーシングは初期投資が抑えられ、必要なときに必要なだけ利用できる変動費型の支出になります。

長期的なランニングコストを比較すると、インハウスは人件費や福利厚生費が固定費として継続的にかかりますが、業務量が多い場合は一人あたりのコストパフォーマンスが向上します。アウトソーシングは外部委託料に加え、マージンや手数料が上乗せされるため、長期的・大規模な業務では割高になる傾向があります。

ただし、インハウス化する際は無理に全てを自社で抱え込まず、業務量や事業規模に応じて段階的に進めることが重要です。初期段階では必要最低限のツールから導入し、経費を抑えながら少しずつ拡大していくアプローチが効果的です。

| コスト項目 | インハウス | アウトソーシング |

|---|---|---|

| 初期投資 | 採用費、研修費、設備投資、システム導入 | 基本的に少額 |

| ランニングコスト | 人件費、福利厚生費(固定費型) | 委託料、マージン(変動費型) |

| 長期的コスト | 業務量が多い場合は効率的 | 長期・大規模案件では割高に |

品質管理とスピード:どちらが優位か

品質管理とスピードにおいては、インハウスとアウトソーシングにそれぞれの強みがあります。インハウスの最大の利点は、自社のビジネスニーズを深く理解した担当者が品質管理を行える点です。自社の方針や価値観を熟知しているため、一貫性のある高品質なアウトプットを実現できます。

一方、スピード面ではアウトソーシングが優位に立つケースもあります。専門業者は経験豊富なスタッフと確立されたワークフローを持ち、短期間で大量の作業を処理できる体制を整えています。しかし、インハウスでは意思決定プロセスが短く、修正や変更にも迅速に対応できるという強みがあります。

品質とスピードのバランスを最適化するには、インハウス化の目的と指標を明確にすることが重要です。効率化を重視するのか、クリエイティブ面の向上を目指すのか、方向性を定めた上で、段階的に移行することがポイントです。例えば、広告運用では企画を社内で行い、制作は外部に委託するといったハイブリッド型も効果的です。

企業の成長段階に応じた最適な選択肢

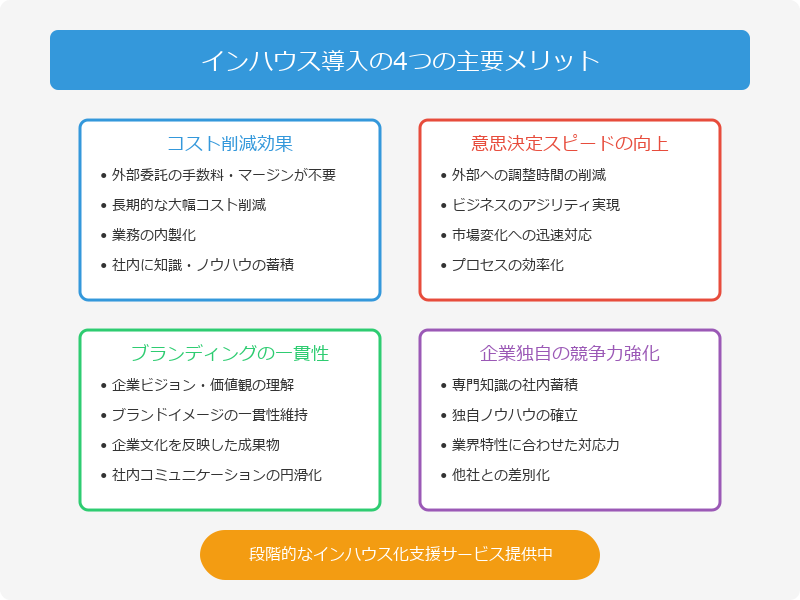

インハウス導入のメリット

コスト削減効果

インハウス導入による具体的なコスト削減効果は、多くの企業で実証されています。株式会社フィナンシャル・エージェンシーの事例では、デジタルマーケティングの専門知識を持つフリーランスを採用し社内完結の体制を構築したことで、広告代理店へ支払っていた手数料を大幅にカットできました。これにより、同じ予算でより多くの施策展開が可能になったのです。

CRABXCLUB合同会社では、クリエイティブ制作からデータ分析、広告運用まで一貫して社内処理できる体制を整えたことで、外注コストを30%以上削減。さらに意思決定の迅速化により、広告パフォーマンスも向上しました。

近年ではAIや自動化技術の導入により、インハウスのコスト効率はさらに高まっています。データ分析やキャンペーン最適化の自動化によって人的リソースが効率化され、メールマーケティングやSNS投稿のスケジュール管理などもオートメーションツールで大幅な工数削減が実現しています。

当社のマーケティング支援サービスでは、お客様の状況に合わせたインハウス化プランで、こうしたコスト削減効果を最大化するサポートを提供しています。

社内知識・ノウハウの蓄積と競争力強化

インハウス化を社内で進めていくことで、自社の担当者や部署に専門知識が蓄積され、競争力強化につながります。

長期的には、業界知識と組み合わさることで、一般的な支援会社よりも自社ビジネスに最適化された戦略を展開できるようになります。

ただし、特定の担当者に知識が集中すると、その人材が離職した際に施策が停滞するリスクがあります。このリスクを回避するには、複数の担当者へのスキル分散や社内マニュアル作成によるナレッジ共有が重要です。

例えば、SEOはストック型の施策であり、長期的に見れば投資コストを減らしながら自然検索からの売上を継続的に伸ばすことができます。

意思決定スピードの向上とアジリティの実現

インハウス体制における最大の強みは、意思決定のスピードが飛躍的に向上することです。NECネッツエスアイの事例では、ThoughtSpotというツールの導入により、データ活用と意思決定プロセスを大幅に効率化しました。従来は人手を介していた数値集計が自動化され、リアルタイムでの情報共有が可能になったのです。

この改革により「組織アジリティの向上」が実現し、市場変化への柔軟な対応力が強化されました。特筆すべきは、現場から経営層まで誰もがデータを活用できる環境が整ったことで、論理的な組織判断と全社意思統一が実現した点です。

ThoughtSpotの利点は「ユーザーの気持ちを考えた優しいツール」という点にあり、データ民主化を通じて企業全体の価値創造につながっています。NECネッツエスアイでは現在、予算管理業務の一部自動化を進め、将来的には全社5,000人規模への展開を視野に入れています。

ブランディングと企業文化の一貫性維持

インハウス体制の重要な利点として、「ブランディングと企業文化の一貫性維持」が挙げられます。社内の担当者は企業の価値観やビジョンを深く理解しているため、外部委託では難しい一貫したブランドメッセージを顧客に伝えることができるのです。

例えば、アップルのインハウスマーケティングチームは、同社の「Think Different」というブランド哲学を完璧に体現した広告キャンペーンを長期にわたって展開し、強固なブランドイメージを構築しました。

インハウス化によってブランドに関する知識や経験が社内に蓄積され、これが長期的な競争優位性につながります。特に複数の顧客接点を一貫して管理したい企業にとって効果的です。

ただし、この一貫性を維持するためには、マーケティングチームがブランドガイドラインを十分に理解し、定期的な研修や情報共有を通じて組織全体でブランド価値を浸透させる取り組みが不可欠です。

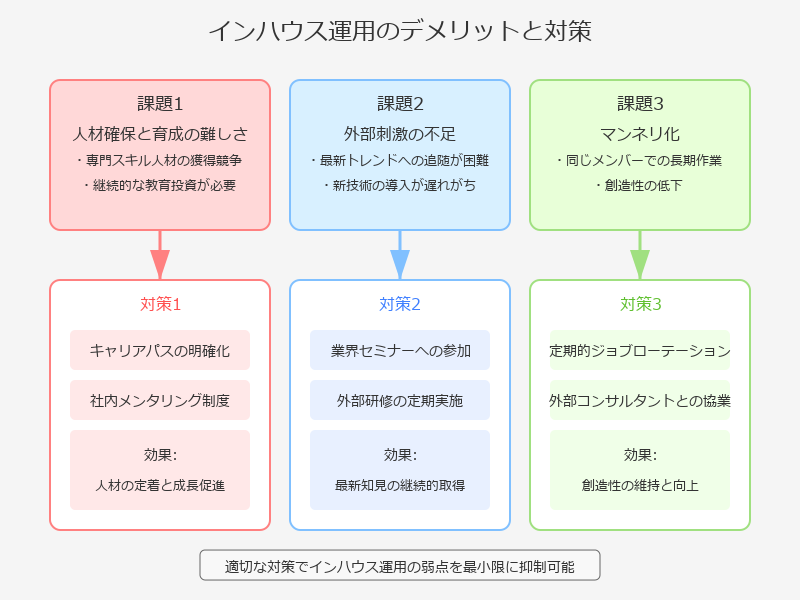

インハウス運用のデメリットと対策

人材確保・育成の難しさと具体的な対応策

インハウス運用における最大の課題は、人材の確保と育成です。インハウス化したい業種に精通した人材を新たに採用する方法と、社内人材を育成する方法がありますが、どちらにしても人件費が発生します。外注費の削減とのバランスを考慮する必要があるでしょう。

また、インハウス担当者が少人数の場合、業界トレンドなど多岐にわたる情報を一人でキャッチアップするのは困難です。さらに、ノウハウが担当者だけに集中し、他の社員と共有されないリスクもあります。

これらの課題に対しては、経営陣に長期的視点での取り組みを認識してもらうことが重要です。また、インハウス支援会社と連携して段階的に内製化を進める方法も効果的です。ノウハウが特定の担当者に集中しないよう、施策と結果を詳細に記録・共有する仕組みを構築しましょう。

最新トレンドや技術への追随の課題

インハウス化において、最新トレンドや技術への追随は大きな課題です。特にWeb広告運用では広告プラットフォームの頻繁なアップデート、SEO対策では検索エンジンの仕様変更、クリエイティブ制作ではトレンドの変化、SNS運用ではプラットフォームの急速な進化に常に対応する必要があります。

これらの課題に対処するには、業界セミナーや研修会への積極的な参加、オンライン学習プラットフォームの活用、専門メディアの定期購読などが効果的です。また、外部コンサルタントとの定期的な情報交換会や、競合分析を通じた市場動向の把握も重要です。

すべてを内製化するのではなく、コア業務はインハウスで担当し、専門的な分野は外部パートナーと連携するハイブリッドアプローチも効果的です。

インハウスチームのマンネリ化防止策

インハウスチームのマンネリ化は長期的な課題です。同じメンバーで長期間業務を続けると、アイデアが枯渇し創造性が低下しがちです。これを防ぐための効果的な対策がいくつかあります。

まず、ワークショップ型の研修を導入することで、従来の一方的な講義型から参加型へと変化させられます。「やらされ感」を払拭し、チームメンバーが主体的に考え意見を出し合う環境を作りましょう。

また、定期的なジョブローテーションも効果的です。担当業務を定期的に入れ替えることで、新たな視点や発想が生まれ、チーム全体の活性化につながります。

外部との交流機会を増やすことも重要で、異業種の担当者とのワークショップやセミナーへの参加が刺激となります。さらに、最新トレンドや事例を学ぶ機会を定期的に設けることで、知識のアップデートと新しい手法の取り入れが可能になります。

| インハウスチームのマンネリ化防止策 | 効果 |

|---|---|

| ワークショップ型研修の導入 | 主体性と参加意識の向上 |

| 定期的なジョブローテーション | 新たな視点と発想の創出 |

| 外部との交流機会の創出 | 異なる視点からの刺激 |

| 最新トレンド・事例学習 | 知識のアップデート |

インハウスで活躍する主な職種

インハウスエンジニア

インハウスエンジニアとは、外部に委託せず自社内でシステム開発や保守を担当する技術者です。社内のビジネスニーズを深く理解し、自社専用のシステムやアプリケーションの開発に従事します。社内の要望に迅速に対応できる点が最大の強みで、開発の優先順位を柔軟に変更できるため、事業変化にも素早く適応可能です。

また、日々の業務を通じて自社特有の知識やノウハウが蓄積され、それが競争力の源泉となります。さらに、セキュリティ面でも社外に機密情報を出さずに済むというメリットがあります。近年はDXの推進に伴い、多くの企業がインハウスエンジニアの採用・育成に注力しています。

インハウスデザイナー

インハウスデザイナーとは、社内に常駐して企画から制作までを一貫して担当するデザイン専門職です。自社のブランドやサービスに対する深い理解を持ち、一貫性のあるビジュアルコミュニケーションを実現できます。

マーケティング部門や開発チームとの連携もスムーズで、プロジェクトの進行がスピーディーになるメリットがあります。また、繰り返しの修正依頼にも柔軟に対応できるため、完成度の高い成果物が生まれやすい環境といえるでしょう。一方で、少人数で幅広いデザイン業務をこなす必要があるため、専門性の深化が難しいという課題もあります。

最近では、リモートワークの普及により、地方在住のデザイナーをインハウスとして採用する企業も増えています。

インハウスデザイナーについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

インハウス弁護士

インハウス弁護士とは、外部の法律事務所に依頼せず、自社に雇用されて法務業務を担当する法律専門家です。企業の事業内容や社内文化を深く理解しているため、スピーディーかつ的確な法的助言が可能です。

契約書のレビューや法的リスク分析、コンプライアンス体制の構築など、幅広い業務を担当します。外部弁護士への依頼と比較すると、長期的には人件費の削減につながるケースが多く、秘密情報の社外流出リスクも抑えられます。また、経営陣との距離が近いため、経営判断に法的観点を迅速に反映できる点も大きなメリットです。

近年は中堅企業でもインハウス弁護士の採用が増加傾向にあり、企業の法務機能強化に貢献しています。

インハウスマーケター

インハウスマーケターとは、社内に在籍し、自社のマーケティング戦略全般を担当する専門職です。顧客データや市場動向を分析し、自社製品・サービスの効果的なプロモーション施策を立案・実行します。

社内の各部門との連携がスムーズで、ビジネス戦略に沿った一貫性のあるマーケティング活動が可能となるのが大きな強みです。また、自社の商品やターゲット層への理解が深いため、より的確で効率的なマーケティング施策を展開できます。

外部の代理店と異なり、社内の課題や目標に即座に対応できるため、意思決定から実行までのスピードが格段に向上します。近年はデジタルマーケティングの重要性が高まる中、データ分析スキルを持つインハウスマーケターの需要が拡大しています。

インハウスSEO担当

インハウスSEO担当とは、自社内でサイトの検索エンジン最適化を専門に行うスタッフです。外部のSEO会社に委託せず、自社のウェブサイトがGoogleなどの検索結果で上位表示されるよう戦略を立案・実行します。

サイトの構造やコンテンツを継続的に改善し、検索クエリ分析やキーワード選定を通じてオーガニックトラフィックを増加させるのが主な役割です。自社ビジネスや業界に精通しているため、より的確なSEO施策を展開できるメリットがあります。

また、コンテンツマーケティングやサイト分析、競合調査なども担当し、マーケティング部門やシステム部門と連携してサイト全体の価値向上に貢献します。最近ではAI活用やコアウェブバイタルなどの技術トレンドに対応できる高度な専門性も求められています。

インハウス SEOについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

インハウス広告運用者

インハウス広告運用者とは、広告代理店などに委託せず、自社内で広告運用を担当する専門スタッフです。自社の商品やサービスに対する深い理解を持ち、マーケティング目標に合わせた最適な広告戦略を立案・実行します。

リアルタイムの分析と素早い改善が可能で、予算配分の調整や入札単価の変更などを即座に行えるのが強みです。また、広告アカウントに蓄積されたデータが社内資産として保持され、長期的な知見の蓄積につながります。

さらに、マーケティング部門や経営層との連携がスムーズなため、ビジネス戦略に沿った一貫性のある広告運用が実現します。デジタル広告の重要性が高まる中、インハウス広告運用のノウハウは企業の競争力強化に直結する要素となっています。

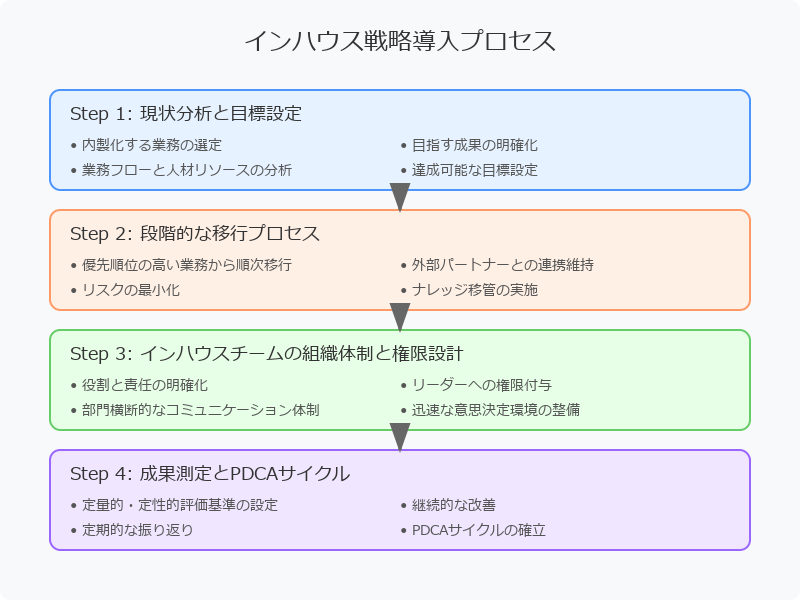

インハウス戦略の導入ステップ

インハウス化の準備:現状分析と目標設定

インハウス化に取り組む前に、現状を正しく分析し明確な目標を設定することが不可欠です。まず、現在の広告運用状況を徹底的に調査しましょう。どの媒体が効果を上げているか、改善余地がある施策は何かなど、データに基づいた分析が重要です。

この分析結果をもとに、インハウス化で達成したい具体的な目標を設定します。例えば広告費の削減率や、コンバージョン率の向上など、数値化できる指標を用いることで成果測定の基準となります。

目標設定後は、組織体制の構築に移ります。現状分析から得られた情報をもとに、必要な人材スキルや役割を明確にし、チーム内の責任分担を決定します。各メンバーの専門性を高めるための教育・研修も計画的に実施すべきでしょう。

インハウス化後も定期的に成果を評価し、フィードバックを行うことで運用を最適化できます。広告運用の効率と効果を最大化するためには、この準備段階を丁寧に進めることが成功への近道です。

段階的な移行プロセスと移行期間のリスク管理

アウトソーシングからインハウスへの移行は一度に行うのではなく、段階的なアプローチが成功の鍵です。まずは業務の一部だけをインハウス化し、ノウハウを蓄積しながら徐々に拡大していくプロセスが望ましいでしょう。移行期間中は外部パートナーとの併用体制を維持し、万が一の際のバックアップとして活用できます。

移行期間中のリスク管理も重要です。業務品質の低下を防ぐため、引継ぎには十分な時間を確保し、詳細な業務マニュアルを作成しましょう。また、移行プロジェクトの進捗管理は自社が主体となって行い、明確な責任分担を設定することが必要です。

定期的な品質チェックと報告体制を構築し、問題点は早期に発見・対処することでリスクを最小化できます。移行後も外部専門家によるアドバイザリーサービスを活用することで、最新のトレンドやベストプラクティスを取り入れながら、インハウスチームの成長を支援できるでしょう。

インハウスチームの構築:組織体制と権限設計

効果的なインハウスチームの構築には、適切な組織体制と権限設計が不可欠です。大きく分けると「ヘビーインハウス」「ミドルインハウス」「ライトインハウス」の3つの体制があります。

多くの企業が完全内製化を目指しますが、情報連携やサポートの欠如により組織への負担が増加するケースもあります。ノウハウ蓄積や広告パフォーマンス向上が目的なら、一部業務を外部委託するミドルインハウスが適している場合もあるでしょう。

インハウス化の初期段階では、運用スピードや必要工数の把握、人材採用基準の明確化など多くの課題が発生します。これらはインハウス支援会社と連携することで効果的に解決できます。

柔軟な運用体制を選択するスキルを身につけることで、組織の状況に応じた最適なインハウス形態を実現できます。人材の流動性が高まる現代では、固定的な体制よりも状況対応型の組織設計が重要です。

| インハウス形態 | 特徴 | 適した状況 |

|---|---|---|

| ヘビーインハウス | 完全内製型 | 十分な人材・ノウハウがある場合 |

| ミドルインハウス | 一部業務を外部委託 | ノウハウ蓄積段階の組織 |

| ライトインハウス | 一部業務を自社で実施 | インハウス化の初期段階 |

成果測定の指標設定とPDCAサイクルを回す

インハウス運用の成果を測定するためには、適切な指標設定が不可欠です。目標達成度を定量的に評価するKPI(重要業績評価指標)を設定し、常に効果測定を行いましょう。広告運用であれば、コンバージョン率や獲得単価などの指標が有効です。

PDCAサイクルを効果的に回すことも重要なポイントです。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のプロセスを継続的に実施することで、運用の最適化が可能になります。Web広告の強みは、リアルタイムでデータが更新される点にあります。この利点を活かし、常に最新状況を把握しながら臨機応変に改善を進めましょう。

ABテストの実施も効果的な手法です。異なる要素を比較検証することで、自社に最適な広告運用方法を特定できます。データに基づいた継続的な改善が、インハウス運用の成功を左右するのです。

業界別インハウス成功事例

マーケティング部門でのインハウス化成功事例

マーケティング部門におけるインハウス化の成功例として、A社の事例が挙げられます。広告運用をインハウス化した結果、CPAが半分以下になるという大幅な成果を実現しました。

インハウスマーケティングでは、運用型広告やSEO、LPO・EFOといった領域が特に内製化しやすいとされています。これらは比較的低コストで実施でき、知識やノウハウのある人材がいれば取り組みやすい特徴があります。

インハウスマーケティングの成功には、段階的な導入が鍵となります。まずは実施しやすい施策から順次インハウス化し、社内リソースに過度な負担をかけないよう配慮することが重要です。また、MA(マーケティングオートメーション)やCMSなどのツール活用により業務効率化を図ることも成功への近道です。

さらに、代理店との関係を完全に断ち切るのではなく、研修やコンサルティング、定期的な情報交換の場を設けることで、最新トレンドや技術変化に適応しやすい体制を構築することが、長期的な成功につながります。

デザイン・クリエイティブ部門のインハウス事例

デザイン・クリエイティブ分野でのインハウス導入の代表例として、

導入初期には「得体の知れない存在」として認識されていましたが、チームは地道な活動で社内の信頼を獲得していきました。具体的には、デザインに関するあらゆる相談に対応し、付加価値を付けたアウトプットを提供することで、インハウスデザイナーの価値を浸透させていったのです。

転機となったのは、

インハウスデザイナーの強みは、プロジェクトを横断的に見ることができる点にあります。全体を俯瞰し、サービス間のつながりや顧客ニーズの見落としに気づき、改善につなげられることが、外部委託にはない大きなメリットとなっています。

法務部門におけるインハウスローヤーの役割と効果

コールセンター・カスタマーサポートのインハウス運用事例

まとめ:インハウス導入がもたらす長期的な企業価値の向上

本記事では、インハウスの概念とアウトソーシングとの違いを徹底的に解説してきました。インハウスとは、外部に委託せず自社内で業務を遂行する体制のことで、コスト削減や社内ノウハウの蓄積、意思決定の迅速化といったメリットがあります。一方で、人材確保・育成の難しさや最新トレンドへの追随といった課題も存在します。

企業の成長段階や業界特性に応じて、インハウスとアウトソーシングを適切に選択することが重要です。マーケティング、デザイン、法務、コールセンターなど様々な分野での成功事例からわかるように、インハウス戦略は慎重な準備と段階的な導入プロセスを経ることで、ビジネスの競争力強化に大きく貢献します。自社に最適なインハウス戦略を検討する際は、本記事で紹介した導入ステップや対策を参考にしていただければ幸いです。

なお、弊社では、クライアント企業様を主役としたマーケティングの内製化・リスキリング支援を行っております。

外注予算が限られている場合でも、補助金を活用しながらコストを最適化し、自社で戦略的にマーケティングを推進できる体制を構築します。インハウス化に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。