「顧客のことをもっと理解したい」「営業活動を効率化したい」「既存顧客との関係を深めたい」—こんな課題をお持ちではありませんか?

これらの悩みを解決する鍵となるのが「CRM」です。顧客関係管理(Customer Relationship Management)の略であるCRMは、単なる顧客情報の管理ツールではなく、ビジネスの成長を支える戦略的なシステムです。

本記事では、CRMの基本概念から実践的な活用法、導入事例まで、幅広く解説します。業種別の活用ポイントや失敗しないための導入ステップなど、すぐに役立つ情報も満載です。CRMを活用して顧客との関係を深め、ビジネスを次のステージへ導きましょう。

Contents

CRMとは?基本概念と目的を理解しよう

CRMの定義と基本的な目的

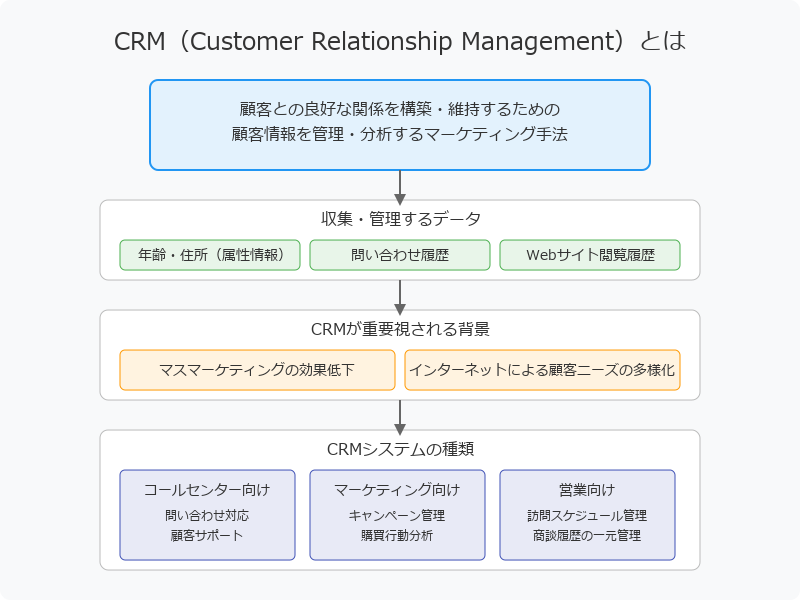

CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客との良好な関係を構築・維持するために、顧客一人ひとりの情報を管理・分析するマーケティング手法です。年齢や住所などの基本的な属性情報だけでなく、問い合わせ履歴やWebサイトの閲覧履歴など、幅広いデータを収集・管理することが特徴です。

CRMが重要視される背景には、現代の市場環境の変化があります。バブル時代のような一方的なマスマーケティングでは効果が薄れ、インターネットの普及により顧客ニーズが多様化しているため、顧客ごとに最適化されたアプローチが必要になっています。

効果的なCRMを実現するためには専用のシステムが必要です。コールセンター向け、マーケティング向け、営業向けの3種類があり、それぞれの目的に応じた機能を備えています。例えば営業向けCRMでは、訪問スケジュールや商談履歴を一元管理でき、顧客との関係構築を効率的に進められるのです。

CRMシステムの歴史と発展

CRMシステムの歴史は1990年代に遡ります。顧客を管理するという考え方自体は古くからありましたが、コンピュータ上でのCRMシステム化が本格的に始まったのは1990年代からでした。

この背景には、情報武装化の進行とバブル経済崩壊という二つの要因がありました。情報武装化とは、既存の会計システムや販売管理システムから顧客データを抽出し、営業活動に活用する動きです。また、バブル崩壊後の厳しい経済環境下で、新規顧客獲得より既存顧客維持の重要性が高まったことも、CRM発展を後押ししました。

1990年代後半には「CRM−顧客はそこにいる」という書籍の登場により、One to Oneマーケティングの考え方が広まり、日本でもCRMブームが起こりました。2000年代以降はSFAとの連携が進み、2010年代にはAI活用によって顧客行動の予測や最適なプロモーション提案が可能になりました。

現代では顧客との関係性維持が差別化の鍵となり、進化したCRMシステムが不可欠なビジネスツールとなっています。

CRMに搭載されている主な機能

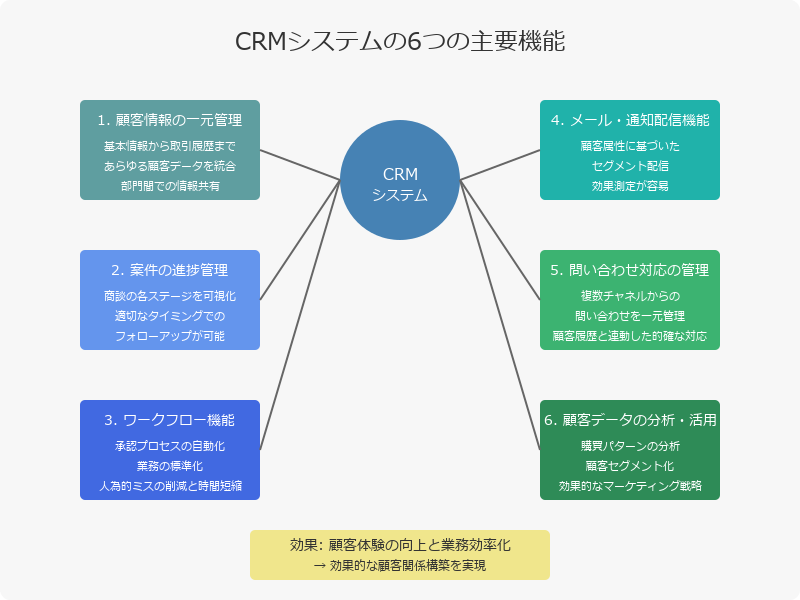

1)顧客情報の一元管理

CRMの顧客情報一元管理機能は、ビジネスの中核となる重要な機能です。この機能により、顧客の基本情報(氏名、連絡先、所属組織など)から取引履歴、問い合わせ記録、メールのやり取りまで、あらゆる顧客情報を一つのプラットフォームで管理できます。

これによって得られるメリットは計り知れません。まず、複数の部署で重複した顧客データを管理する必要がなくなり、データの不整合や更新漏れを防止できます。また、誰でも最新の顧客情報にアクセスできるため、担当者不在時でも適切な対応が可能になります。

さらに、蓄積された顧客データを分析することで、購買パターンの把握やニーズの予測が可能になり、より効果的なアプローチを実現できます。

2)案件の進捗管理

CRMの案件進捗管理機能は、営業活動の各フェーズを一目で把握できる強力な武器です。商談の開始から成約までの各ステップをシステム上で可視化することで、案件の停滞を防ぎ、適切なタイミングでのフォローアップが可能になります。

特に営業チームでは、「どの案件がどのステージにあるのか」「次にどのようなアクションが必要か」が明確になるため、優先順位づけが容易になります。例えば、見積提出から1週間経過した案件に自動的にフォローアップのリマインドを設定するといった活用法も効果的です。

また、管理者は案件全体の進捗状況をリアルタイムで把握できるため、営業予測の精度向上や適切な人員配置が可能になります。これにより、「売上が見込めそうな案件を見逃す」といったリスクを大幅に低減できるでしょう。

3)業務プロセスを効率化するワークフロー機能

CRMのワークフロー機能は、業務プロセスの効率化を実現する強力なツールです。承認プロセスの自動化や業務の標準化により、人為的ミスを減らし作業時間を大幅に短縮できます。

例えば、見積書の承認フローを設定すれば、担当者が作成した見積書が自動的に上長に送られ、承認後に顧客へ自動送信されるといった一連の流れを構築できます。これにより、従来のメールや紙ベースでの承認プロセスと比較して、処理速度が向上し、承認状況もリアルタイムで把握できるようになります。

また、定型業務のテンプレート化も可能です。新規顧客獲得後の初期対応やクレーム処理など、標準的な対応が必要な業務を事前に設計しておくことで、誰が担当しても一定水準のサービス提供が可能になります。

4)メールや通知の配信機能

CRMのメールや通知の配信機能は、顧客とのコミュニケーションを効率化する重要な機能です。この機能を活用することで、誕生日メッセージや製品アップデート情報、キャンペーン告知など、様々な情報を自動で配信できます。

特に注目すべきは、顧客の行動や属性に基づいたセグメント配信が可能な点です。例えば、「30代の女性で、過去3ヶ月以内に購入歴がある顧客」といった条件で絞り込み、ターゲットを絞ったメッセージを届けられます。

また、配信したメールの開封率やクリック率などの効果測定も可能です。どのような内容が顧客の関心を引いたのかを分析し、次回の配信内容を改善できるでしょう。

5)問い合わせ対応の管理機能

CRMの問い合わせ対応管理機能は、顧客からのあらゆる問い合わせを一元的に管理する重要な機能です。電話、メール、SNS、Webフォームなど複数のチャネルからの問い合わせをひとつのプラットフォームで管理できるため、対応漏れを防止できます。

顧客履歴と連動しているため、過去の問い合わせ内容や購入履歴を確認しながら対応できるのが大きな強みです。例えば、「先日購入した製品について」という問い合わせでも、どの製品を購入したのかすぐに把握できるため、的確な回答が可能になります。

また、よくある質問に対する回答テンプレートを用意しておけば、対応品質の均一化と回答時間の短縮も実現できます。問い合わせ内容の傾向分析も可能なため、製品改善や新サービス開発のヒントを得ることもできるでしょう。

6)顧客データの分析と活用機能

CRMの顧客データ分析・活用機能は、蓄積された膨大な顧客情報から有益なインサイトを導き出す強力なツールです。購買履歴や問い合わせ内容、Webサイト閲覧行動などのデータを分析することで、顧客の嗜好や購買傾向を把握できます。

例えば、「どの商品をよく一緒に購入するか」といった購買パターンの分析や、「優良顧客の共通特徴」を抽出することが可能です。これにより、クロスセルやアップセルの機会を特定し、売上向上に直結させられます。

また、顧客をセグメント分けする機能も重要です。年齢、地域、購買頻度などの条件で顧客をグループ化し、それぞれに最適なアプローチを設計できます。

CRMと他システム(MA・SFA・ERP)の違いとは?

MA:マーケティング業務の自動化を支援するツール

MAとは「Marketing Automation(マーケティングオートメーション)」の略で、見込み顧客の発掘から育成までのマーケティング業務を自動化するツールです。顧客行動の追跡や分析、メールマーケティングの自動化、リードスコアリングなどの機能を通じて、効率的な顧客獲得を支援します。

MAの大きな特徴は、見込み客の行動パターンに応じて最適なタイミングでアプローチできる点です。例えば、特定の資料をダウンロードした見込み客に自動でフォローメールを送信したり、Webサイトの閲覧履歴から興味関心を分析して、パーソナライズされたコンテンツを提供したりできます。

CRMとMAを連携させることで、マーケティングから営業へのリード引き渡しがスムーズになり、顧客情報の一元管理とマーケティング施策の効果測定が可能になります。

SFA:営業活動を可視化・効率化する仕組み

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動のプロセスを可視化し効率化するシステムです。商談管理や顧客訪問履歴、案件の進捗状況などを一元管理することで、営業部門の生産性向上に貢献します。

SFAの大きな特徴は、営業活動の「見える化」です。誰がどの顧客にアプローチしているか、商談はどの段階まで進んでいるかを組織全体で共有できるため、属人化していた営業ノウハウを組織の財産として活用できます。

また、SFAはモバイル対応が進んでおり、外出先からでもリアルタイムで情報更新が可能です。訪問直後に商談内容を入力できるため、情報の鮮度と精度が向上します。

CRMとSFAは密接に関連しており、多くのCRMシステムにはSFA機能が標準搭載されています。両者を連携させることで、マーケティングから営業、アフターフォローまで一貫した顧客管理が実現できるのです。

CRMとSFAの違いについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ERP:社内全体の情報を統合し経営判断を支える

ERP(Enterprise Resource Planning)は、社内全体の業務データを統合し、経営判断を支えるシステムです。会計・人事・販売・在庫・生産など、組織内のあらゆるデータを一元管理することで、企業の経営資源を最適化します。

ERPの最大の特徴は、部門間の情報共有を促進し、リアルタイムで経営状況を可視化できる点です。例えば、営業部門の受注データと生産部門の在庫情報が連携することで、適切な生産計画が立てられます。また、財務情報の一元管理により、迅速な意思決定が可能になります。

CRMが顧客接点の情報に特化しているのに対し、ERPは企業内部の業務効率化に重点を置いています。両システムを連携させることで、顧客対応から社内業務までシームレスな情報活用が実現できます。

CRM:顧客との信頼関係づくりに特化したシステム

CRMは「Customer Relationship Management」の略で、顧客との長期的な信頼関係構築に特化したシステムです。ERPが社内業務に、MAがマーケティング自動化に、SFAが営業プロセス効率化に重点を置くのに対し、CRMは顧客情報の一元管理と最適なコミュニケーションの実現に焦点を当てています。

CRMの最大の特徴は、顧客情報を体系的に管理し、パーソナライズされた対応を可能にする点です。基本情報だけでなく、購買履歴や問い合わせ履歴、顧客の好みなど多角的なデータを蓄積・分析することで、一人ひとりに最適なアプローチが実現できます。

このシステムを活用することで、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の最大化が図れます。また、他システムと連携させることで、マーケティングから営業、アフターフォローまで一貫した顧客管理が可能になり、さらなる効果を発揮するのです。

CRM導入によるビジネスメリット

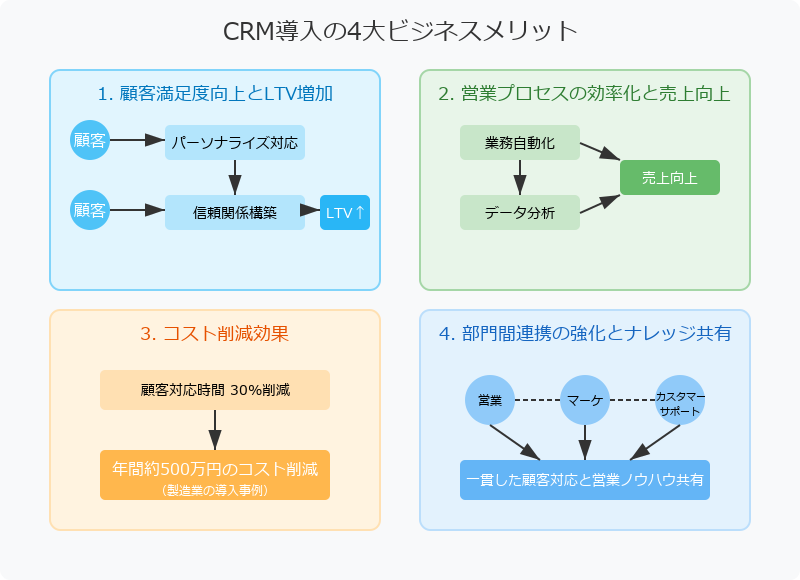

顧客満足度向上とLTV増加の関係性

CRMを導入することで、顧客満足度の向上と顧客生涯価値(LTV)の増加が密接に連動します。なぜなら、CRMを活用すれば顧客一人ひとりの好みや購買履歴を詳細に把握でき、パーソナライズされたサービスを提供できるからです。

例えば、顧客が購入した製品に関連する商品情報を同梱チラシで案内したり、購入記念日にメールで特別オファーを送信することで、顧客は「自分を理解してくれている」と感じるようになります。こうした丁寧なコミュニケーションが顧客との信頼関係を築き、リピート購入を促進します。

また、CRMを通じて収集した顧客フィードバックを製品改善に活かせば、さらに顧客満足度は高まります。顧客アンケートの回答を分析し、ニーズに合わせたサービス改善を行うことで、競合他社との差別化にも繋がります。

このように、CRMで顧客を深く理解し、一貫した質の高い対応を続けることで、長期的な顧客関係が構築され、結果としてLTVの最大化が実現するのです。

営業プロセスの効率化と売上向上

CRMの導入によって営業プロセスが大きく効率化され、結果的に売上向上に直結します。業務の自動化により、営業担当者はリスト作成やメール送信などの定型作業から解放され、より多くの商談に集中できるようになるのです。

クラウド型CRMを活用すれば、顧客情報をリアルタイムで更新・共有でき、過去の商談履歴や提案内容をすぐに確認できるため、スムーズな引き継ぎが可能になります。二重入力も防げるため、情報管理の効率が飛躍的に向上します。

さらに、CRMに蓄積されたデータを分析することで、成功率の高い営業アプローチを特定したり、関心度の高い顧客を見つけ出したりすることができます。これにより、経験や勘に頼る営業から、データに基づいた戦略的な営業活動へと進化させることが可能です。

オンライン商談ツールとの連携により移動時間を削減できるため、1日あたりの商談数を増やすことも可能になります。このように、CRMは営業プロセス全体の効率化を実現し、確実な売上向上へとつなげるのです。

クラウド型CRMについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

コスト削減効果と具体的な数値例

CRMの導入は業務効率化を通じた大幅なコスト削減を実現します。例えば、SFAやMAといったツールと連携することで、マーケティングや営業活動における手作業を減らし、プロセスを自動化できるのです。

ある製造業の企業では、CRM導入により顧客対応時間が約30%削減され、年間約500万円のコスト削減に成功しました。これは単なる作業効率化だけでなく、無駄な広告費の削減も寄与しています。

CRMを活用すれば、効果の薄い広告キャンペーンを特定し、予算を効果的な施策に再配分できます。ターゲティング精度が高い広告への投資や成果報酬型広告の導入も、ROI向上につながります。

注意すべきは、季節変動や景気変動などの外部要因です。これらを考慮したデータ分析を行うことで、より正確なROI評価と効果的なコスト削減が実現できるでしょう。

| CRM導入によるコスト削減効果 | 削減率/金額例 |

|---|---|

| 顧客対応時間の短縮 | 約30%削減 |

| 年間コスト削減額(製造業の例) | 約500万円 |

| 効果的な手段 | 無駄な広告費削減、ターゲティング精度向上、成果報酬型広告導入 |

| 考慮すべき要素 | 季節変動、景気変動などの外部要因 |

部門間連携の強化とナレッジ共有

CRMの活用によって部門間の情報共有と連携が大幅に強化されます。CRMシステムにアクセスすれば、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど各部署がリアルタイムで顧客情報を共有できるため、一貫性のある迅速な対応が可能になります。

例えば、営業部門はマーケティングが獲得したリード情報を基にパーソナライズされた提案ができ、サポート部門は営業が記録した顧客とのコミュニケーション履歴を参照してスムーズな対応ができるのです。

また、案件の進捗状況や担当者の行動をCRMに記録することで、マネージャーは正確な状況把握と適切な指導が可能になります。チームメンバー間でも相互サポートが容易になり、トラブルの早期発見・解決につながります。

さらに重要なのは、従来は個人に帰属していた営業ノウハウやナレッジをCRMで蓄積・共有できる点です。これにより組織全体の営業力が向上し、新人育成や担当者変更時の引継ぎもスムーズに行えるようになります。

CRM導入のデメリット

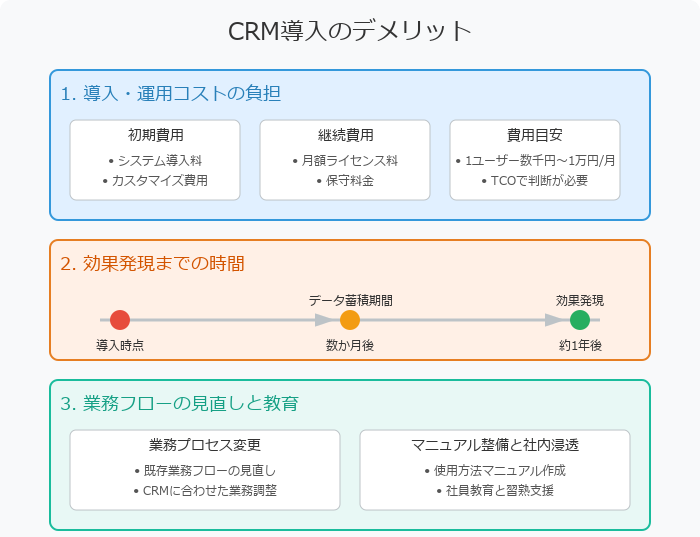

1)導入・運用にかかるコスト負担

CRMの導入・運用には一定のコスト負担が発生します。導入時には初期費用として、システム導入料、カスタマイズ費用、データ移行費用などが必要です。さらに、運用段階では月額のライセンス料や保守料金が継続的にかかります。

中小企業の場合、クラウド型CRMでも月額1ユーザーあたり数千円〜1万円程度の費用がかかるため、ユーザー数が多ければ相応の負担となります。オンプレミス型を選択すると、初期費用は数百万円から発生することも珍しくありません。

また、導入後のカスタマイズやシステム改修のたびに追加費用が発生することも考慮すべきです。CRM導入を検討する際は、単なる初期費用だけでなく、ランニングコストも含めた総所有コスト(TCO)で判断することが重要です。

適切なCRM選びには、自社の規模や予算に合った選択が必要です。無理なく継続できる投資計画を立てることが、長期的なCRM活用の鍵となります。

以下の記事では無料CRMツールについて詳しく解説しています。合わせてごらんください。

2)効果が現れるまでに時間が必要

CRMは導入したからといって、すぐに効果が現れるものではありません。システムの真価を発揮するには、十分なデータの蓄積期間と社員の習熟時間が必要です。一般的に、導入から効果を実感できるまでには数か月から1年程度かかることを理解しておくべきでしょう。

なぜこれほど時間がかかるのでしょうか。まず、有効な分析を行うための質の高い顧客データが蓄積されるまで一定期間を要します。また、社員がCRMシステムの操作に慣れ、日常業務の中で自然に活用できるようになるまでの学習期間も必要です。

短期的な成果を期待している場合は特に注意が必要です。CRMは短期的な売上向上策というよりも、中長期的な顧客関係構築のための投資と捉えるべきです。経営層も含めた全社的な理解と、継続的な運用改善への取り組みが、CRMの効果を最大化する鍵となります。

3)マニュアル整備や業務フローの見直しが求められる

CRMの導入には、既存の業務フローを見直し、マニュアルを整備する必要があります。なぜなら、CRMシステムを有効活用するには、データ入力のルールや顧客対応のプロセスを標準化することが不可欠だからです。

多くの企業では長年にわたって独自の方法で業務を行ってきたため、CRMへの移行は大きな変革となります。特に営業部門では「自分のやり方」にこだわる社員も多く、新しいシステムへの抵抗感が生じやすいでしょう。

また、業務フローの再設計には相応の時間と労力がかかります。例えば、顧客データの入力基準やフォローアップのタイミング、報告ルールなどを一から整備する必要があります。

この課題に対処するには、現場の意見を取り入れながら段階的に移行するアプローチが効果的です。業務フローの見直しを単なる負担ではなく、業務効率化のチャンスと捉え、全社で取り組む姿勢が重要です。

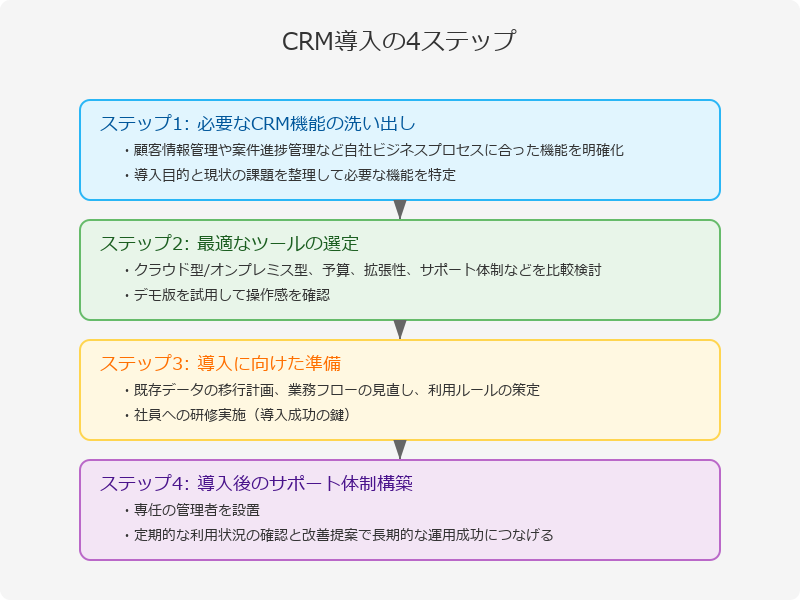

CRMを導入するための4つのステップ

自社に必要なCRM機能の洗い出し

中小企業がCRMを効果的に導入するには、自社に真に必要な機能を見極めることが重要です。まず、現状の顧客管理における具体的な課題を列挙しましょう。例えば「顧客情報が散在している」「過去の対応履歴を素早く確認できない」など、日々の業務で感じる不便さを洗い出します。

次に、それらの課題を解決できるCRM機能をリストアップします。このとき、「あったら便利」な機能ではなく「なければ困る」機能を優先的に選定することがポイントです。特に中小企業の場合、過剰な機能は操作の複雑さや導入コスト増加につながります。

具体的には、現場の営業担当者やカスタマーサポート部門へのヒアリングを実施し、本当に必要な機能を洗い出すことをおすすめします。また、社内のIT知識を持つ人材を巻き込み、技術的な実現可能性も同時に検討するとよいでしょう。必要な機能が明確になれば、次のステップであるCRMツール選定がスムーズに進みます。

最適なツールを選定する

CRMツールの選定は、先に洗い出した必要機能をもとに慎重に行いましょう。比較検討すべき重要な要素は、コスト面(初期費用・月額料金)、操作のしやすさ、将来的な拡張性、そして他システムとの連携のしやすさです。中小企業向けには、Salesforce、HubSpot、Zoho CRMなどが人気ですが、業種や規模に応じて最適なものは異なります。

デモ版やトライアル期間を活用して実際に使用感を確かめることが大切です。また、導入実績や口コミ評価も参考になるでしょう。社内のIT知識レベルに合わせたサポート体制の充実度も重要な選定基準となります。

我々のマーケティング支援サービスでは、お客様の業種や目的に合わせた最適なCRMツール選定をサポートしています。専門知識を活かしたアドバイスで、コストパフォーマンスの高いCRM導入を実現します。

導入に向けた準備を整える

CRMを効果的に導入するには、段階的な準備が欠かせません。まず、現状の情報管理方法を分析しましょう。調査によると、約2割の企業が顧客情報を紙媒体のまま管理し、データベース化している企業は半数に満たないのが現状です。

次に、データ入力方法も検討が必要です。多くの企業では「従業員が手で入力している」状況が一般的であり、自動入力の仕組みを整えることで業務効率化が図れます。

電子化・データベース化の障壁となっているのは、主に「手間がかかる」という理由です。一方で「導入コスト」を理由に挙げる企業は少なく、「ITリテラシーの不足」や「適したシステムがわからない」という声も見られます。

これらの課題を踏まえ、中小企業でのCRM導入には、システム選定だけでなく、データ移行計画や運用ルールの整備など、準備作業を丁寧に行うことが重要です。段階的アプローチで負担を抑えながら、効果的な導入を実現しましょう。

導入後のサポート体制を構築する

CRM導入後の成功を確実にするには、初期段階での手厚いサポート体制構築が不可欠です。まず、操作方法だけでなく業務での活用法まで理解してもらうため、座学とロールプレイングを組み合わせたトレーニングを実施しましょう。

特に導入直後は、利用者一人ひとりに寄り添った伴走支援が重要です。操作で躓いたときにすぐフォローできる体制を整え、特にキーユーザーへの教育は念入りに行いましょう。彼らが自部門のサポート役として機能することで、組織全体への浸透がスムーズになります。

また、CRM活用の成功事例(クイックウィン)を早期に創出することも効果的です。例えば、CRMデータを基に大口案件を受注した営業担当者の表彰や、効果的なキャンペーン実施など、目に見える形で成果を示しましょう。

さらに長期的な定着には、データ品質を高める管理ルールの設定や、定期的なデータクレンジングの実施、データ活用状況の可視化も重要です。こうした継続的なサポートがCRM活用の成功につながります。

CRMを導入、体制構築にはCRMコンサルティング会社を頼るのも一つの手段です。CRMコンサルティングについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRM導入後の評価と改善方法

CRM導入効果を測る重要KPI

CRM導入の効果を正しく評価するためには、適切なKPIの設定と測定が不可欠です。効果測定に重要なKPIとして、「LTV(顧客生涯価値)」「商品引き上げ率(初回購入からリピーターへの転換率)」「商品リピート率・離反率」「顧客育成率」「クロスセル・アップセル率」の5つが基本となります。

KPI設定の際は、自社の過去データだけでなく競合他社の数値も参考にすることが重要です。例えば、自社の定期継続率が55%で目標を65%に設定していても、業界平均が70%なら目標設定を見直す必要があります。

また、LTVを向上させるためには顧客単価の向上が重要な指標となります。1回あたりの購入金額が上がれば自然とLTVも上昇するからです。

CRMのKPI設定に課題を抱える企業の特徴として、「LTVの重要性は理解しているが具体的施策が不明確」「新規顧客獲得に依存している」「顧客分析ができていない」などがあります。これらの課題に該当する場合は、KPIの見直しが必要でしょう。

| 主要KPI | 内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| LTV | 顧客生涯価値 | 収益の長期的向上 |

| 商品引き上げ率 | 初回購入からリピーターへの転換率 | 顧客基盤強化 |

| リピート率・離反率 | 継続購入・解約の割合 | 顧客維持の指標 |

| 顧客育成率 | 顧客ロイヤリティの向上度 | 関係性強化 |

| クロスセル・アップセル率 | 追加・上位商品購入率 | 顧客単価向上 |

ROI評価の具体的な計算方法

CRM導入のROIを正確に評価するには、具体的な計算方法の理解が不可欠です。基本的なROI計算式は「(純投資利益÷投資コスト)×100」です。例えば、年間のCRM投資額が12,000ドルで、CRM導入により総マージンが75,000ドル増加した場合、ROI = ((75,000-12,000)÷12,000)×100 = 525%となります。

ただし、CRMだけでなく他の要因も収益に影響するため、複合的な指標での評価が重要です。効果的なROI測定には、事業指標(コスト削減・収益増加)、販売指標(平均販売サイクル期間・平均取引規模)、マーケティング指標(見込み顧客数・コスト)、サービス指標(解決時間・顧客満足度)など多角的な視点が必要です。

ROIを高めるCRM機能としては、自動注文配送、カスタマーサポート一元管理、クロス・アップセル支援、見積提供、顧客ポータル、売上予測などが特に効果的です。これらの機能を最大限に活用し、定期的に各指標を測定することで、CRM投資の真の価値を把握できます。

データ品質維持のためのルール作り

CRMのデータ品質を維持するには、適切なルール作りが欠かせません。単に重複を排除するだけでなく、誤った情報入力を未然に防ぐ仕組みが必要です。Zoho CRMでは、これを実現するための機能が充実しています。

特に効果的なのが承認プロセスの自動化です。例えば、営業担当者が25%を超える割引を入力すると、そのデータが自動的にロックされ、上司に承認依頼が通知される仕組みを設定できます。これにより赤字リスクを最小限に抑えられるのです。

また、ビジネスプロセスに沿った入力規則の設定も重要です。Zoho CRMのBlueprint機能を使えば、営業プロセスの各段階で必要な情報入力を要求し、確実にデータの品質を担保できます。営業活動が進むにつれて必要な情報が段階的に増え、最終的には完全で有効なデータが蓄積されていきます。

このようなルール設定により、データの一貫性が保たれ、より正確な分析や顧客対応が可能になります。

定期的な運用改善サイクルの回し方

CRMの効果を最大化するには、PDCAサイクルの定期的な運用改善が不可欠です。特に「Action」から次の「Plan」へスムーズに移行するために、KPT(Keep・Problem・Try)の定期開催が効果的です。

KPTでは、継続すべき取り組み(Keep)、次回解決すべき課題(Problem)、次のチャレンジ(Try)を決定します。ここでは個別施策ではなく、PDCA全体のプロセスを評価します。例えば、「このコミュニケーション方法が効率的だった」「この分析手法が新たな気づきを得られた」といった点を振り返ります。

また、施策管理者だけでなく、制作担当や代理店など関係者全員を交えて実施することが重要です。社内での理解を広げるために、A4用紙1枚程度の取り組みと結果のサマリーシートを作成することも効果的です。

こうした定期的な運用改善サイクルを回すことで、失敗から学び、次の施策の精度と効果を高めることができます。

CRMシステムの種類

クラウド型とオンプレミス型の違い

CRMシステムには主に「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。クラウド型CRMはインターネット経由でサービスを利用するタイプで、初期投資を抑えられ、導入までのスピードが速いのが特徴です。また、場所を選ばずアクセスできるため、リモートワークにも対応しやすく、自動アップデートによる最新機能の利用が可能です。

一方、オンプレミス型CRMは自社サーバーにシステムを構築するタイプです。初期費用は高くなりますが、長期的に見ればランニングコストを抑えられる場合があります。また、自社でカスタマイズの自由度が高く、セキュリティ面でも社内完結型のため安心感があります。

どちらを選ぶかは、予算規模や社内のIT環境、セキュリティポリシーなどによって異なります。中小企業であれば初期投資の少ないクラウド型、大企業や情報セキュリティが特に重要な業種ではオンプレミス型が選ばれる傾向にあります。

機能特化型・汎用型・業界特化型の違い

CRMは提供形態だけでなく、その機能範囲や特化分野によっても分類できます。まず「機能特化型CRM」は名前通り特定の機能に絞ったツールで、顧客情報管理や営業支援など、限られた業務に特化しているため導入コストを抑えられるメリットがあります。

一方「汎用型CRM」は幅広い機能を網羅した万能タイプで、様々な業務プロセスに対応できますが、その分コストが高くなる傾向があります。企業の成長に伴い拡張しやすいのが特徴です。

「業界特化型CRM」は医療や不動産、製造業など特定の業界向けに最適化されたシステムです。業界特有の用語や業務フローがあらかじめ組み込まれているため、カスタマイズの手間が少なく、導入後すぐに活用できます。

企業規模や業種、注力したい業務領域に応じて、これら3種類のCRMから最適なものを選ぶことが成功の鍵となります。

CRMツール選定のための比較ポイント

業界別おすすめCRMツールの特徴

業界ごとに最適なCRMツールは異なります。接客業・サービス業ではvisionaryが好まれており、会員マイページやポイント管理、アンケート機能などが充実しています。株式会社サンルートではQRコードを活用したWEBアンケートにより顧客コミュニケーションが向上しました。

製造業や販売営業向けではSalesforceが強みを発揮します。リード管理や豊富なAPI連携、営業分析の自動レポート機能などが特徴です。ヒロセ電機株式会社では販売予測の精度向上や迅速な意思決定が可能になりました。

専門領域ではF-Revo CRMが注目されています。病院や教育機関、士業など業界特有のルールに合わせて自由にカスタマイズできる点が強みです。やまと診療所では新患情報のリアルタイム共有によりリソースの最適化を実現しました。

| 業界 | おすすめCRMツール | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 接客業・サービス業 | visionary | 会員管理、ポイント/クーポン管理、アンケート機能 |

| 製造業・販売営業 | Salesforce | リード管理、API連携、営業分析 |

| 専門領域(医療・教育など) | F-Revo CRM | 柔軟なカスタマイズ性、ドキュメント管理 |

機能と価格のバランスを考えた選び方

CRMツール選びでは、必要な機能と予算のバランスが重要です。まず、自社のビジネスモデルに基づいて本当に必要な機能を特定しましょう。機能が多いほど価格は上がりますが、実際に使う機能だけを厳選することでコスト削減が可能です。例えば、高度な顧客データ分析やマーケティングオートメーション機能が必須なら、それに見合った価格帯のCRMを選ぶべきですが、基本的な顧客情報管理だけが目的なら、シンプルで低コストなツールで十分でしょう。

また、将来の事業拡大も見据えて、スケーラビリティのあるCRMを選ぶことも大切です。初期費用だけでなく、月額利用料、カスタマイズ費用、保守料金などのランニングコストも含めた総所有コスト(TCO)で判断することをお勧めします。さらに、導入後のサポート体制も重視すべきポイントです。問題発生時の対応スピードや、定期的なアップデート提供などのサポート品質が、長期的なCRM活用成功の鍵となります。

既存システムとの連携性を重視した選定

CRMを選定する際は、既存システムとの連携性が業務効率化の鍵となります。まず現状システムの洗い出しを行い、連携したいデータの種類やフォーマット、更新頻度を明確にしましょう。

APIの種類選定も重要なポイントです。WEB-APIは柔軟性が高くリアルタイム更新に対応、CSV連携はシンプルで汎用性が高い、SOAPはXMLベースで複雑なデータ構造に対応といった特徴があります。選択には取り扱うデータ量やセキュリティ要件を考慮する必要があります。

API連携方法には、システム間で直接API接続する方法とAPI連携サービスを利用する方法があります。直接連携はカスタマイズの自由度が高い反面、開発工数がかかります。連携サービス利用は導入が容易である一方、継続的な利用料が発生します。

自社にIT人材がいない場合は、外部コンサルタントの活用も検討しましょう。専門知識を持つパートナーとの協業により、最適なCRM連携を実現できます。

CRM ツールについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

将来の拡張性を見据えた選択基準

CRMツール選びでは、将来の事業拡大を見据えた拡張性が重要なポイントです。拡張性の高いCRMを選ぶことで、ユーザー数の増加やデータ量の拡大に柔軟に対応でき、長期的な運用が可能になります。

具体的な選択基準としては、ユーザー数の拡張が容易か、データ容量の増加に対応できるか、新機能の追加や既存機能のカスタマイズが可能か、そして他システムとの連携性があるかを確認しましょう。

最初は必要最低限の機能からスタートし、事業成長に合わせて段階的に機能を追加できるツールを選ぶことで、コストの最適化も実現できます。クラウド型CRMはスケーラビリティに優れ、拡張性が高いことが多いため、中長期的な事業計画がある企業には特におすすめです。

将来の展望を見据えたCRM選びは、後々のシステム刷新や大規模な移行作業のリスクを回避し、持続的なカスタマーリレーションシップ構築に貢献します。

業種別CRMカスタマイズのポイント

製造業に特化したCRMカスタマイズ例

製造業においては、市場のコモディティ化や顧客ニーズの変化によりCRM導入の必要性が高まっています。製造業特有の課題として、就業者減少による人手不足、顧客体験重視へのシフト、複雑な顧客情報管理、部門間連携不足、在庫リスク、最適な顧客訪問の実現などが挙げられます。

これらの課題に対し、製造業向けCRMをカスタマイズする際のポイントは、ERPや在庫管理システムとの連携性、外出先からでも使いやすいモバイルアプリの操作性、顧客データを守るセキュリティ対策、導入から定着までのサポート体制、試験的運用が可能なスモールスタート機能です。

製造業向けCRMは、地図機能による訪問計画最適化や滞在検知による活動ログ自動生成など、工場や取引先への訪問が多い業種特性に合わせた機能が効果的です。

サービス業向けCRMの特殊な設定

サービス業では顧客との継続的な関係構築が特に重要です。Zoho CRMなどのシステムでは、この業種特有の課題に対応する特殊な設定が可能です。

まず、サービス業向けCRMでは担当者の自動アサイン機能が有効です。顧客からの依頼に応じて最適な担当者を自動で割り当て、即時に通知することで対応の迅速化が図れます。

また、予約管理機能も重要です。サービス提供時間を明確に定義し、顧客が自由に予約登録や変更、キャンセルを行える環境を整えることで、顧客満足度が向上します。サービス完了後には業務報告書を作成する機能も便利です。

さらに、サービスカタログ管理機能を活用すれば、CRM上で各サービスの基本情報、提供時間帯、担当者などを一元管理できます。これにより、顧客一人ひとりに最適なサービス提案が可能になります。

複数チャネルからの顧客コミュニケーションを一元管理する機能も、サービス業のCRMにとって欠かせない設定です。

金融業界での規制対応とCRM活用

金融業界は厳格な規制が求められるため、IT化が遅れがちですが、2025年の壁への対応やコミュニケーションの変化といった課題からCRM導入が急務となっています。

金融業界でCRMを活用するメリットは多岐にわたります。まず、顧客情報を一元管理することで、データの改ざん防止や不正流出対策が実現できます。また、営業担当者やコールセンタースタッフ間での情報共有がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。

さらに、AIによる顧客属性の自動分析により、成功率の高い商談先を効率的に選定できるようになります。自動化機能を活用すれば情報伝達ミスも削減でき、業務効率が大幅に向上するでしょう。

ただし導入時は、セキュリティ確保のための高額な開発・運用コストや、アナログ運用からの切り替えによる混乱などの課題も考慮する必要があります。金融機関特有の業務に合わせたカスタマイズ性と堅牢なセキュリティが選定の重要ポイントとなります。

医療・ヘルスケア分野での特殊な活用法

医療・ヘルスケア分野では、患者データの効率的管理によるDX推進が進んでいます。CRMを導入することで、患者情報の一元管理が可能となり、個別化医療の実現に寄与します。診療履歴や検査結果などを統合的に把握できるため、より質の高い医療サービスを提供できるのです。

具体的な活用事例として、東京医科大学八王子医療センターでは、CRMをベースとしたかかりつけ医検索システムを導入し、地域医療連携を強化しました。また、心臓血管研究所付属病院では、紹介データや訪問記録の一元管理により、効率的な患者対応を実現しています。

さらに、医療業界特有の活用法として、SMSとの連携があります。高い到達率と即時性を持つSMSは、予約確認や服薬指示など、患者コミュニケーションに効果的です。KDDI Message Castなどのサービスを活用すれば、CRMと連携した一斉送信も容易になります。

医療分野におけるCRMは、単なる顧客管理ツールではなく、医療の質向上と業務効率化を同時に実現する重要なインフラとなっているのです。

業界別CRM活用事例

製造業でのCRM活用事例

製造業でも、CRMの導入によって顕著な成果を上げている企業があります。株式会社イムラは封筒製造販売を手がける企業ですが、部署ごとに顧客情報管理が統一されておらず、営業リードタイムが長期化するという課題を抱えていました。CRM導入後は商談内容がデータベース上で一元管理され、上長が進捗状況を把握できるようになりました。これにより成功事例の共有が進み、部門全体の営業力向上につながっています。

また、金属部品製造の株式会社相模化学金属では、営業部門の成果が伸び悩み、その原因究明に苦慮していました。CRMを活用して営業活動を可視化した結果、ボトルネックが特定でき、案件の受注数と売上が増加。さらに営業会議の資料作成時間がゼロになるなど業務効率も大幅に向上しました。

自動車部品メーカーの株式会社ミツバでは、CRM導入前はエクセルでの管理により情報共有が滞っていましたが、CRM導入後は従来2~3週間かかっていた案件処理が1週間で完了するようになり、管理者は部下の案件状況をリアルタイムで把握できるようになりました。

ITサービス業での顧客管理実践例

ITサービス業界でもCRMの活用が顕著な成果を挙げています。例えば株式会社小学館集英社プロダクションは、幼児教育サービス「ドラキッズ」のオンライン申し込みにおける残席管理にCRMを導入。Webフォームと連携した残席状況の自動更新により、業務負荷を大幅に軽減しました。

また、ECサイトを運営するアルペンローゼ株式会社では、直営店のようなOne to Oneコミュニケーションを実現するためにCRMを活用。顧客行動の詳細な分析に基づいたステップメール配信で高いクリック率を達成しています。

さらに、福岡ソフトバンクホークスはファンとの親密なコミュニケーション強化のためCRMを導入し、ファンデータを一元管理。メール・アプリ・会員サイトなど多様な媒体を活用した施策により、メールクリック率の向上とグッズ売上の増加を実現しました。

CRMを活用したこれらの事例からは、顧客情報の一元管理とデータに基づいたコミュニケーション施策が、顧客満足度向上と売上増加に直結することが明らかです。

小売・EC業界でのCRM戦略

小売・EC業界におけるCRM戦略では、顧客ロイヤルティの向上が重要な焦点となります。CRMを活用することで、顧客ごとの購入履歴や好みを詳細に把握し、特典やポイント制度を個別に管理できるようになります。

購入頻度や金額に応じた特典提供により、顧客にとって魅力的な購入体験を創出し、リピート率の向上につなげられるのです。また、蓄積したデータを基にアップセル(より高価な商品の提案)やクロスセル(関連商品の提案)を行うことで、自然な形で売上増加を実現できます。

さらに、ターゲットを絞ったキャンペーン展開も小売業におけるCRMの強みです。過去の購入情報を基に特定顧客グループへの効果的なプロモーションが可能になります。離反の兆候を示す顧客には、CRMの分析機能を活用して早期に特別オファーを提示するなど、きめ細かな対応が可能になるのです。

BtoB企業におけるCRM活用の特徴

BtoB企業におけるCRM活用は、長期的な取引関係構築に大きな効果を発揮します。消費者向けビジネスと異なり、BtoB取引では複数の意思決定者が関わる複雑な商談プロセスが特徴的です。CRMを活用することで、各担当者の役割や影響力を可視化し、適切なアプローチが可能になります。

事例として、あるBtoBマーケティング支援企業は、CRM(HubSpot)導入により休眠顧客の掘り起こしに成功しました。顧客データを分析し、ペルソナ設計やコンセプトダイアグラムを活用したリードナーチャリング戦略を展開。その結果、問い合わせ数が10倍に増加し、SQL創出件数も大幅に改善しました。

また、BtoB企業特有の長い商談サイクルにもCRMは有効です。案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでフォローアップすることで、商談クロージングの確度を高められます。さらに、組織的な営業活動の実現により、担当者が変わっても一貫したアプローチが維持できる点も、BtoB企業にとって大きなメリットです。

CRMを活用した施策については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

CRMデータを活用したマーケティング戦略

顧客セグメンテーションの高度化手法

顧客セグメンテーションは、CRMデータを活用することでより精度の高いマーケティング戦略を実現する重要な手法です。従来の単純な年齢や性別による分類から一歩進み、購買履歴、行動データ、属性情報などを複合的に分析することで、顧客の真のニーズや価値観に基づいたセグメンテーションが可能になります。

例えば、購買頻度が低下している顧客グループを特定し、リアクティベーションキャンペーンを実施することで、離脱を防止できます。また、顧客の行動パターンを詳細に分析することで、それぞれの状況に合わせた最適なアプローチを設計できるのもCRMの強みです。

さらに効果を高めるには、営業チームとカスタマーサクセスチームの連携が不可欠です。顧客から得た情報を共有し、目的達成を支援する体制を整えることで、パーソナライズされたサポートが実現します。これにより顧客エンゲージメントが向上し、長期的な関係構築につながるのです。

パーソナライズされたコミュニケーション戦略

CRMデータを活用したパーソナライズされたコミュニケーション戦略は、現代マーケティングの成功に不可欠です。特に注目すべきは「フォローメール」という手法です。これは商品購入後に顧客へ送られる感謝の意を示すメッセージや商品使用方法などを案内するメールで、一般的なメルマガと比較して圧倒的な開封率を誇ります。通常のメルマガの開封率が5%以下であるのに対し、適切に設計されたフォローメールは平均50%を超えることも珍しくありません。

このような高い効果を得るためには、メールの差出人名に個人名を含めたり、件名から広告色を排除するなどの工夫が重要です。また、購入からの日数に応じて最適なコンテンツを届けることで、顧客満足度とロイヤリティを高められます。

フォローメール施策はCRMの中でも比較的低コストで実施でき、顧客一人ひとりに複数回リーチできる点が魅力です。長期的な顧客関係構築に貢献し、リピート購入率向上に直結するため、今後も重要性が増していくでしょう。

顧客行動分析と予測モデルの構築

CRMに蓄積された膨大な顧客データを分析し、将来の行動を予測するモデルの構築は、現代マーケティングの大きな差別化要因となっています。機械学習を活用することで、従来の単純集計では見えなかった複雑なパターンを読み解き、顧客の次の行動を高精度で予測できるようになりました。

例えば、

予測モデル構築のプロセスは、まずビジネス課題の明確化から始まり、適切なデータ選定、モデル設計、そして結果の活用へと進みます。CRMデータを基にした予測分析は、顧客理解を深め、より効果的なマーケティング戦略の実現に貢献するのです。

クロスセル・アップセル戦略の最適化

CRMデータを活用したクロスセル・アップセル戦略は、顧客生涯価値(LTV)を最大化する重要な取り組みです。顧客の購買履歴や好みを分析することで、より効果的な追加提案が可能になります。

たとえば、同梱チラシによるアプローチでは、コーヒーメーカー購入者にコーヒー豆のプロモーションを案内するといった関連商品の提案(クロスセル)や、より上位グレードへの誘導(アップセル)が実現できます。

また、DMを活用する方法も効果的です。スマートフォン購入者に対して保護ケースや周辺機器を案内するなど、顧客のニーズを先回りした提案が可能になります。

こうした戦略を成功させるポイントは、パーソナライズされた提案とタイミングの最適化です。顧客データを詳細に分析し、購買タイミングや好みに合わせて最適なオファーを提供することで、顧客満足度向上とリピート率アップを同時に実現できます。

| アプローチ方法 | 施策例 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 同梱チラシ | 関連商品やアップグレードオプションの案内 | 追加購入の促進 |

| DM送付 | 既存顧客への関連商品提案 | 顧客のLTV向上 |

| タイミング最適化 | リアルタイムデータに基づく提案 | 顧客体験の向上 |

CRMを理解し、ビジネスに活かす第一歩を踏み出そう

本記事では、CRM(Customer Relationship Management)の基本概念から導入メリット、機能、活用方法まで幅広く解説しました。CRMは単なる顧客情報管理ツールではなく、顧客との関係を強化し、ビジネス成長を実現するための総合的な戦略です。

主な機能として顧客情報の一元管理、案件進捗管理、業務効率化のワークフロー機能などがあり、これらを活用することで顧客満足度向上やLTV増加、営業プロセスの効率化、コスト削減などの多くのメリットが得られます。

導入にあたっては自社に必要な機能の洗い出しから始まり、最適なツール選定、準備、サポート体制構築までの4ステップが重要です。

また業界別の活用事例やカスタマイズ方法、データを活用したマーケティング戦略、成功のための組織体制と人材育成についても紹介しました。CRMを戦略的に活用することで、顧客との長期的な信頼関係構築とビジネス成長が実現できるのです。

弊社では、マーケティングチームの立ち上げや事業の企画・推進に多数関わってまいりました。その中で、MA・SFA・CRMの導入支援においても、設計から実務の運用まで一貫して対応し、導入時に生じるさまざまな課題への対応・構築支援を行っております。導入に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。