SNSでの消費者の声を聞いて、マーケティングに活かせたら…そう思ったことはありませんか?日々膨大な量の会話がSNS上で交わされる現代、その中には企業にとって貴重な洞察が隠れています。実はこの「耳を傾ける」マーケティング手法が「ソーシャルリスニング」です。

本記事では、なぜ今ソーシャルリスニングが注目されているのか、どのように始めればよいのか、そして実践するための具体的なステップまで、マーケティング担当者が知っておくべき基礎知識を余すところなく解説します。

Contents [hide]

ソーシャルリスニングとは?基本概念と重要性

ソーシャルリスニングの定義と従来のマーケティングとの違い

ソーシャルリスニングとは、X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどのソーシャルメディア上でのユーザーの発言や会話を収集・分析し、ビジネスに活用する手法です。単にSNSだけでなく、ブログや口コミサイト、YouTubeのコメントなど、インターネット上の自社関連情報全般を対象としています。

従来のアンケート調査と比較すると、ソーシャルリスニングには明確な違いがあります。アンケートが限られた対象者から特定の質問に対する回答を得るのに対し、ソーシャルリスニングでは膨大な数のユーザーが自発的に発信した生の声を捉えることができます。また、アンケートでは回答者が本音を隠すことがありますが、SNS上では比較的率直な意見や感想が表明されるため、想定外の課題や魅力を発見できる可能性が高まります。

現代では購入検討者の約半数が「たまたまSNSで見つけた投稿」に影響を受けており、口コミを確認してから商品・サービスを購入するユーザーが増加しています。このトレンドを活かし、リアルタイムで変化するユーザーの声に迅速に対応することが、現代のマーケティングには不可欠となっています。

マーケティング戦略におけるソーシャルリスニングの位置づけ

ソーシャルリスニングは、現代のマーケティング戦略において中核的な役割を担っています。従来の消費者調査では得られなかった率直でリアルタイムな声を収集できるため、市場の動向を素早く把握する手段として重要性が高まっています。

ソーシャルメディアの普及により、消費者は日々自発的に製品やサービスについての感想を発信しています。これらの声を分析することで、表面化する前の顧客の不満を察知したり、マスメディア施策の実際の反響を測定したりすることが可能になりました。

さらに、ソーシャルリスニングは現状把握だけでなく、今後のトレンド予測や潜在的なニーズの発見にも役立ちます。消費者の自然な会話から得られるインサイトは、製品開発やマーケティング戦略の精度向上に直結するのです。

米国では既に一般的な手法ですが、日本での導入はこれからが本番。先行して取り入れることで、競合他社との差別化にもつながるでしょう。

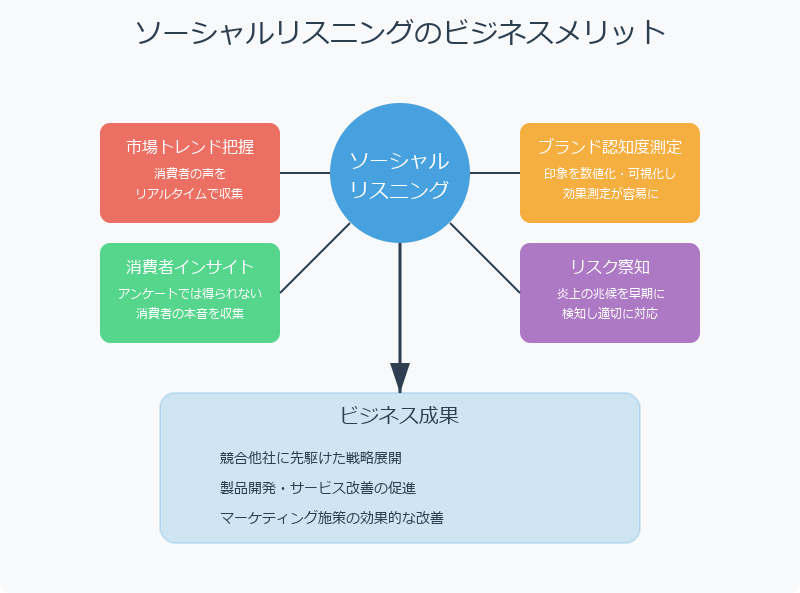

ソーシャルリスニングで得られるビジネスメリット

消費者や市場のトレンドを把握できる

消費者や市場のトレンドを常に把握することは、企業の販売戦略において非常に重要です。ソーシャルリスニングを活用すれば、Twitter(X)やInstagramなどのSNS上で話題になっているテーマやキーワードをリアルタイムで収集・分析できます。

例えば、突然特定の商品カテゴリーに関する投稿が増加した場合、市場に新たなニーズが生まれている可能性を察知できるのです。また季節の変わり目や特定のイベント前後での消費者の関心事項の変化も把握できるため、トレンドを先取りした商品開発やプロモーション企画が可能になります。

特に伝統的な市場調査では捉えきれない、「今まさに形成されつつあるトレンド」をいち早くキャッチできる点が大きな強みです。これにより、競合他社に先駆けて市場の変化に対応できるだけでなく、将来的な消費者ニーズを予測することも可能になります。

リアルな口コミや評判を収集できる

ソーシャルリスニングの大きな強みは、消費者の生の声をリアルタイムで収集できる点です。アンケートや調査会社のデータとは異なり、SNSでの自然な会話からは、消費者が本当に感じている率直な意見や感情を把握できます。

例えば、商品を実際に使用した後の感想や、サービスに対する不満、改善要望などが、フィルターなしで発信されています。これらの声は非常に価値が高く、製品開発やサービス改善の貴重な情報源となります。

また、従来の調査手法では捉えきれなかった「なぜそう思うのか」という背景情報も、ソーシャルメディア上の会話から読み取れることが多いです。消費者がどのようなシチュエーションで製品を使用しているか、どんな体験をしているかといった文脈も含めて理解できるため、より深いインサイトを得られます。。

自社ブランドの認知度や印象を分析できる

ソーシャルリスニングは、自社ブランドの認知度や世間での評判を客観的に把握するための強力なツールです。SNS上での自社ブランドに関する言及量や投稿の傾向を分析することで、消費者の間でどれだけ認知されているか、どのような印象を持たれているかを数値化できます。

特に重要なのは、ポジティブな意見とネガティブな意見のバランスを把握できる点です。例えば、商品の特定機能に対する評価や、サービスの利便性についての言及傾向を分析することで、自社の強みや改善すべき点が明確になります。

また、競合他社と比較した自社ブランドの位置づけや、マーケティング施策実施前後での印象変化も測定可能です。こうしたデータに基づいて戦略的なブランディング施策を展開できるため、より効果的な認知度向上や好印象形成につながります。

潜在的なリスクや炎上の兆候を察知できる

ソーシャルリスニングは、企業の危機管理において重要な役割を果たします。SNS上で自社に関するネガティブな言及やクレームの兆候をいち早く検知することで、問題が拡大する前に適切な対応が可能になるのです。

例えば、特定の商品に関する不満や苦情が急増した場合、これは大きな炎上リスクの前兆かもしれません。ソーシャルリスニングツールを活用すれば、こうした異変をリアルタイムで察知し、迅速に対策を講じることができます。

また、業界内の類似事例や競合他社での炎上事例もモニタリングできるため、自社にも起こりうるリスクを予測することも可能です。さらに、過去の炎上事例のパターンを分析することで、リスク予防のノウハウを蓄積できます。

マーケティング施策の効果を測定できる

ソーシャルリスニングは、マーケティング施策の効果測定においても非常に強力なツールとなります。キャンペーンやプロモーション実施前後のSNS上での反応を分析することで、施策がどの程度消費者に届いているかをリアルタイムで把握できるのです。

従来の効果測定では、売上データや来店数といった結果指標が中心でしたが、ソーシャルリスニングを活用すれば、消費者の認知や興味、感情の変化といった中間指標も測定可能になります。例えば、新商品発売後に関連キーワードの言及量が増加したか、広告キャンペーン後にポジティブな評価が増えたかなどを数値化できます。

さらに、各マーケティングチャネルへの反応を比較分析することで、より効果的な施策への予算配分も可能になります。

ソーシャルリスニングデータの分析手法

定量分析と定性分析:効果的な組み合わせ方

ソーシャルリスニングの分析では、定量分析と定性分析を効果的に組み合わせることが重要です。定量分析はキーワードを含む投稿数やリーチ数、ポジティブ・ネガティブな評価の割合など、数値化できるデータを扱います。一方、定性分析は投稿内容や使われている言葉、添付画像など、数字では表現できない質的な情報から消費者の感情を深掘りします。

これら二つの分析方法を組み合わせることで、より深い洞察が得られます。例えば、ある商品に関するポジティブな投稿が増加している(定量分析)という結果が出た場合、定性分析でどのような点が具体的に評価されているのかを把握できます。逆に、ネガティブな反応が目立つ場合は、その原因を特定して改善策を検討できるのです。

効果的なソーシャルリスニングでは、単に情報の件数を数えるだけでなく、発言内容を分類し、カテゴリごとに分析を深めていくプロセスが欠かせません。両方の分析手法をバランスよく活用することで、マーケティング戦略の精度を高められるでしょう。

感情分析(センチメント分析)の実践テクニック

感情分析(センチメント分析)は、ソーシャルリスニングにおける重要な分析手法です。この手法ではテキストマイニングや自然言語処理技術を活用し、SNS上の投稿から消費者の感情や評価を読み取ります。「見える化エンジン」のようなツールでは、ポジティブ・ネガティブを自動判別するだけでなく、40種類以上の分析機能を組み合わせることで、より深いインサイトを導き出せます。

例えば、マッピング機能で話題同士のつながりを可視化したり、クロス分析で多様な軸からデータをグループ分けしたりすることが可能です。また「Quid Monitor」のように、高度な言語解析アルゴリズムを用いて50言語に対応し、グローバルな分析も実現できます。

感情分析を活用することで、市場心理や消費者感情を可視化し、マーケティング戦略の改善に直結する貴重な示唆を得られるのです。

競合他社分析への応用方法

ソーシャルリスニングは競合他社分析にも効果的に活用できます。Statusbrewなどのツールを使えば、自社だけでなく競合他社に対する消費者の声も把握できるため、市場における自社のポジションを客観的に評価できます。

競合分析を始める際は、まず分析対象となる競合他社のブランドキーワードを設定します。複数の競合を分析する場合は、各社のキーワードを個別に作成し、自社ブランドも含めた比較分析が可能です。ただし、規模が大きく異なる企業との比較は避け、同程度の競合を選定することがポイントです。

キーワード設定後は、収集したデータからレポートを作成します。「リスニング」セクションでメトリクスを選択し、適切なディメンションを設定することで、競合他社の市場での評判、消費者の反応、戦略的な動きなどを分析できます。フィルター機能を活用すれば、競合分析に関連するキーワードのみを抽出し、より精度の高い分析が可能になります。

トレンド予測とマーケティング戦略への反映

ソーシャルリスニングから得られたデータは、市場のトレンド予測や戦略立案にも効果的に活用できます。SNS上での投稿増加や言及傾向の変化を継続的に観察することで、市場の動きを先取りする貴重な情報源となります。

当社のマーケティング支援サービスでは、顧客の声(VoC)収集が成功事例となっています。消費者の生の声をいち早く捉え、製品開発に活かすことでファン獲得につながるケースが増加しています。

データ分析では「UIの使いやすさ」が重視されており、「検索語数」「データ量」「リアルタイム分析」も満足度の高い要素です。X(旧Twitter)API有料化などプラットフォームの変化にも対応が必要です。

BuzzFinderのようなツールを活用すれば、投稿増加をリアルタイムで検知し、アラートメールで通知する機能により、担当者の負荷を最小限に抑えながら効果的なトレンド予測が可能になります。

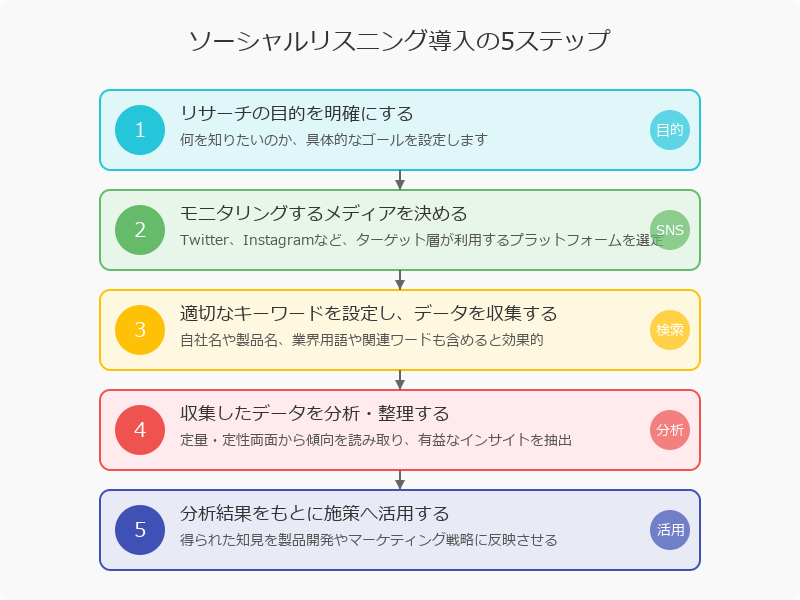

ソーシャルリスニング導入の5ステップ

リサーチの目的を明確にする

効果的なソーシャルリスニングの第一歩は、リサーチの目的を明確に設定することです。何のためにソーシャルリスニングを行うのか、具体的なゴールがなければ有益な情報を得ることはできません。目的設定の際は、マーケティングの4P(Product、Price、Promotion、Place)を参考に、どの要素に焦点を当てるかを検討すると効果的です。

例えば、新製品開発のためのインサイト収集なのか、現行商品の評判調査なのか、競合との比較分析なのかによって、収集すべき情報や分析方法が変わってきます。目的が明確であれば、次のステップであるメディア選定やキーワード設定も的確に行えるようになります。

目的設定は一度で完璧にする必要はなく、データ収集と分析を進める中で徐々に具体化・精緻化していくことも大切です。ただし、大まかな方向性は最初に定めておくことで、ソーシャルリスニングのプロセス全体が効率的になります。

モニタリングするメディアを決める

効果的なソーシャルリスニングを行うには、調査対象となるメディアの選定が重要です。まず確認すべきは「対象メディアに必要な情報があるか」という点です。目的に合った情報が得られるプラットフォームを選びましょう。

次に「情報の信頼度は高いか」を評価します。SNS上には誤情報も多いため、信頼性の高い情報源を重視すべきです。さらに「リアルタイム性はあるか」も考慮点です。炎上リスク監視や最新トレンド把握には、即時性のあるメディアが適しています。

具体的には、X(旧Twitter)はリアルタイム性と情報量が豊富で国内SNSの中でも月間アクティブユーザー数No.1を誇ります。幅広い意見収集に最適ですが、情報が膨大なため、収集したい情報を絞り込むことがポイントです。

自社商品・サービスのユーザー意見を知りたい場合は、自社の公式アカウントがあるメディアを優先的に調査対象とすると効率的です。

適切なキーワードを設定し、データを収集する

ソーシャルリスニングの効果を最大化するには、適切なキーワード設定が不可欠です。まず自社ブランド名や商品名はもちろん、関連する業界用語や消費者が使う表現も含めることで、幅広い視点からデータを収集できます。「アップル」のような一般名詞は「-果物」などの除外キーワードと組み合わせて精度を高めましょう。

データ収集後は、投稿数の時系列比較や競合他社との比較分析を行います。投稿が急増するタイミングがあれば、その要因(広告施策や季節性など)を深掘りします。また、投稿アカウントのフォロワー数も確認し、実際のリーチ数を把握することも重要です。

さらに、ポジティブ・ネガティブ分析で自社に対する評価を数値化したり、頻出キーワードを抽出して消費者の関心事を探ったりすることで、マーケティング戦略に活かせる有益なインサイトが得られます。当社のマーケティング支援サービスでは、これらのデータ収集・分析プロセスを最適化し、効果的な戦略立案をサポートしています。

収集したデータを分析・整理する

収集したデータを整理・分析する段階では、PDCAサイクルを効果的に回すことが重要です。まず、定量分析では投稿数の推移やポジティブ・ネガティブ評価の割合を数値化し、定性分析では実際の消費者コメントから本音を読み取ります。

ロクシタンジャポンの事例では、「クリムゾンヘキサゴン」というツールを活用し、Instagram上での反応を分析。これにより、どのような施策がどのような反応を生み出すのかという規則性を見出すことに成功しました。渋谷旗艦店のリニューアル時には、過去の分析結果を基にインフルエンサー起用戦略を構築し、大きな話題化に繋げています。

ソーシャルリスニングの強みは、オフライン広告やインフルエンサー施策など、従来は効果測定が難しかった販促活動の成果を可視化できる点にあります。数値だけではわからない消費者の反応を定量・定性両面から把握することで、より効果的なマーケティング戦略の立案が可能になります。

分析結果をもとに施策へ活用する

ソーシャルリスニングで得られた分析結果は、具体的なマーケティング施策へと活用することで初めて価値を生み出します。例えば、消費者の不満点が明らかになれば製品改良の方向性が定まりますし、好評ポイントが特定できれば広告での訴求ポイントとして活用できます。また、ターゲット層の関心事が把握できれば、新商品開発のヒントになるでしょう。

実際の活用例として、X(旧Twitter)での言及が多い特定機能を次世代製品で強化したり、Instagram上で評価の高いビジュアル要素をパッケージデザインに取り入れたりする方法があります。

ソーシャルリスニングの真価は継続的な実施にあります。一時的なデータではなく、時系列での変化を捉えることで、市場の動向やユーザーニーズの変化をいち早く察知できるのです。当社のマーケティング支援サービスでは、こうした分析結果の戦略的活用をサポートし、効果的なマーケティング施策の立案・実行をお手伝いしています。

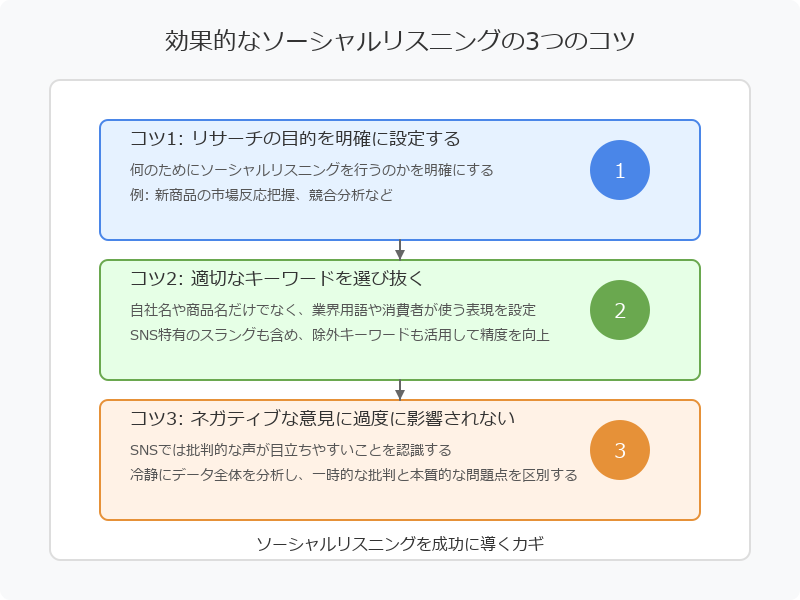

効果的なソーシャルリスニングを実現する3つのコツ

リサーチの目的を明確に設定する

ソーシャルリスニングを効果的に実施するには、まず「何のために行うのか」という目的を明確にすることが最も重要です。具体的な目標設定がないまま闇雲にデータを集めても、貴重な情報が埋もれてしまうリスクがあります。

例えば、「新商品の市場反応を把握する」「競合他社との比較分析を行う」「潜在的なクレームを早期発見する」など、明確な目的を定めましょう。リサーチの目的が決まれば、自然と収集すべきデータの種類や分析の方向性も定まります。また、目的に応じて適切なKPIを設定することで、ソーシャルリスニングの効果測定が可能になります。

明確な目標があれば、チーム内での共通認識も生まれ、効率的な分析と実践的な施策につながるのです。

適切なキーワードを選び抜く

適切なキーワードを選び抜くことは、ソーシャルリスニングの成否を左右する重要なポイントです。目的に沿った的確なキーワード設定がなければ、膨大なソーシャルメディアデータの中から必要な情報を見つけることは困難です。

キーワード選定では、自社ブランド名や商品名はもちろん、業界特有の専門用語、消費者が日常的に使う表現、さらには競合他社の名称などを幅広く検討することが大切です。また、一般的な表現だけでなく、SNS上で使われる略語やスラングも把握しておくと効果的です。

キーワードの組み合わせや除外キーワードの設定も重要です。例えば「アップル」というキーワードだけでは果物の話題も含まれてしまうため、「アップル -果物 -リンゴ」のように除外設定を行うことで精度が向上します。

ネガティブな意見に過度に影響されない

ソーシャルリスニングでは多くのネガティブな意見も収集されますが、これらに過度に反応しないことも重要です。SNS上では批判的な声が肯定的な声より目立ちやすく、時に少数派の意見が全体の評価のように見えることがあります。

特に新商品やサービス変更直後は、変化に対する抵抗感からネガティブな反応が一時的に増加する傾向があります。このような状況では、冷静にデータ全体の傾向を見極め、一時的な批判と本質的な問題点を区別することが大切です。

また、感情的な反応に惑わされず、定量的なデータと組み合わせた総合的な判断が必要です。たとえば、批判的コメントの絶対数だけでなく、全体に占める割合や時系列での変化も確認しましょう。

ソーシャルリスニングツールの機能と選び方

ソーシャルリスニングツールの機能

ソーシャルリスニングツールには、主に3つの重要な機能が備わっています。まず、ソーシャルメディアからのデータ収集機能です。次に収集したデータを分析する機能があり、クチコミ件数の推移や発言傾向を性別・年代・地域別に可視化します。さらに、ポジティブ・ネガティブな評価を判別したり、関連キーワードから消費者の関心を探ったりする高度な分析も可能です。

最新のAI技術を活用したツールでは、感情や心理といった定性的な情報の分析も行えるため、より深い消費者インサイトを得られます。これらの機能は、プロモーション効果の測定、業務改善のヒント獲得、競合動向の把握、リスク監視など幅広い目的に活用できます。

ソーシャルリスニングツールは大きく3タイプに分類されます。基本的なキーワード収集・分析型、高度な言語処理技術を駆使した分析特化型、そしてSNSアカウント運用機能も備えた統合型です。ツール選定時には、対応メディアの範囲、リスク対応機能の有無、分析機能の充実度、SNSアカウント運用への対応要否を比較検討することが重要です。

| 機能分類 | 主な特徴 | 活用目的 |

| データ収集 | SNSからのリアルタイム情報収集 | 消費者の声の把握 |

| データ分析 | クチコミ傾向・属性別分析・感情分析 | マーケティング戦略立案 |

| レポーティング | 可視化・グラフ化・アラート機能 | 意思決定支援・リスク監視 |

自社に最適なツール選定のための7つのチェックポイント

自社に最適なソーシャルリスニングツールを選ぶ際は、7つの重要なチェックポイントを確認しましょう。まず「対応メディアの範囲」を確認し、自社の目的に必要なSNSをカバーしているか検討します。次に「リスク管理機能」の有無をチェックし、炎上の早期察知が必要なら自動通知機能があるツールを選びます。「分析機能の深さ」も重要で、感情分析や興味関心分析など、目的に応じた機能が充実しているか見極めましょう。

また「SNSアカウント連携機能」は、自社でSNS運用もしている場合に効率化につながります。「使いやすさとレポート機能」、「予算との適合性」、そして「サポート体制」も選定の際の重要な判断材料です。

ツールのタイプ別では、リスク管理に強いBuzzFinder、高度な分析機能を持つ見える化エンジン、多様なSNSに対応するEmbedSocial、アカウント管理機能が充実したTofu Analyticsなど、目的に合わせて最適なものを選びましょう。

| チェックポイント | 確認事項 |

| 対応メディアの範囲 | 目的に必要なSNSをカバーしているか |

| リスク管理機能 | 炎上察知・自動通知機能の有無 |

| 分析機能の深さ | 感情分析・興味関心分析などの充実度 |

| SNSアカウント連携 | 自社アカウント運用との連携可否 |

ソーシャルリスニングツールについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

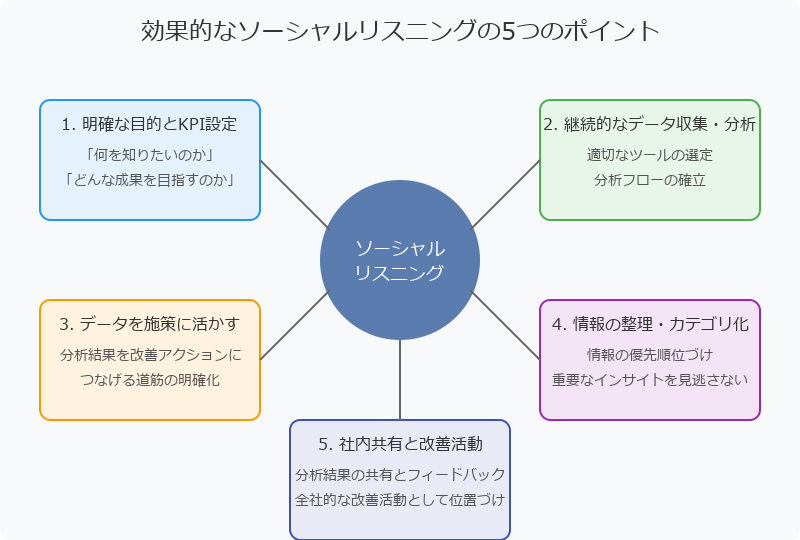

ソーシャルリスニング運用のポイント

モニタリングの目的とKPIを設定する

ソーシャルリスニングを効果的に実施するには、まず明確な目的とKPI設定が不可欠です。「自社商品のブランドイメージを把握したい」「市場トレンドからキャンペーン企画を立案したい」など、具体的な目標をチーム内で共有しましょう。この際、ソーシャルリスニング自体を目的化しないよう注意が必要です。目的によっては、他の施策が有効な場合もあります。

次に、リサーチ対象となる母集団を決定します。自社サービス名が含まれるSNS投稿やクチコミサイトの商品レビューなど、詳細に定義することが重要です。

KPIとしては、投稿数の推移、感情分析(ポジティブ/ネガティブ)、共起キーワード、ユーザー属性などが代表的です。特に投稿数の推移は基本的なデータとして必ず確認し、プロモーション効果測定や投稿が活発になるタイミングの把握に活用できます。

適切なKPI設定により、限られた予算や人員でも効率的なソーシャルリスニングが可能になります。

定期的にデータを収集・分析する仕組みを作る

ソーシャルリスニングを継続的に成功させるには、定期的なデータ収集・分析の仕組み作りが不可欠です。調査結果によると、実施者の53.6%が「データの収集・分析にかかる労力」を課題として挙げています。また、「専門スキル人材の不足」も50.7%と高い数値を示しており、リソース確保が大きな障壁となっています。

これらの課題を解決するには、有料ツールの活用が効果的です。実施企業の57.1%が自社で有料ツールを使用しており、特に「UIの使いやすさ」を重視する傾向があります。

また、メディアの多様化や分析対象データ量の増加に対応するため、定点観測のルール化も重要です。週次や月次で定期レポートを作成し、異常値の早期発見や長期トレンドの把握ができる体制を整えましょう。自動アラート機能を活用すれば、担当者の負担を軽減しながら、効率的なモニタリングが可能になります。

得られたインサイトを具体的な施策に活かす

ソーシャルリスニングから得られたインサイトを具体的な施策に活かすには、まずROIの明確な測定が重要です。効果的なROI測定のためには、「何を達成したいのか」という明確なビジネスゴールを定義することから始めましょう。販売促進、顧客体験向上、ブランド認知度拡大など、具体的な目標設定が成功の鍵となります。

次に、現状を把握するためのベースライン監査を行います。フォロワー数や言及数といった基本指標だけでなく、センチメントやエンゲージメントなどの複合的な指標も測定しましょう。

さらに重要なのが「なぜ」という視点です。単に数値の変動を追うだけでなく、その理由を探ることでより効果的な施策につながります。AIを活用した自動テーマ発見機能を持つツールを使えば、消費者の潜在ニーズを特定できるでしょう。

定期的な監査見直しと広義のROI分析により、ソーシャルリスニングの価値を経営層に説得力ある形で示すことができます。

| ROI測定のポイント | 内容 |

| ビジネスゴールの定義 | 販売促進、顧客体験向上など具体的目標を設定 |

| ベースライン監査 | 現状の各指標を記録し基準点を確立 |

| 変化の理由理解 | 「なぜ」という視点で数値変動の背景を分析 |

| テーマの自動発見 | AIツールで潜在的ニーズや新トレンドを特定 |

| 定期的な監査見直し | 長期的視点で結果とアプローチを評価 |

ツールを活用し、効率的に情報を整理する

ソーシャルリスニングでは膨大なデータを効率的に整理するために、専用ツールの活用が不可欠です。BuzzFinderやTwitter分析ツールなどを使えば、キーワード検索やハッシュタグ分析が自動化され、手作業では見つけられない潜在的な声も拾い上げられます。これらのツールは投稿数の推移をグラフ化したり、ポジティブ・ネガティブ分析を視覚的に表示したりと、データを直感的に理解できる形に整理してくれます。

特に「見える化エンジン」のような高度なツールでは、複数の分析機能を組み合わせることで、より深いインサイトを抽出可能です。当社のマーケティング支援サービスでは、お客様のニーズに合わせた最適なツール選定から、データの整理・分析方法まで一貫してサポートしています。ツールを活用することで、人手では難しかった大量データの処理が効率化され、本当に価値のある情報に集中できるようになります。

社内での情報共有とフィードバック体制を整える

ソーシャルリスニングから得られた洞察は、社内で適切に共有されなければ価値を最大化できません。重要なのは、部門を越えた情報共有の仕組み作りです。例えば、マーケティング部門が把握した顧客の不満点を商品開発チームへ伝える、SNS上で高評価を受けた機能を営業資料に活かすといった連携が効果的です。

定期的なフィードバックミーティングを設け、各部門がソーシャルリスニングデータをどう活用できるか議論する場を作りましょう。また、リアルタイム性が重要な情報は、Slackなどのツールを活用した即時共有の仕組みも有効です。

当社のマーケティング支援サービスでは、こうした社内共有体制の構築もサポートしています。情報が適切に流通する環境を整えることで、ソーシャルリスニングの投資対効果を大幅に高めることができるのです。

ソーシャルリスニングの課題と対策

データの信頼性と偏りへの対処法

ソーシャルリスニングは非常に有用なツールですが、データの信頼性と偏りには常に注意が必要です。SNS上の声は全体の顧客意見を完全に代表しているわけではなく、特定の層に偏っている可能性があります。このバイアスを補正するためには、複数の情報源からデータを収集し、クロスチェックを行うことが効果的です。

また、信頼性の低い情報に基づいた判断は誤った結論を導きかねないため、データのフィルタリングも重要なプロセスとなります。収集した情報は常に批判的な視点で検証し、妥当性を確認しましょう。

ソーシャルリスニングだけに依存せず、従来の顧客調査や市場分析などと組み合わせることで、より包括的な顧客理解が可能になります。特に定量調査と組み合わせることで、SNSデータの偏りを統計的に補正することができます。

当社のマーケティング支援サービスでは、こうしたデータの偏りを適切に処理し、信頼性の高い分析結果を提供しています。データ品質の確保こそが、ソーシャルリスニングの価値を最大化する鍵なのです。

プライバシーと法規制への適切な対応

ソーシャルリスニングを実施する際には、個人のプライバシー保護と法規制への遵守が不可欠です。消費者の投稿内容を収集・分析する過程で、個人を特定できる情報や機密情報に触れる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

特に欧州のGDPRや日本の個人情報保護法などの規制に準拠したデータ取り扱いが重要となります。企業はソーシャルリスニングに関する明確なプライバシーポリシーを策定し、収集したデータの用途や保管期間を明示すべきです。

また、利用規約で禁止されているようなデータスクレイピングを避け、各プラットフォームのAPI利用ガイドラインに従うことも重要です。ユーザーの同意なく取得したデータは、たとえ分析目的でも法的リスクを伴う可能性があります。

信頼される企業であり続けるためにも、適切なデータ収集と利用を心がけましょう。

社内での活用促進と部門間連携のポイント

ソーシャルリスニングの価値を最大化するには、組織全体での活用が鍵となります。得られた洞察を社内で効果的に共有するためには、まず部門ごとの活用メリットを明確にしましょう。マーケティング部門ではプロモーション効果測定に、商品開発部門では顧客ニーズの発見に、顧客サポート部門では問題点の早期把握に活用できます。

情報共有の仕組みとして、定期的な報告会や分析レポートの配信、社内ポータルでの情報集約などが効果的です。特に経営層への報告では、ビジネス指標との関連付けを意識しましょう。

部門間連携を促進するには、横断的なプロジェクトチームの結成や、部門代表者による定例会議の開催が有効です。異なる視点からの解釈によって、より多角的な分析が可能になります。

最終的には、ソーシャルリスニングの成果を組織文化として定着させることが重要です。データに基づく意思決定の価値を社内に浸透させることで、持続的な競争優位性の構築につながります。

| 活用のポイント | 具体的な施策例 |

| 部門ごとの活用メリット明確化 | 各部門向けにカスタマイズした分析レポートの作成 |

| 情報共有の仕組み構築 | 定期報告会、社内ポータル、メールマガジン等の活用 |

| 部門間連携の促進 | 横断的プロジェクトチーム結成、合同ワークショップ開催 |

| 組織文化への定着 | 成功事例の共有、データ活用研修の実施 |

業界別ソーシャルリスニング活用事例

消費財業界:商品開発に活かした成功事例

消費財メーカーにとって、市場ニーズを捉えた新商品開発は成長の要です。その最前線でソーシャルリスニングが革新的な役割を果たしています。

典型的な成功例として、モーニングジュースで知られるOcean Spray社の事例が挙げられます。同社は市場低迷に直面し、従来の枠を超えた新製品開発が急務となっていました。そこでソーシャルリスニングを活用して消費者インサイトを徹底分析し、新たな製品コンセプトを創出。この戦略により、店舗での自社製品スペースを拡大し、過去の新製品発売実績を上回る成果を達成しました。

この事例が示すのは、ソーシャルリスニングが単なる調査手法を超え、消費者の潜在ニーズを掘り起こし、革新的な商品開発を可能にする強力なツールだという事実です。市場の声を的確に捉え、自社の強みと掛け合わせることで、消費財メーカーは競争力を高め、持続的成長への道を切り開くことができるのです。

サービス業:顧客満足度向上に繋げた実践例

サービス業界においても、ソーシャルリスニングは顧客満足度向上に大きく貢献しています。あるホテルチェーンでは、SNS上の宿泊客のコメントを分析することで、頻繁に言及されるサービスの不満点を特定しました。チェックイン手続きの遅さや朝食メニューの単調さといった具体的な課題が浮かび上がり、迅速な改善につなげることができたのです。

また、あるレストランチェーンは、リアルタイムのソーシャルリスニングを活用して季節メニューの評判を継続的に追跡。特に好評だった料理は定番メニュー化し、不評だった料理はすぐに改良するサイクルを確立しました。この取り組みにより、顧客満足度は20%以上向上し、リピート率の大幅アップにも成功しています。

サービス業におけるソーシャルリスニングの最大の強みは、顧客の不満をリアルタイムで捉え、問題が拡大する前に対処できる点にあります。お客様の声に真摯に耳を傾け、迅速に行動することで、顧客体験の質を継続的に高めることができるのです。

BtoB企業のソーシャルリスニング活用術

BtoB企業でもソーシャルリスニングは効果的な戦略ツールとして活用できます。TOTO株式会社では、Quid Monitorのフィルタリング機能を駆使し、ノイズを除去した質の高い顧客の声を捉えることに成功しています。顧客がどのような文脈で製品について語っているかを的確に把握し、製品開発に活かしています。

日本航空株式会社も迅速な処理速度を持つソーシャルリスニングツールを導入し、SNS上の指摘や要望をCSVファイルに出力。これにより動画広告の修正やラウンジ設備の改善をスピーディーに行い、顧客満足度向上につなげています。

BtoB企業特有の長い商談サイクルや複雑な意思決定プロセスにおいて、ソーシャルリスニングは競合情報の収集や業界トレンドの把握に役立ちます。また、専門家やインフルエンサーの意見を追跡することで、業界における自社の位置づけを客観的に評価できるのです。当社のマーケティング支援サービスでは、こうしたBtoB特有のソーシャルリスニング戦略の立案をサポートしています。

ソーシャルリスニングで効果的なマーケティング施策を展開

本記事では、ソーシャルリスニングの基本概念から実践的な導入・運用方法、さらには具体的な成功事例まで幅広く解説しました。

ソーシャルリスニングは、SNSなどのソーシャルメディア上の声を収集・分析し、消費者の本音やトレンドを把握できる強力なマーケティングツールです。適切に活用することで、消費者インサイトの発見、ブランド認知度の分析、潜在的なリスクの察知など、多くのビジネスメリットが得られます。導入には目的の明確化からツール選定、データ分析、施策への反映という流れがあり、継続的な運用が重要です。業界や企業規模を問わず活用できるため、自社のマーケティング戦略に取り入れることで、競争優位性の構築や顧客満足度の向上につながるでしょう。

ぜひソーシャルリスニングを活用し、より効果的なマーケティング施策を展開してください。

なお、弊社ではお客様のビジネスに最適な施策立案支援をする中で、ソーシャルリスニングを活用することがあります。よって、導入や活用についてのナレッジを知りたい場合はお気軽にお問い合わせくださいよろしくお願いします。